骑楼,我国东南沿海的特有建筑。建筑一楼部分建成人行道,二楼及以上的楼层呈现“骑”着一楼的形态,“骑楼”因此而得名。

骑楼在百年前已遍布于海南、福建、广东、广西等地,见证着中国建筑文化从古代向近代、现代以及中西合璧的变迁。

但你是否能想到,中国规模最大、界面最连续、保存最完整的侨乡骑楼建筑群居然出现在南方一个名不见经传的小镇上——江门开平市赤坎华侨古镇。

600多座骑楼,延绵3公里,为何偏偏出现在这座古镇上?

赤坎长什么样?你一定见过

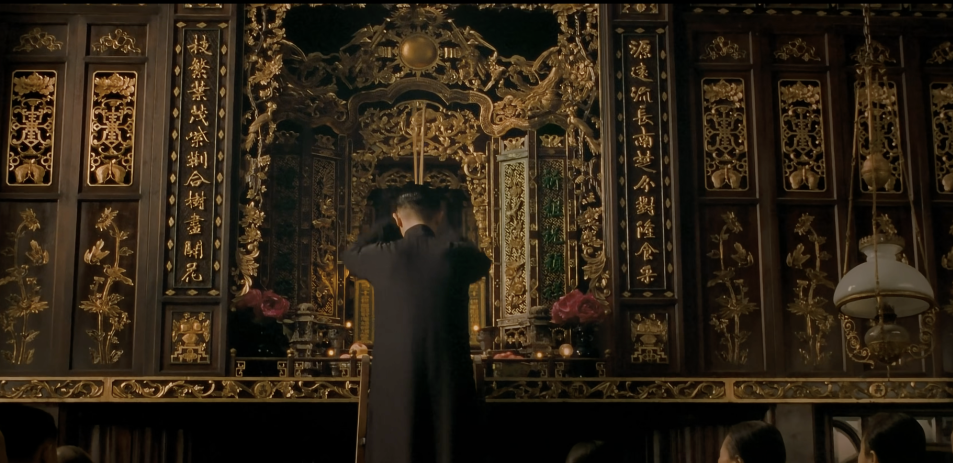

赤坎,一个对于大部分人来说相对陌生的名字。但提起《一代宗师》《醉拳Ⅱ》《三家巷》《风雪西关》等一连串电影名字的时候,相信已经有人恍然大悟——哦,原来是那儿。

位于珠江三角洲西南部的赤坎,因建在潭江北岸的红土高地上而得名,被一条潭江贯穿其中。正如大多数母亲河一样,潭江也毫无保留地用数条支流包裹着、哺育着、滋养着赤坎。

河流穿过赤坎华侨古镇。

事实上,赤坎也的确因水而兴。因地处开平中心,水系发达,在数百年前,赤坎已经成为东西南北的交会枢纽,上接恩平、阳江,下通三埠、江门、广州以及港澳,南来北往的货物、船只使其从普通码头跃升成工商市。

在清代康熙年间,这里有了“圩”的规模;到了光绪年间,赤坎已经是名副其实的“镇”。

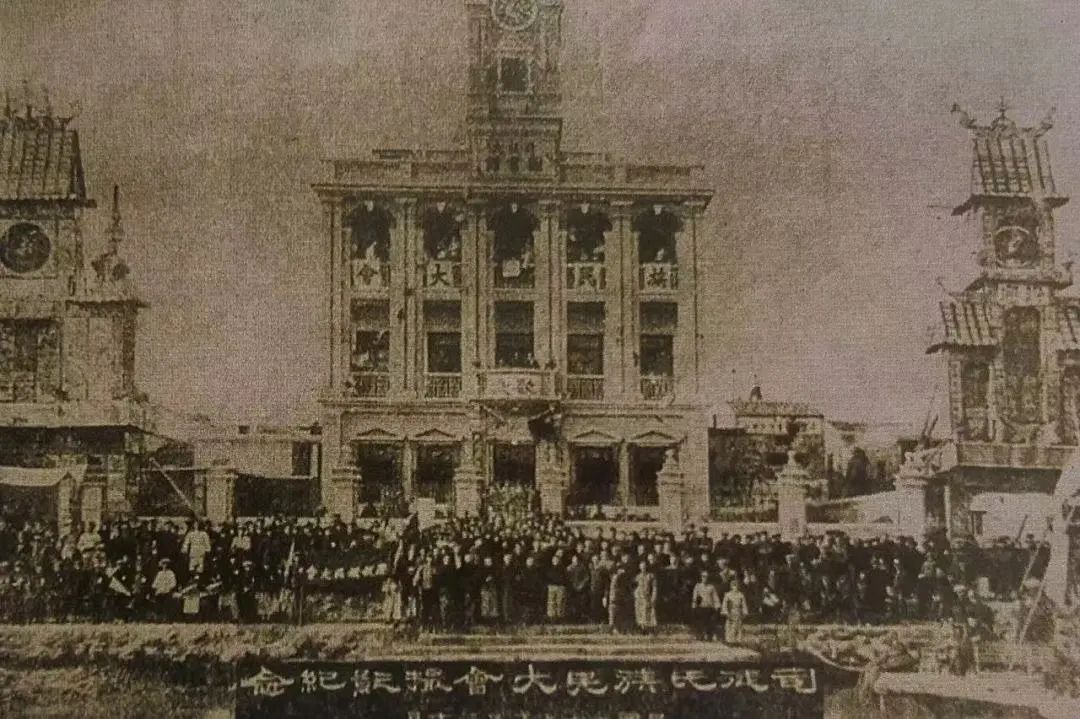

民国时期的赤坎。

后来,赤坎一度成为开平县政府的所在地,直到1986年撤区建镇,才有了如今的赤坎镇。直至今天,数万人口生活在这片61.4平方公里的土地上,顺着潮水的方向,赤坎的港澳台同胞、海外华侨多达9万人。

自此,赤坎便成了富有侨乡特色、中西合璧的古镇。

赤坎建筑 兴于民国

在赤坎,对这个古镇最了然于胸的莫过于建筑。过去,赤坎有两波算得上“巅峰”的黄金发展时期,而里面的建筑也随之“水涨船高”。

光绪后期,赤坎形成一个整体之后,店铺的兴建也随道路改造和河堤修筑而展开。

据《赤坎镇志》记载,清朝时赤坎店铺都是瓦顶砖木结构,呈长筒型,共两层:第一层前端是铺面,用来进行货物买卖,后方是仓库和厨房,二楼是木阁楼,用于日常居住。

历史中的赤坎河堤与码头。

当时主街只有一米多宽,巷弄窄到只能一人通过。随着赤坎市集越来越兴旺,街上越发人潮熙攘、堵塞不断,每逢墟日更甚。

赤坎街角,人们从容不迫地踏进巷间。

到了清末民初,赤坎的商业发展更是到了鼎盛时期。出于对气候因素、地理环境、居住条件以及追求更广阔的商业空间等考虑,1926年,开平县政府请来广州的规划师,对赤坎镇的建设进行了重新规划。

当时,赤坎改建街道,扩建楼房铺业,修长堤,筑骑楼,整饰市镇,上、下埠住户自发拆建马路,全圩都建成有骑楼的商店,于是有了今日赤坎近代建筑群的雏形。

形式与用途各异的骑楼。

那时候的赤坎两大家族——司徒氏和关氏各自盘踞潭江的上下埠经营,在双方的竞争下,潭江沿岸逐渐耸立起学校、图书馆、商铺、电影院、茶馆、客栈、银号、金银铺等各式建筑。

繁盛之景,连1930年1月出版的《光裕月报》都忍不住欢呼:“本埠是政治发展,如日之升,光芒四射,燦然可观。”

如今赤坎镇的街巷肌理仍保留着两大家族竞争的痕迹,两姓依江而建商铺,以现人民桥南北向为中轴分成上埠和下埠,分别以中华西路和堤西路、中华东路和堤东路作为两埠的主干道。

以小巷连接其他街道以及内河,各自形成棋盘式布局并在中轴处以四条主干道相接,从地图上粗看浑然天成、细看则壁垒分明,镇区至今仍然是当初的空间格局。

赤坎堤东路、堤西路。

赤坎古镇再现百年前的繁华

然而,辉煌了近一个世纪的骑楼,也因年久失修逐显颓败。“保护骑楼”的任务刻不容缓。

损坏的骑楼。

开平作为著名的华侨之乡,数百年前的华侨已拥有深厚的家国情怀,促使他们在国外努力奋斗,把赚到的血汗钱倾囊相助于家乡的骑楼建设中。为保护侨乡特色、海外同胞的根和魂,2019年初,开平市政府和投资方已经对赤坎古镇进行围蔽修葺工作。

为更好地弘扬华侨文化,经过多年的维护与修缮,赤坎古镇以“赤坎华侨古镇”之名,于2023年1月10日正式对外试运营,以老朋友的身份与大家再度重逢。

赤坎华侨古镇项目有关负责人曾在采访中表示:“赤坎华侨古镇项目坚持修旧如旧理念,把建筑原有的肌理全部梳理出来,并按照原来风格、工艺进行修复。连每座骑楼风格各异的‘山花’、老式招牌等都不可放过。”

赤坎早茶客,重燃旧日烟火。

如今在赤坎华侨古镇,仿佛能触摸到百年前鲜活的市井生活。

坐上摇橹船,沿着潭江缓缓前行,当年的繁荣商埠仿佛又出现在眼前:摊贩的叫卖声、人群摩肩接踵的脚步声,仿佛要被吸引入河中的建筑倒影中。

摇橹船。

夜色中的赤坎。

百年前,潭江环绕、古榕婆娑的赤坎镇繁华不已、人声鼎沸;百年后,重新焕发生机的赤坎华侨古镇将在这潭江边,继续演绎着自己的故事。

这里的砖墙历经百年变迁,这里的花草四季盛放,关于赤坎骑楼的故事未完待续……

【来源】开平发布