郭凤女:承传真善美,润得桃李香

文|刘思琪

不知这个时代如何定义“大佬倌”“艺术家”和“流派传人”,但可以笃定,这些光焰长存的名衔底下总有某种鲜活的注解。

到了她这个年龄,一般人早已散漫在悠闲的退休生活之中。或饮茶会友,或周游世界,有的可能还含饴弄孙,陶然自乐,安享清福。而她,为了保持最佳的演出状态,排戏之余还在自家花园跑“圆台”四十五分钟至一个小时,每天坚持。

真正的艺术家、流派传人无所谓退休不退休,郭凤女只知道,粤剧需要她,人民需要她。今年,她要举办两台个人艺术专场,作为人生六十年、从艺四十八载的总结,也是对恩师的告慰,对观众的汇报与交代。风雨兼程春华秋实,桃李不言下自成蹊,若把郭凤女的红派传承之路从头细阅,便能发现那无处不在的真、善、美,洋溢于戏里戏外,铺满了大地,温暖了人间。

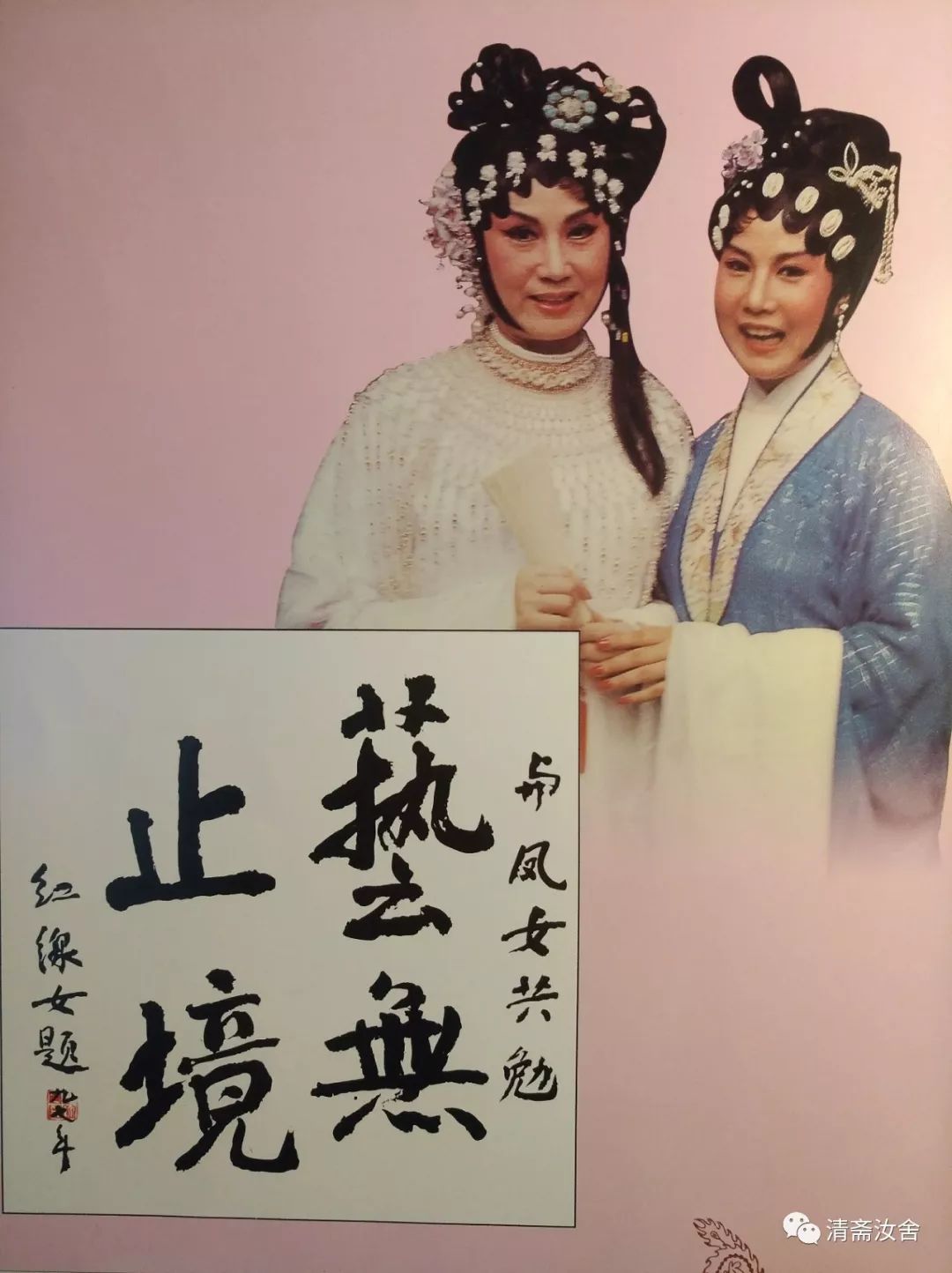

时光倒流三十五年,定格于文艺气象欣然复苏的1984。彼时,在广州华侨新村友爱路,一座花木清疏的宅院门前,来了个身穿的确良衬衫、梳着两个孖辫发髻的女孩子。她小心翼翼地按响了门铃,门开了,一张熟悉而慈祥的脸儿出现在她眼前......

刚从广东粤剧院转至广州市粤剧团的郭凤女,如愿回到了红线女老师身边。师徒俩生活在同一屋檐下,朝夕共处。不同于此前在“五七粤训班”六年的大班式启蒙,红线女老师采取这种最传统的方式家中授徒,对郭凤女的成才无疑最为关键,当然,这也使红派一脉的传承流淌得以保持清正。时间已经证明,红线女老师亲授的入室弟子都成了当今粤剧界的中流砥柱、新秀之师。他们把德艺双馨作为人生的终极追求,自觉地延续并传递着红线女老师人格和艺术上的高尚、博大与担当精神,可见当年的言传身教产生了多么深远的影响力!

在老师家长住五年所得,是郭凤女在其他任何一个人生阶段都无法比拟的。师徒俩如同母女一般亲密无间,郭凤女饱含深情地忆述:“我们有时候做饭啊,一边炒菜老师就一边教我唱,很有乐趣!有时我在楼下唱,老师在楼上听,她想打断就拍拍手让我停下来,帮我纠正。”这样的调教随时随地进行着,当时只道是寻常。实际上,许多时候的领悟便来自于这些耳濡目染,日积月累,而渐渐铭刻于心。

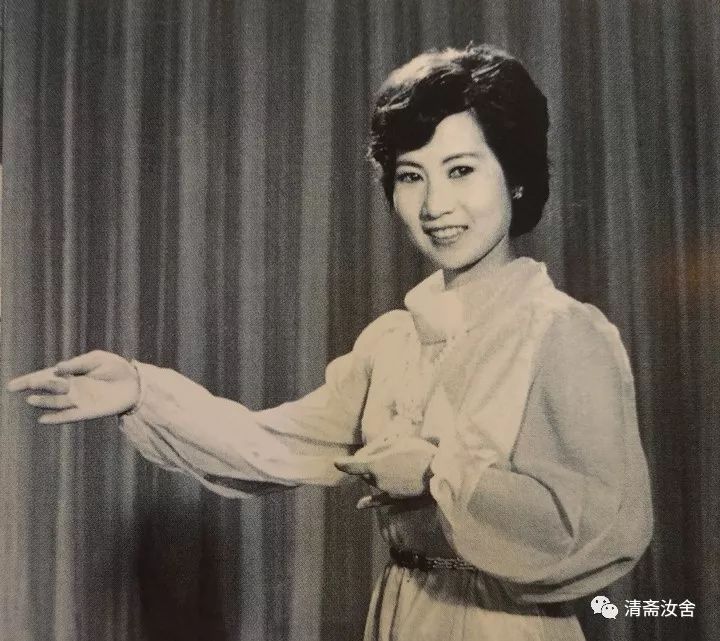

1984年郭凤女担任红线女独唱晚会司仪

红线女老师精确到一字、一音乃至每一分情绪的严格要求,不仅为郭凤女的唱腔技艺夯实了基础,更使她形成了善于钻研、精益求精的艺术态度。这位在“五七粤训班”就只爱舞刀弄枪,在省团以《拦马》《十三妹大闹能仁寺》等武戏技压群芳的“刀马旦”,此时倒是扎扎实实地学下了《昭君出塞》《柴房自叹》《打神》等几乎所有红腔曲目。“我开始意识到唱功是多么重要”,郭凤女从此再不重武轻文了。

所谓“学慎始习,斫梓染丝,功在初化”,郭凤女之所以深得红派艺术精髓,与她早年谨遵师训的长期模仿、纠正、定型不无关系。她懂得,光靠老师的耳提面命还远远不够,于是老师排练时她就在旁边看,“在偷学”。老师开独唱会录的唱段,她都跟着录音机一遍一遍清唱,学完了就去请老师指点。没有“摹体以定习”何来“因性以练才”?至今她仍强调,艺术是没有捷径可行的,初时下苦功的定力越深,日后的潜力才会越大。流派传承正应如此,深谙前辈创作的技法和原理,就相当于掌握了一切开拓发展的门径。于此,郭凤女知行合一。

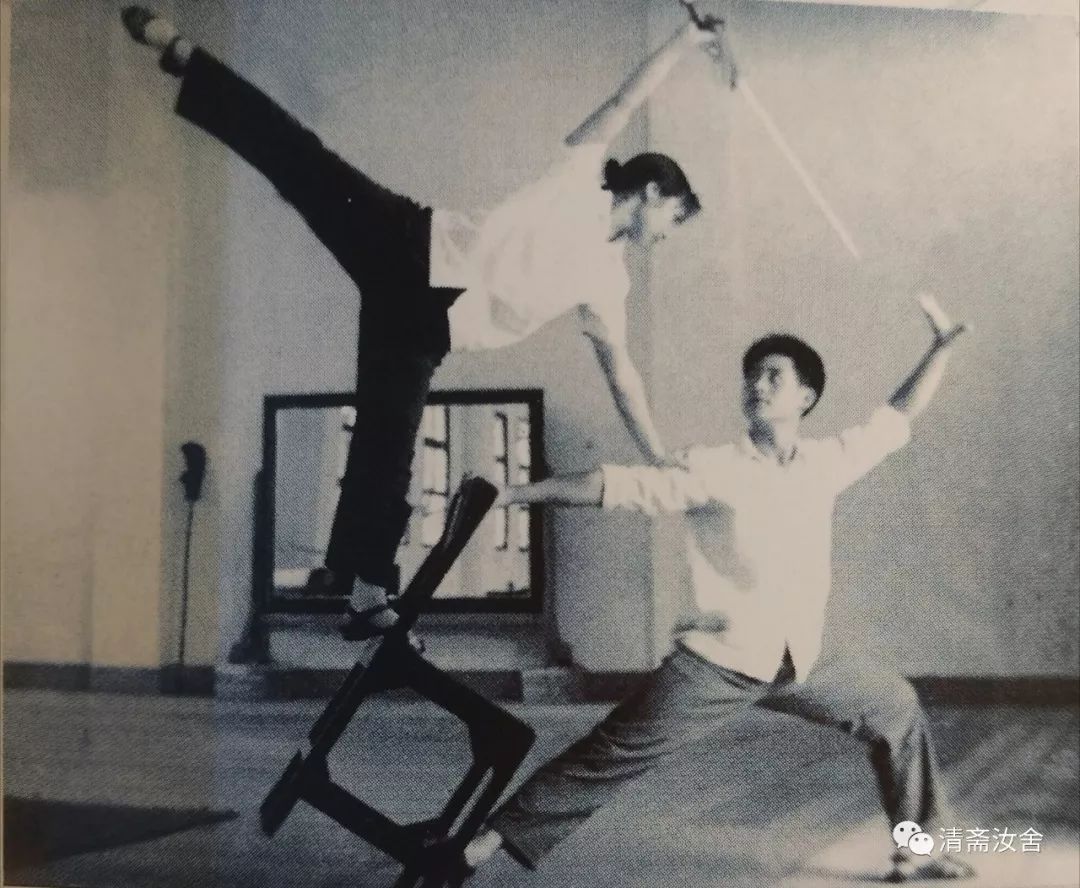

1978年与梁钧强排练《拦马》

排演《家》,是郭凤女记忆犹新的一段经历。《家》是巴金先生的“激流三部曲”中最优秀的现实主义经典,早在1953年就被搬上香港银幕(红线女饰演鸣凤),风靡一时。1990年5月,红线女老师亲手创立的小红豆粤剧团正式挂牌公演,新编的现代粤剧《家》就是演出剧目之一。老师让郭凤女出演觉新之妻瑞珏,这是剧中举足轻重而又堪称完美的女性角色。原来在派角的时候,还有过一段波折。

“说实话,一开始我对这个戏是有抵触情绪的。因为我个子不高,担心演现代戏在形象上会有缺陷。可是老师一直对我有信心,帮我想尽办法,消除了我的顾虑。”回想起当时,郭凤女坦言她曾为此闹过脾气,甚至“受不了,会哭”。后来她理解了老师的用意,老师要她注重的是表演艺术的锤炼,首先以自己的表演使这个人物“活”起来,外在的形象且居其次。“我感受到现代戏和古装戏是两码事。老师教我琢磨每一个动作,去体会角色的内心世界,每个人物都要演出不同的气质。”千锤百炼,克服万难后自然是不负所望的结果。时任市长的杨资元对郭凤女演的瑞珏赞赏有加,还特意题诗一首赠送给她。

今天再看她《瑞珏之死》的演出录像,平心而论,真不愧为极致传神的演绎:雪夜里,瑞珏独处荒村等待分娩,觉新好不容易来探望她了,没想到就是生死诀别!面对陈姨太的冷眼催逼,她强咽苦泪忍气吞声,只要能减轻丈夫的痛苦,她都甘愿牺牲自己的幸福来成全;在夫妻独处的片刻,她含悲带泪笑,一直极力宽慰软弱自责的觉新,紧握他的双手,以热切深情的眼神交流传达心底的爱意;解开了心结,两人决定“重新恋爱一次”,看见觉新第一次笑逐颜开,她顿时心花怒放,喜悦、激动,情难自禁起舞翩然;无奈欢情短暂,她痴痴望着觉新踏出了家门,忽觉天旋地转,悲哀与恐惧一下子涌上心头,止不住宣泄“身心交瘁,有多少我的明朝?!”随即想到刚刚垒起的三座新坟,梅芬、鸣凤和婉儿都沦为了封建家族的牺牲品,不由她同情、自怜,仿佛命运已掌控在死神手里;剧终呼出“祈求苍天赐我多一个明朝!”这是她最后一丝无力的抗争,末尾的拉腔繁复而高亢,悲天动地,直击肺腑。

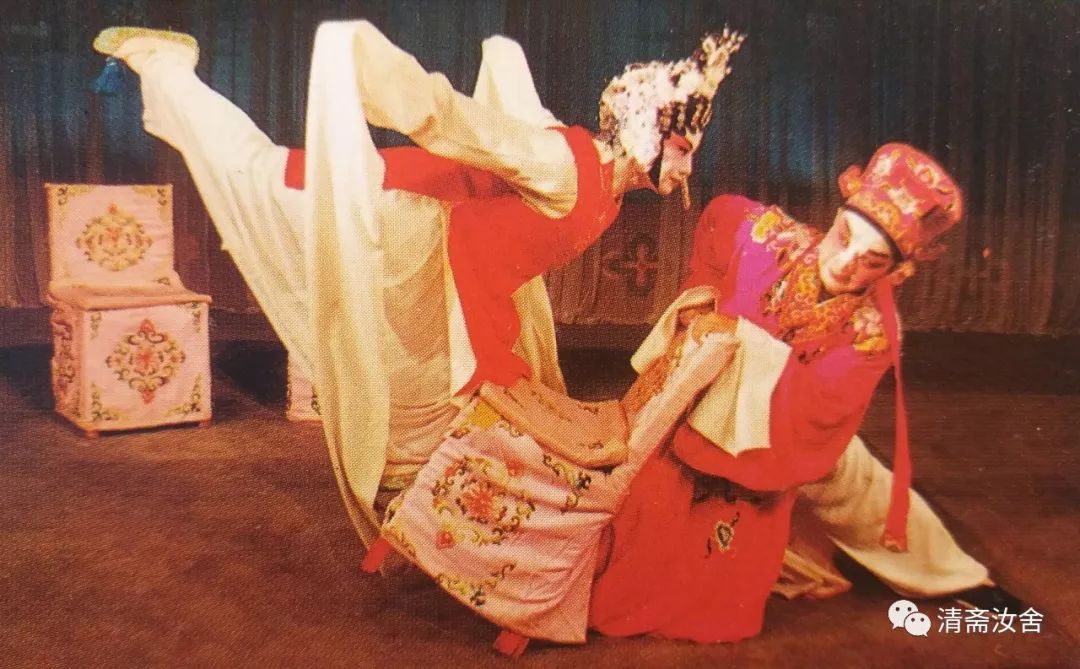

《活捉张三郎》剧照

所以说,郭凤女的确“交足功课”,她塑造的瑞珏个性鲜明动人,俨然成为“真善美”的化身。从起初的抗拒到接受,再到舞台上的成功,瑞珏这个角色可算是郭凤女粤剧艺途上的一道坎,所幸红线女老师在身旁指引;闯过了这一关,其后在现代粤剧《白燕迎春》中饰演沈兰,和老师同台搭档“母女”,这时候的郭凤女就更加得心应手了。

红线女老师年近花甲之际,曾做过一件了不起的事——举办“红线女独唱会”,开创了全中国戏曲演员“个唱”的先河。当年,那个随她辗转广州、佛山、武汉等地,将26首红腔精品一一介绍给万千观众的主持人,就是郭凤女。训练郭凤女担任主持,不可不谓红线女老师的英明之举。一个戏曲演员不能只会演戏,专业以外的技能也需要多方面拓展,口才、语言艺术关乎内在的文化修养,籍此提高郭凤女的综合素质,这更让她在粤剧道路上的长途跋涉鼓足后劲,炉火纯青。

今昔又何其相似?!当郭凤女步入她的花甲之年,也恰恰要在不同的城市举办自己的专场晚会。而她追随的高标,自然就是恩师。“由于有老师的鞭策,我时时刻刻都会要求自己,以老师为榜样,时时刻刻以她教导我的基准去做人做事。”郭凤女坚定地说。

流派是一脉活水。继承红派终究为了发展红派,身为红线女首位入室弟子的郭凤女更是任重道远。在广州市粤剧一团工作期间,郭凤女主演了大量文武兼备、脍炙人口的佳作:《梁红玉》《刁蛮公主》《俏红娘》《王子与蛇仙》《活捉张三郎》等等,都发挥了她自身文武俱佳、可塑性强的优长,再糅合红派表演艺术以声腔、表情、动作全方位刻画人物个性的精髓,注入新的角色当中去,充分展现了郭凤女极为丰富的艺术创造力和感染力。其中不乏“度身订做”之作,如90年代末由秦太英编剧、陈少梅执导的《花枪奇缘》,就是她非常喜欢的长剧之一。

《花枪奇缘》是《隋唐演义》里的一个家喻户晓的故事:罗成之父罗艺与姜宝枝难中结缘,后历经聚散离合与重重人性考验,终在程咬金的解围下骨肉团圆。郭凤女扮演姜宝枝,从少女时代跨越到中年,集中展示了几乎所有旦角行当的表演技艺:邂逅时是小旦,对枪疗伤、芳心暗许,有春花般的天真烂漫;新婚时是花旦,为夫进羹、吐露喜事,有夏月般的恬静温存;寻夫时是青衣,颠沛流离、母子无依,有秋霜般的心如刀割;决战时是刀马旦,迎风杀敌、披荆斩棘,有冬雪般的清罡凌厉。一个人物不同人生阶段、不同性格侧面的呈现,把郭凤女精湛而全面的功力挥洒得淋漓尽致!

令笔者印象尤深的是第五场《见夫》,这场戏显然是从传统“负心戏”中的“不认妻”桥段化来,但又不失为一种推陈出新,这就不得不归功于郭凤女别具风致的表演。姜宝枝为薄情寡义的罗艺所驱,虽然痛彻心扉,但没有焦桂英式昏天黑地、声嘶力竭的嚎啕控诉,泪光一直闪烁在她的眼眸,泪水却不淌下一滴。之所以在情感宣泄的高潮选择了节制有度的表达,这是因为,郭凤女对姜宝枝的性格和内心始终有着精准的把握。姜宝枝本是习武之人,敢于抗婚,爱恨分明;加上十三年独养孤雏,含辛茹苦,更磨砺了她坚韧自强的品性。所以,直面情变的她理应不卑不亢,高扬正善,这才符合姜宝枝的本色。而郭凤女不仅恰如其分地做好了这一点,还把更多的心思放在唱腔的个性化处理上。她运用红线女老师“声腔塑造人物”的秘诀,仔细掂量每一处的张弛跌宕、轻重疾徐,以她那情感丰沛美妙动听的歌声传达出姜宝枝的心声,扣动了无数观众的心弦。

《花枪奇缘》问世不久便迅速红遍珠三角,乃至省港澳,许多剧团争相搬演,更成了广州粤剧院的保留剧目,至今历演不衰。这是郭凤女发扬红派表演艺术的心血结晶,其中源于对人物深入挖掘、通透理解所彰显的分寸感和美感,使“姜宝枝”这一艺术形象无愧于经典之列。

话说回来,笔者对郭凤女的认识其实是从家里的粤曲卡拉OK唱碟《小曲王》开始的。里面有一辑,第一首就是郭凤女的《昭君出塞》。她手抱琵琶,在旗袍时装和古装造型之间来回变换,很优雅,雍容淡定的气度令人着迷;还有她配唱的《香君守楼》《初遇诉情》选段,那声音甜甜润润、柔柔婉婉;这些印象烙在我的童年记忆深处,多少年来都不曾磨灭。

世纪之交,新兴的娱乐方式在经济全球化的浪潮中异军突起,粤剧演出市场趋淡,已成了不可回避的现实。粤剧团的精简、合并、改制接踵而至,整个行业面临着前所未有的危机和挑战。所幸,粤剧、粤曲在民间“私伙局”的生命力依然旺盛,这就给卡拉OK唱碟的流行创造了空间与可能性。那时的郭凤女风华正茂,1997年获得“广东省中青年戏剧演员百花奖”和“跨世纪之星”殊荣的她,把目光投向了舞台之下更广阔的天地——以卡拉OK进行宣传,为粤剧、粤曲“发烧友”提供高水平的演唱示范的同时,引领了不少初学者走进了红派艺术之门。时至今日,尽管那些珍贵的唱碟已被互联网音乐软件所取代,但只要在QQ音乐平台上输入“郭凤女”三个字,显示的数据是“歌曲145首”“专辑52张”,这在全国戏曲名家的排行之中遥遥领先。

2002年,郭凤女歌迷会在香港成立,至今已有17年。在她的徒弟林慧敏、梁丽珍的主持下,每年组织各种慰问演出和公益筹款活动,以曲传爱,以艺行善。郭凤女感慨道,“搞活动都要一手一脚自己去做,通过这些积累了经验,也磨练了自己。”她像红线女老师当年那样,奔走于校园;从幼儿园、中小学到高等院校,再到校外少儿粤剧培训基地,指导孩子们排戏,四处播撒红派艺术的种子。

郭凤女与外国小朋友留影粤剧艺术博物馆

除此之外,在各类群众性粤剧、粤曲平台,也时常可见郭凤女“接地气”的身影:去年,她支持“全球微粤曲大赛”,与新生代音乐人合作了两首新曲;其中一首《食荔枝》颇有民谣风:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人......”旧词新调琅琅上口,对红腔经典《荔枝颂》也是一种通俗化的传播。今年,她又担任了岭南戏曲频道“高手在民间”的大赛评委,每个月定期录制电视节目;哪怕日程安排得满档,辗转于省港澳各大剧院和排练场马不停蹄,她都未曾淡忘戏迷票友们的热忱,与伍燕等媒体同仁一起,坚守着“人人都是传承者”的这块粤剧文化推广阵地。数十年耕耘在基层第一线并能持之以恒,实属不易,但对郭凤女来说却又很自然。以弘扬粤剧为己任,这就是红派传人应有的担当,一种忘我奉献的传统,一份心系人民的情怀。

郭凤女在民间粤剧赛事中担任评委

(图片来源:广东广播电视台岭南戏曲频道)

今年3月初,郭凤女在红线女艺术中心郑重地举行了纳徒仪式。21名来自广州、佛山、香港等地的徒弟正式归于她的门下,200多位嘉宾和观众共同见证了他们终身难忘的这一刻。读帖、敬茶、跪拜、受帖、回“拜师礼”,如此充满仪式感的拜师环节,礼虽简而意犹深。诚如黎子流老市长在“拜师礼”上的题辞:“红派华彩,桃李春风”所寓,红派艺术要焕发新姿,实有赖于郭凤女的育桃栽李施教化,春风细雨润芳馨。

郭凤女与众徒弟

郭凤女的徒弟中不乏出类拔萃的专业演员。比如在广州工作,且应工刀马旦、武旦和小旦行当的,就有广东粤剧院的朱红星和广州粤剧院的韩芳芳、陈美娟。她们跟当年武打出身的郭凤女很像,不仅长靠短打各有擅长,踢枪、出手、翻滚腾挪也都不在话下,更在历届广东省中青年戏剧演艺大赛中过关斩将,摘金夺银。而在传承红腔方面,广东粤剧院的吴晓雯可谓其中的佼佼者。她演绎过《打神》《决写窦娥冤》等红派名段,能体现出红腔的神韵而广受好评。

须知“一果一木来非易,多少园丁挥汗雨”,爱徒们的辉煌成就离不开师父的严格要求,郭凤女对艺术精益求精的态度,也自然而然成了她们师法的楷模。吴晓雯曾在电视采访里透露,“师父帮我们排戏时真的是入心入肺,有时甚至会着急,恨铁不成钢......”而生活中却是“亦师、亦母、亦友”。可见,在做人、做戏、做事上,郭凤女都给了徒弟们许多积极向上的影响。

郭凤女戏装照

至于毫无私心的倾囊相授,当年红线女老师是这么做的,现在郭凤女也这么做了。不论年龄大小、资质优劣,也不论是否从事专业,凡是为人纯品并真心喜爱粤剧、足够勤奋的,她都愿意尽己所能给予指导。如果算上专业院团之外的徒弟和学生,郭凤女的确称得上是“桃李遍天下”,因为从省港澳到大洋彼岸的美国,到处都有她的追随者曾获得她的“真传”。

郭凤女与众徒弟

郭凤女与佛山的缘分很深,她的徒弟里就有佛山粤剧传习所的优秀演员陈丽云、佛山电台的戏曲节目主持人晓君、佛山市南海区文化馆的副馆长郑艳芬、南海里水镇和顺中心小学的教师郑雪娴、西樵中学初二的学生梁家欣,以及西樵镇第一小学一年级的小朋友——周嘉昕。小嘉昕今年刚满七岁,和郭凤女最大的学生足足差了九十岁。约在两年前,郭凤女参加一场惠民演出,同台表演的还有南海西樵阳光宝贝幼儿园的一班“小红豆”。那时只有四岁多的小嘉昕,就是粤剧折子戏《春草闯堂》里的主角。被郭凤女一眼相中,是巧合,也是缘分。

“这个小姑娘很特别有灵气,一点就通。别看她年纪小小,有的眼神、做手甚至比专业演员还要到位。”人前,郭凤女从不掩饰对小嘉昕的疼爱和赞赏,因为她有一颗童心,和小孩子的世界格外通联。童心就是真心,出于真心即为美,美始能动人。郭凤女的艺术之所以动人,归根结底是她心存孩童般的纯真,大情大性,简简单单,为人处世亦如此。

周嘉昕和周瑞航小朋友表演粤剧《小放牛》

师徒俩不在同一座城市,所以平日的教学主要是通过微信视频进行。有了郭凤女的关怀和教导,小嘉昕进步飞快,不久便在广东省少儿戏剧小梅花大赛中荣获金奖。但郭凤女并不居功,她总是把这些成绩归于幼儿园粤剧老师对小嘉昕的启蒙和悉心培养。今年6月底,在香港西九文化区戏曲中心大剧院举行的“凤舞飞扬——郭凤女艺术专场”上,小嘉昕出演的《小放牛》分外亮丽夺目,让人看到了粤剧传承的希望。而郭凤女却不要求小嘉昕将来一定做专业演员,她和红线女老师的想法是一致的。培养一位热爱粤剧的“科学家”,把粤剧文化的影响力带到社会的其他领域,这不是更有意义吗?

这个时代需要什么样的大佬倌、艺术家和流派传人?我想,郭凤女的言与行都已作出了回答。德艺双馨,说时容易做时难,做到如马鼎盛先生所说的“紧贴时代的脉搏向前行”,更难。要使粤剧红派艺术屹立于时代文艺的潮头,不负优秀传统文化培植民族自信的历史使命,就必须要有心怀家国的大格局与百折不回的大气魄,以真、善、美书写艺术人生的永恒篇章。最后,借红腔名曲《珠江礼赞》里的一句唱词,与郭凤女及所有红派传人共勉:“顺流、逆流、急湾、险滩,催征帆、凭力量在坚定的信念间!”

撰稿| 刘思琪

图片来源|郭凤女老师提供、百度图片、视频截图

欢迎投稿:qingzhairushe@163.com

报梨园之快讯

阅红豆之沧桑

传戏班之逸闻

听粤伶之心声

关注“清斋汝舍”公众号,领略粤剧文化魅力!