从罗湖区出发,深惠路一路向北,经布澜路、甘李路,如果不堵车,15分钟便能寻得一方“世外桃源”:当望见乾隆年间徽派建筑的飞檐翘角,听见舞麒麟的热闹锣声,不知不觉中你已置身于拥有350年历史的甘坑客家小镇。

最让孩子喜出望外的,是随处可见的“小凉帽”ip,绕行在甘坑博物馆、小凉帽绘本馆、凤凰谷、状元府、V谷乐园、小凉帽农场,再与从动画片里的“阿凉”和“阿妹”来一次亲密接触。

“2019年广东省文化和旅游特色村”“广东省文化旅游融合发展示范区”“广东人最喜爱特色小镇”……包揽多项荣誉,甘坑客家小镇成为龙岗乃至深圳新名片。

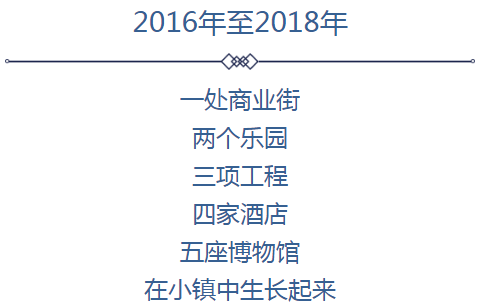

10年前,龙岗区吉华街道甘坑社区还是深圳市“扶贫奔康工程”帮扶对象。如今,村民脱贫致富,开业三年多的小镇累计接待游客超900万人,集聚超百家文创品牌商业,两千多创业人员入驻。从破旧小村落到文旅融合区,在城镇化发展道路上,甘坑客家小镇是如何在蝶变中留住乡愁的?

始建于1919年的古炮楼是甘坑客家小镇的精华景点,这座高约4层楼的建筑旁,簇拥着的几座宅院,斑驳的墙体上隐约可见弹孔,诉说着小镇的红色历史:1938年抗日战争时期,曾生任惠宝纵队总司令时曾在甘坑与日军展开殊死一战。

而不远处,是文创与美食相结合的特色街区,糍粑、豆腐、客家腌面、客家娘酒东方神曲等店铺招牌分外吸睛。这条推广客家地域特色美食文化的明清古建风格商业街叫做“7 都116”,由没人住、没人修的客家老屋改造而成。

一面是文旅经济发展的高歌猛进,一面是历史文化遗存的保护重任,小镇如何在景区化的同时不丢失原有的历史印记?修缮改造老旧硬件,包装打造文化资源——甘坑客家小镇探索出了一条“软硬兼修”的可持续发展之路。

古炮楼之外,清朝雍正年间的状元府墙上,由鹭、荷花、芦苇组成的“一路连科”图,仿佛能让人穿越看见当时状元登科的喜庆画面;黔派传统建筑文昌塔,是从贵州黔东南迁过来的侗族八角鼓楼,蕴含着对文风昌盛的愿望;乾隆年间徽派建筑寿字楼、凤楼和福字楼,清朝后期闽南风格历史建筑南香楼……印刻着历史厚重感的一幢幢建筑,勾勒出客家人的迁徙路线。

景区内的关帝庙历史悠久,每逢春节,来参观的游客都能见识一场别开生面的“舞麒麟”。“每年春节舞麒麟挨家挨户拜年是我们的习俗。近期我们和小镇计划,每个月初一都会带着队伍来拜关帝庙拜。”甘坑麒麟队队员钟启文介绍,去年12月麒麟队受邀参加第二届世界麒麟大赛,获得传统项目组金奖。

乡土文化是中国文化领域永恒的主题,而留住乡愁是文化自信之根。为了满足人们日益增长的精神文化需求,小镇以具有乡土情感、乡愁情绪、乡村情调的特有基因,彰显出真实、生动的场景:推出客家鲤鱼舞、客家皮影戏等独具客韵内涵的传统民俗文化活动;依托家风家训馆弘扬红色文化及传统美德,免费开放凤凰谷黄志博物馆、民俗博物馆、甘坑博物馆等资源。

350年的沉淀,甘坑留下了“广东省第五批非物质文化遗产”客家凉帽制作技艺。解放后,这里是深圳最大的凉帽生产基地,出口东南亚、英国、法国等区域。如何让客家凉帽延续传承?由华侨城文化集团总经理胡梅林先生创作的原创IP——小凉帽IP家族为小镇注入灵魂。

其中以主题IP“小凉帽”为切入点举办的小凉帽国际绘本奖,已成为华语甚至全球顶尖的绘本比赛新星,汇聚了来自全球40多个国家和地区的近5000幅参赛作品,规模居亚洲第一、世界第三,国际知名度不断提升。在国际上,VR电影《小凉帽之白鹭归来》荣获2017年威尼斯国际电影节亚太非竞赛单元最佳未来影像、最佳沉浸艺术影片两项金狮奖。

2019年1月,小凉帽剧场与甘坑本地非遗艺术团体——杜鹃花皮影艺术团进行合作,将皮影戏引入甘坑客家小镇,丰富了小镇文化演艺内容,同时也为非遗传统文化的传播做出贡献。

科技赋能,用数字化手段丰富IP内涵,将是延续IP可持续发展、推动产业品牌升级、文化升级的重要力量。在甘坑客家小镇的火车站内,总建筑面积约2000平米的V谷乐园里,VR(虚拟技术)、AR(增强现实)、MR(混合现实)等数字化技术的综合落地,让家长和小朋友可以在独立的单体建筑中实现虚拟现实世界畅玩、体验亲子互动娱乐、学习科普知识。

如今,甘坑新镇已形成以小凉帽IP为核心的文创产业基地。在龙岗,除华侨城文化集团之外,还有一批以数字内容、IP产权为核心业务的创新型公司以及占据深圳半壁江山的印刷业集群,结合上下游产业打造完整的生态圈,实现产业可持续发展已见雏形。

走进小凉帽亲子生态农场,移步换景,南瓜、茄子、长豆角等农作物映入眼帘,繁茂的青瓜藤缠绕着篱笆,透过枝叶隐约瞧见客家阁楼的房檐,颇有“采菊东篱下,悠然见南山”的置身世外桃源之感。在这片场景浸入式、寻根客家文化的主题农场里,亲手采摘天然有机蔬果,成为深圳市民周末亲近自然的不二选择。

三年来,甘坑客家小镇先后获得文化部颁发的

夜色阑珊,华灯初上,甘坑客家小镇主街区沿街景观、四家酒店、凤凰谷和文昌塔同时“亮”了起来。光影交错中,历史建筑与生态山水交相呼应、美轮美奂。

去年国庆假期的夜晚,甘坑舞麒麟、客家马灯舞与“民谣弹唱夜”无缝衔接,络绎不绝的游客加入其中,充满着文化温度的小镇,涌动着夜间经济的活力。在“皮影戏夜间惠民表演”、“最美汉服少儿时装周大秀”等品牌活动带动下,夜间消费潜能进一步被挖掘。

上世纪八九十年代,甘坑片区的产业多为胶花厂、五金厂、玩具厂等资源消耗型企业,而今特色文旅小镇及创建数字文化产业园发展模式在这里落地。在龙岗区与华侨城PPP合作模式下,甘坑村通过参股华侨城文化集团旗下华侨城文创投资有限公司,签订村集体经济组织与企业分红持股协议。

村民走出工厂,在小镇街区开起了甜品店,享受着城镇化的发展成果。“以前每人一年的分红只有2000多元,现在一年有3.8万,村集体收入有3000多万,大家的日子都越过越好了。”村民钟启文说。

玩具厂、五金厂搬走了,取而代之的是艺库生活陶艺手工体验馆、甘坑非遗文博纸艺手工体验馆、染布体验馆、煦然创意手作馆等约25家以文创孵化、创业工作室为主的特色手工业企业。艺术家在自己家的画廊开设餐饮区域,由艺术家本人掌勺,在饭聚中艺术家或袒露自己的创作心路、或众人共享人生趣事。

“如果不是甘坑客家小镇的这个店铺,我可能去年就回老家了。”每当夜幕降临,爱琴舍店门口总会吸引许多游客驻足,胡店家和朋友们坐在小巷里,正用吉他、尤克里里演奏。或许,这就是城市人得以暂时寄托的诗和远方。

【记者】郭悦