人物简介:彭加木,原名彭家睦,1925年生于广东南海县(现广州市白云区槎龙村天枢里)。生前为中国科学院上海生物化学研究所研究员兼中国科学院新疆分院副院长,主要从事酶、蛋白质、动植物病毒的研究,为发展我国边远地区的科学事业倾注了大量心血。1980年5月,他率领一支科学考察队进入罗布泊地区进行自然资源综合考察,于6月17日不幸遇难殉职,上海市政府特授予他革命烈士称号。

唐诗云,“微雨众卉新,一雷惊蛰始”。

3月8日惊蛰,广州有雨。撑着雨伞穿过白云区槎龙村林立的出租屋,来到天枢里10号,湿润的灰砖和壁画更显鲜艳,修缮竣工的彭加木故居如同上妆的大家闺秀般驻足静候。

花有重开日,人无再少年。著名科学家彭加木年少时曾居于此,而故居也历经百年沧桑,从宴宾客的盛景,到楼塌了的边缘。2018年,经文物部门主导修缮工作,村民出资百万修葺,这个老房子重现生机。

彭加木生于1925年,8岁离家,1947年毕业于南京中央大学农学院。上世纪80年代,作为植物病毒学家,他带领综合考察队进入新疆罗布泊考察,不幸失踪,一时举国震惊。村人说,他甚少回故乡,在其堂弟彭家鼎的印象中,彭加木只回来过两次。

据介绍,为传扬彭加木精神,修缮后的彭加木故居初步计划在内开设展览,开辟为彭加木纪念馆或村史馆。

彭加木烈士像。百年府邸,道尽兴废

看到修缮后的彭加木故居开着门,槎龙村村民、邻居黄女士在外面探了探头,好奇地跟随来访的南都记者,热情地讲起房子的故事。她40多岁,小时候常在这里玩,那时房子已分给贫下中农居住多年。“这个房子‘好得意’,四通八达,有很多扇门。”黄女士说,“小孩子喜欢在这里玩捉迷藏。”

环绕彭加木故居一周,会发现这座坐东南朝西北的清代建筑,有着旧时私家园林的痕迹。檐角下的金鱼活灵活现,墀头上的戏曲人物砖雕也栩栩如生。排水管的中间位置,还用了花苞作为点,这是“竹苞”之意。“竹苞松茂”是一个成语,出自《诗经·小雅·斯干》:“如竹苞矣,如松茂矣。” 比喻家门兴盛,也用于祝人新屋落成。

从壁画仍能隐约看到故居旧时的韵味。

昔日的彭家谈得上是大户人家。眼前这个170多平方米的二层房子仅仅是故居的核心部分,而最初的府邸占地2000多平方米。民国期间,彭家从商,父亲彭炳忠从他人手里购入这个原名“翠园”的私家园林。彭炳忠爱花,屋里的小花园芬芳扑鼻。彭加木在此度过了童年时光。

日月窗间过马,百年光阴易逝。如果在一年前来访,这里荒草丛生没有了鲜花,故居已被鉴定为危房。《广州市文物普查增编》记载,当时的彭加木故居屋内用砖墙分成若干间房,使故居内部显得局促。部分瓦面坍塌,起居楼楼板、木扶梯霉坏,地面潮湿。由于后厅用墙封堵,房屋采光不良,四周排水不畅。

修缮前的彭加木故居被评定为危房。

槎龙村村民也向南都记者回忆起这个老房子年久失修的样貌。故居彻底荒废之前,一位名叫吴杏英老人居于此。她是彭加木母亲的养女,也是彭家的佣人,她终身未嫁,已经逝世。村民张健小时候经过,会跟吴杏英婆婆打招呼。黄女士也说,老人居住的地方十分窄小、昏暗,孩子也害怕进来。

槎龙村出资百余万修故居

2011年,白云区文广新局公布彭加木故居为区登记保护文物单位。槎龙村所在街道松洲街文化站站长刘英荣向南都记者介绍道,彭加木故居的修缮过程也颇为转折。这跟故居的“身份”有关,它属私人所有,由村代管,并非国有文物保护单位。修缮资金问题,一时不好解决。

刘英荣说,为打造名人故里,2014年8月,区文广新局向广州市申请文物保护专项补助资金18万元,用于编制故居修缮设计方案。该设计方案完成后通过了专家评审论证。几经延宕,2018年初,彭加木故居修缮问题再获上级领导重视。

“村委也想简便手续,于是跟施工单位填好协议。”刘英荣说,“街道没有专项经费,村委前前后后出资100余万,可谓无私奉献。”

这是一栋危楼,摇摇欲坠,抢救是当务之急。“修旧愈旧,原貌修复。”刘英荣介绍修缮的原则。去年4月到12月,槎头村委开始对故居进行重修。经过近8个多月工期,彭加木故居终于迎来了新生。

昔日的旧门框被拆后,换上了新的木质大门,刷上黑色油漆;屋顶遵照原有设计,依然采用木头进行翻修补漏;斑驳剥落的墙体尽量在保留原貌基础上修补,依稀还能寻见青苔的踪迹,后花园的墙壁则统一刷为白色;灰塑、照壁等装饰也重新涂抹修饰,檐角上装饰的金鱼、彩绘的“老者”“松树”壁画、对联、石门额等让老屋重现生机。故居门口颇有特色的墀头,上面的戏曲人物砖雕也在原来的基础上进行了恢复。修葺一新的彭加木故居,洗去一身尘埃,重现当日的古朴大气。

“整个项目完成度比较高,我们也比较满意。我们想不到的地方,施工单位也帮我们想到了,比如如何省钱,如何更美观等。”刘英荣说,“彭加木的儿女对修缮方案也没有意见。”

修复后的彭加木故居。

彭加木故居修整后虽恢复了元气,但也只是一座空置的建筑,并无功用。如何活化利用好彭加木故居,成为当前亟待解决的新问题。白云区文遗办业务部部长冼永成告诉南都记者,修缮后的彭加木故居初步计划在内开设展览,开辟为彭加木纪念馆或村史馆。

对彭加木的纪念活动并非现在才开始重视。

2001年,村委会又筹资300多万元在故居不远的地方兴建起彭加木公园。园内建有文化广场及大型舞台和壁画、有矗立着高6.5米的彭加木烈士铜像和反映该村历史变迁浮雕的纪念广场。2010年,村内的广州市第六十三中学就被更名为“广州市彭加木纪念中学”。

2001年,槎龙村筹资300多万建成彭加木故居,内有彭加木铜像。

1943年,抗日战争仍未结束,彭加木高中毕业于韶关仲元中学。该校一位名叫廖平子的国语教师犹爱勤奋好学的彭加木,对其答卷甚为满意,称其为“好后生”。1946年,历史名校仲元中学搬迁至番禺市桥,如今学校设有“彭加木班”和“彭加木奖学金”,鼓励学子铭记校友。

彭加木从8岁离开故居,辗转的求学经历让他知道读书不易,他因此也愈加刻苦学习。

生命的终点为罗布泊开发钾盐的起点

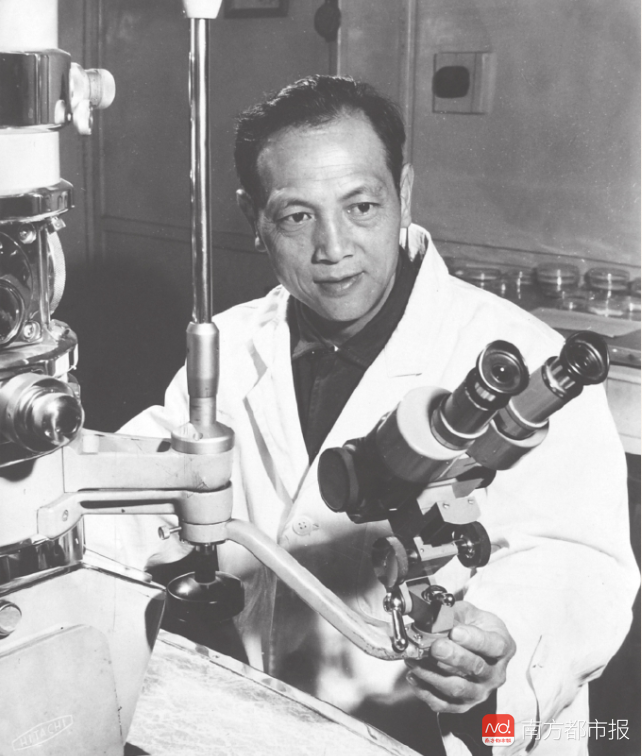

“彭加木是白云区少出的名人。”冼永成说,像这样具有名人效应的故居建筑也是少有的。彭加木1947年毕业于南京中央大学农学院,从事科研工作的他主要从事酶、蛋白质、动植物病毒的研究,为发展我国边远地区的科学事业倾注了大量心血,足迹遍及新疆、云南、福建、甘肃、陕西、海南等十余个省区。

1980年6月17日,在罗布泊进行科学考察的彭加木独自到沙漠里找水,不幸失踪,之后一直未找回。此事随后引发全国关注。乃至今天,每隔一段时间,网上仍会有关于各种关于他离奇失踪的猜测。

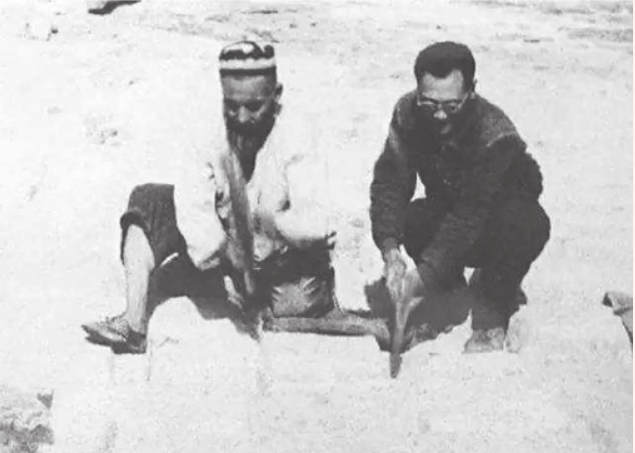

彭加木(右)与维吾尔族工人在盐湖考察。

南都记者翻阅多本记录彭加木事迹的著作,著名纪实作家叶永烈经钱学森特许进入核基地21基地,见证搜寻彭加木的全过程,同时采访了所有关于彭加木的关键性历史见证人,以丰富的第一手资料记述彭加木失踪始末,著有报告文学作品《追寻彭加木》。

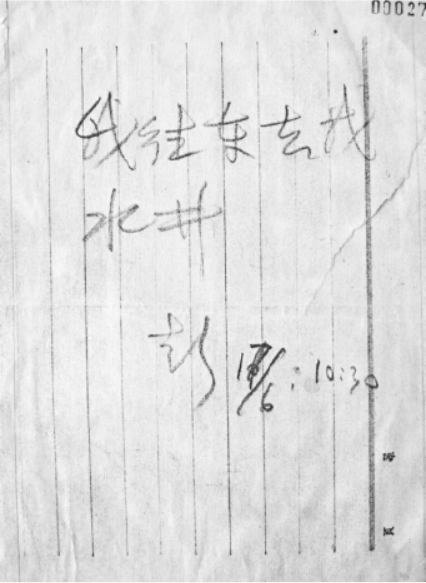

书中写道,彭加木先后15次到新疆进行科学考察,3次进入罗布泊进行探险。“1980年6月17日上午10时30分,因科学考察中缺水,彭加木主动出去找水井,不幸失踪。”

1980年6月17日,彭加木留下“找水”的纸条,终成绝笔.

罗布泊,这个一直被视为“神秘之地”的地方,曾是湖水澹澹,像块蓝宝石。如今,“泊”已名存实亡,不见半滴水,唯见白茫茫的盐碱、鱼鳞般的盐壳。罗布泊看上去是一片米灰色。在这里,寸草不生,连寥若晨星的骆驼刺也无影无踪。但这个地方,可以说是一个“宝地”。

上世纪70年代,彭加木到塔里木盆地考察时,发现塔里木河上中游含有一定量的钾盐,由此推测位于塔里木河下游的罗布泊应有含量更高的钾盐,于是决定找机会到罗布泊探个究竟。彭加木以生命为代价的考察,正是罗布泊开发钾盐的起点。

经过数十年科学家的努力,目前已经探明,罗布泊钾盐资源储量为2.5亿吨,属超大型卤水钾矿床,且品质好,卤水矿累计厚度达100米,潜在经济价值5000亿元,规模超过著名的美国大盐湖钾矿床。由此,中国也摘掉了“无钾”的帽子。现在,罗布泊座落着世界最大的钾肥生产基地——国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司。

曾回乡研究植物黄龙病

彭加木其中一次回到家乡,是因为调研柑橘黄龙病。

1965年,柑橘黄龙病当时在广东、福建爆发流行,对柑橘造成极大危害,对我国柑橘产业造成死树毁园的致命打击。其时,彭加木研究员当时是中国科学院上海生物化学研究所电子显微镜室负责人,被广东省农科院邀请合作进行柑橘黄龙病病原和防治研究。

彭加木是动植物病毒专家,曾回乡研究柑橘黄龙病。

彭加木当时身患纵隔障恶性肿瘤,一面同疾病作斗争,一面和科研人员每天跑20多公里,涉及十几个市县的果园农场,从广州一直跑到南海边,为柑橘黄龙病的调查研究取得了丰富的资料。1973年,《中国科学》刊登彭加木论文《与柑橘黄龙病有关的一种现状病毒》。

彭加木原名叫“彭家睦”,无论是他的亲兄弟,还是槎龙村的堂兄弟,姓名都是“家”字辈。而“加木”,是他向中国科学院第一任院长郭沫若写信申请志愿边疆考察时,留下的署名。

信中,彭加木写下这样一段铿锵有力的话。“我志愿到边疆区。这是夙愿。我的科学知识比较广泛,体格强健。面对困难,我能挺直身子,倔强地抬起头来往前看。我具有从荒野中踏出一条道路来的勇气!”

“加木,合起来就是一个‘架’字,我要在上海和边疆架设桥梁。”彭加木如此解释。1953年6月,领导正式批准彭加木的申请,办理了组织调动手续:从中国科学院上海生物化学研究所,调到中国科学院综合考察委员会工作。由于中国科学院综合考察委员会设在北京,彭加木的户口从上海迁到北京。迁户口时,彭加木打了改名报告,正式把“彭家睦”改为“彭加木”。自此,他的科学考察足迹遍布天南地北。

1964年,彭加木发表于《新民晚报》的文章《人活着究竟为了什么?》写道,“我想作一颗铺路的石子,让别人踏在自己的背上走过去,也是光荣的。我愿一辈子作这样的铺路石子。”

1981年10月19日,彭加木烈士追悼大会在上海龙华革命公墓举行。人们在一个透明的纪念盒里,装着新疆库木库都克的沙土。纪念盒安放在上海烈士陵园,象征着烈士的英灵永存。

失踪时,彭加木55岁。如今,槎龙村仍口口相传着彭加木的故事。居于槎龙村的老人彭家鼎是彭加木的堂弟,他回忆,印象中只见过堂哥两次。第二次见是1980年清明,穿着的确良面料衣服的彭加木回来祭祖,“他非常匆忙,在家停留了4个小时就走了。”

这也是彭加木的最后一次来到家乡,离他失踪不到三个月。彭家鼎还记得,他用幻灯机向村民展现了在沙漠拍到的大量幻灯片,介绍了自己在漫漫沙海中所见所闻,荒漠中顽强的红柳、剧毒的红蜘蛛……

这像极了儿时彭加木在村里游泳抓鱼摸虾,把玩小动物的样子。旧时,村里有一座后山,那是一座不起眼的小山。他常和小伙伴们一起向山顶攀登,谁捷足先登,谁就是冠军。彭加木虽然很少夺冠,但他每一次都气喘吁吁地爬上山顶,从不半途而废。

采写:南都记者 苏海伦 摄影:南都记者 马强

参考资料:《追寻彭家木》,叶永烈 著;《与彭加木同行》,夏训诚,胡文康 著;《永生的勇士》,赵全章 著。部分图片来源于网络和以上著作

编辑:张亚莉