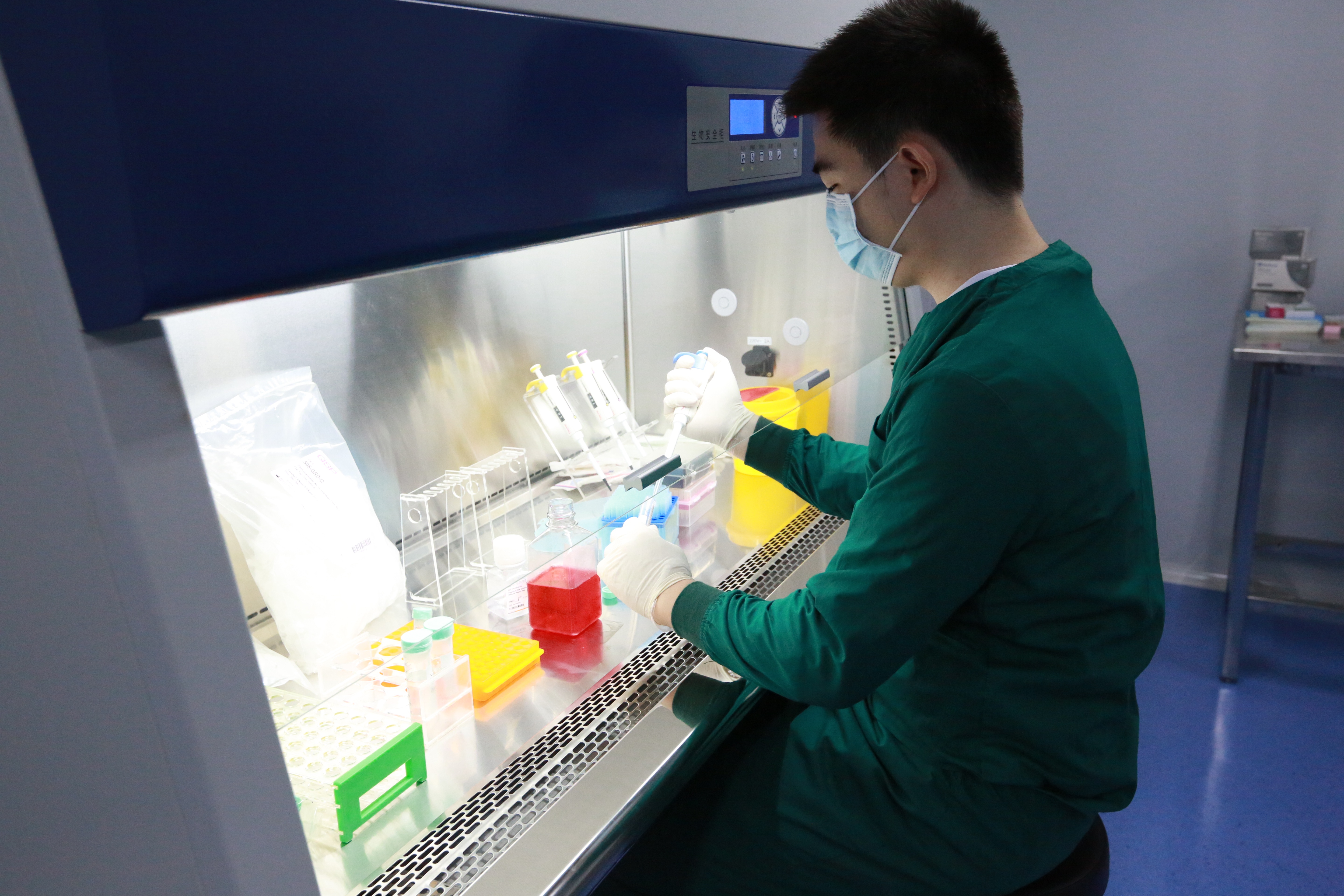

东莞人民医院科研人员在做实验。南方日报记者孙俊杰摄

近日,国家自然科学基金委发布了《关于2022年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果的通告》。经初步统计,东莞共有99个项目入选2022年国家自然科学基金(下称“国基”)项目,资助经费共3591万元,同去年相比分别增长35.62%、31.01%。相比2017年的23项、887万元,项目数和经费数都取得了五年翻两番的显著成效。

国基项目是目前我国基础研究的主要资助渠道之一,近几年项目资助率不足20%,竞争极为激烈。东莞围绕大湾区综合性国家科学中心先行启动区(松山湖科学城)建设,强化高校院所的基础研究主力军作用,依托散裂中子源、松山湖材料实验室、东莞理工学院等重大平台,设立粤莞联合基金和开放课题项目,加快推进基础与应用基础研究,大力加强源头创新供给。

东莞市科技局相关负责人介绍,目前东莞已初步形成东莞理工学院、松山湖材料实验室、散裂中子源、广东医科大学(东莞校区)、东莞市人民医院等5大龙头基础科研单位,每个单位今年立项均在10项以上,尤其是市人民医院获立项12项,实现了历史性突破。

校地合作

引进高校源头创新活水

近日,在东莞市人民医院,硼中子俘获治疗法(BNCT)项目正在如火如荼地建设。硼对肿瘤细胞有高度“亲和力”,能够迅速被肿瘤细胞吸收、聚集,相当于给肿瘤细胞打上标记,进而精准“锁定”肿瘤细胞位置,快速将其消灭,且不伤害正常人体组织,靶向效果好,安全性高。这就是硼中子俘获治疗法(BNCT),是近年来国际肿瘤治疗领域新兴的快速发展的精准治疗手段。

东莞市人民医院重点推进硼中子俘获治疗法(BNCT)项目的开展,在纳米硼药研究、癌症BNCT临床策略、平台建设三方面齐头并进。博士后李揽亚、丁丹丹在2022年国家自然科学基金立项中,再次获得两项与硼药研究相关的青年基金项目,进一步推进硼药研发进程。研究员李振华与BNCT相关的研究获得广东省基础与应用基础研究基金区域联合基金项目(重点项目)立项。东莞市BNCT精准治疗重点实验室获得认定,并申请获得广东省皮肤影像与BNCT工程技术研究中心等省级科研平台的认定。

东莞市人民医院副院长区彩文介绍,翻阅全国医院榜单,能够发现一组有趣的数据。在百强排名中,90%的医院是大学的附属医院,前50家优秀医院只有3家不是大学附属医院。

由此可见,大学能够很好支撑医院的发展。“医院脱离了大学的支撑很难走得深、走得远。无论是导师队伍、科教能力,都离不开高层次人才的支持和培育。单靠医院的资源很难在基础研究上有很大突破。”区彩文说。

早在2020年,东莞市政府就和南方医科大学签订了协议,在东莞市人民医院的基础上,共建南方医科大学附属东莞医院,借助大学的平台和资源,推动医院学科建设、科研教学的发展。联动政府、医院、大学,成立医院科研管理理事会。

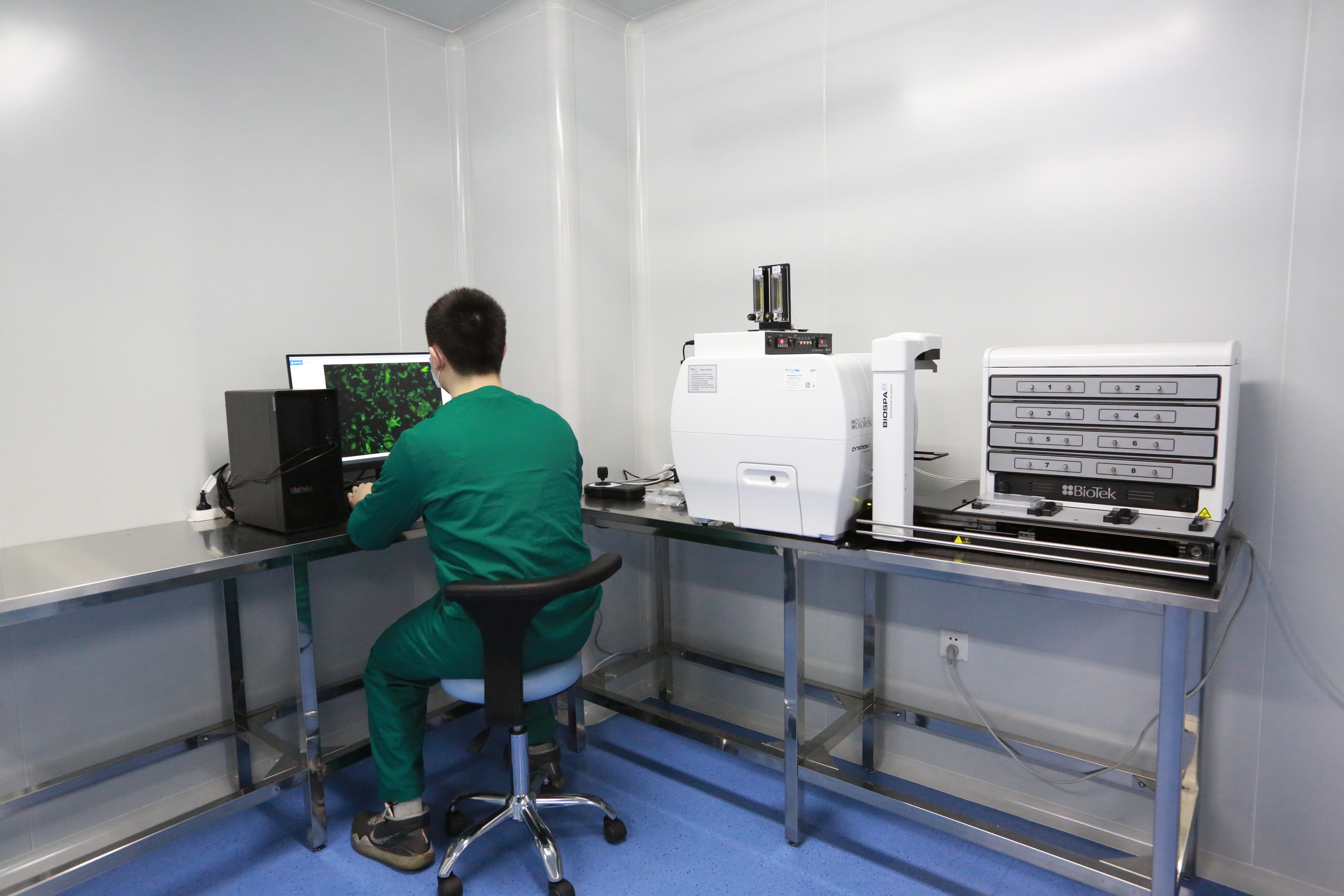

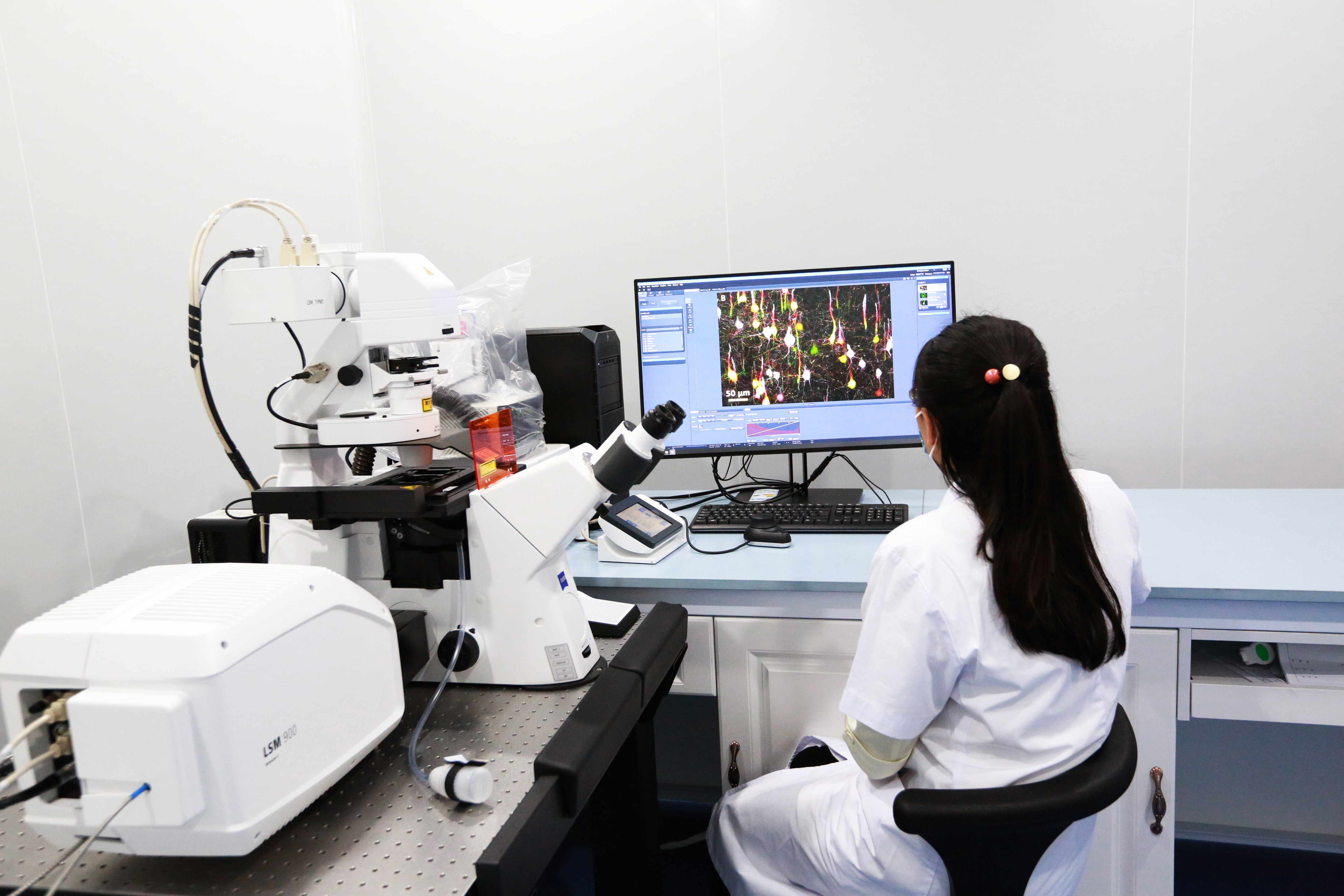

“中心实验室、生物标本库、SPF级实验动物中心是推动医院基础与应用基础研究和发展变革的‘三驾马车’。”区彩文说。为不断完善平台建设,东莞市政府与东莞市人民医院高标准建设中心实验室,总投入近亿元。内设现代化的实验平台,拥有众多贵重、精密的仪器,可满足大部分生物医药研究的需求,并面向东莞市公立医院开放。积极推进生物样本库、SPF实验动物中心的建设,投资5亿元打造BNCT基础研究、临床研究与临床应用一体化平台。

筑巢才能引凤。区彩文说:“人才选择城市发展看重的是健全的科研平台、广阔的发展空间,能够在学术上有所成就。有位博士后曾说,正是看上了东莞拥有国内唯一自主打造的BNCT,才决定在这里发展。”

人才支撑是推动科研深入发展的内在要求。东莞市人民医院是广东省博士后创新实践基地、广东省博士工作站,成为南方医科大学、广东医科大学等高校的研究生培养点,目前医院共有全职科研人员59人、博士生导师8人、硕士生导师47人,近两年引进高层次人才11人,博士后进站32人。同时,加大人才培养力度,让人才有成就感、归属感。2022年有1人入选广东省级人才计划,1名博士后获得2022年博士后国际交流计划引进项目资助。

据悉,东莞市人民医院积极申报2022年国家自然科学基金项目70项,经南方医科大学推荐上报40项。目前,共立项面上项目3项、青年基金项目9项,资助金额376万元。

其中,李振华的研究项目瞄准缺血性心脏病,开发针对心肌缺血的可移植水凝胶,并通过心包膜内微创递送的方式进行抗炎治疗,目前正在积极准备临床转化应用。教授刘志刚聚焦一种抑制放射性肺纤维化的新颖机制,为未来开发预防和治疗放射性肺纤维化药物打下坚实基础。博士后李磊致力于寻找新的脓毒症干预策略,为寻求有效的诊疗靶点提供新的技术途径。

东莞市科技局相关负责人介绍,近年来,东莞推动重大平台和高校开展基础研究,深化校地合作,引进高校的源头创新活水。

散裂中子源自2018年9月对外开放运行以来,已完成用户实验课题800多项,服务用户包括美国、英国、德国、中国香港、中国澳门等境外高校院所以及紫光同创等龙头企业。依托散裂中子源,东莞加快布局前沿交叉研究平台、科技基础支撑服务平台,推动大科学装置与前沿技术平台的链式协同,为新材料、生物医药等产业技术突破提供支撑。

松山湖材料实验室自2018年启动建设以来,科学技术研究水平稳步提升。承担国家自然科学基金、国家重点研发计划、广东省基础与应用基础重大项目、广东省重点研发计划等142项,项目总经费约7.9亿元;发表文章近2000篇,包括12篇Nature和Science正刊文章以及多篇Nature子刊、PRL、Adv.Mater等国际一流期刊文章;实验室研究成果“实现尺寸最大、晶面指数最全单晶铜箔库的可控制备”入选2020年中国重大技术进展,“基于材料基因工程研制出高温块体金属玻璃”入选2019年中国科学十大进展。

东莞理工学院2019—2021年共获国家省市各级各类科研项目1381项,科研总经费超14亿元;累计承担国家基础研究课题279项资助经费超过1亿元;工程科学、材料科学和化学等3个学科先后进入全球ESI排名前1%;苏美蓉教授获2021年国基优秀青年科学基金项目,实现了东莞地区零的突破。广东医科大学近五年共获得各级各类科研项目1600项,累计资助金额2.26亿元;药理学与毒理学等2个学科先后进入ESI全球排名前1%;2022年张晶晶教授实现了该校国基优秀青年科学基金项目零的突破,庄满娇博士2020-2022年依次获得粤莞联合基金青年基金项目、地区培育项目、国基青年科学基金项目,一年一个新台阶成长迅速。

筑巢引凤

集聚高层次基础研究人才

钻研癌症领域8年,在实验室内揭秘生命的奥义,探寻科学的魅力,广东医科大学庄满娇博士的科研路在莞邑大地上有了新的成果。

近日,庄满娇针对染色体外环状DNA的研究入选国基青年科学基金项目。据悉,紫杉醇是一种常见的化疗药物,广泛应用于各种癌症。在治疗前期紫杉醇的治疗效果较好,但是在后期会产生耐药性。经过实验,庄满娇发现,紫杉醇产生耐药性与微管蛋白β3呈正相关性,进而导致治疗效果下降,后续还需要继续做实验验证。

庄满娇介绍,该项目的应用前景主要是作为诊断依据。若验证成功,未来判断患者是否在化疗后产生耐药性,不需要进行开放性手术,通过验血即可。此外,针对微管蛋白β3中3eccDNA表达的增高,后续可以探寻方法干扰其高表达,使得耐药性降低。

治疗癌症是一项难攻克的生命课题。由于癌症发病率、死亡率高,投入治疗癌症研究的学者众多。在这样的热门领域中想要做出创新,做得精准,获得项目资助,对于学者而言就是挑战。

自2020年以来,庄满娇依次获得粤莞联合基金青年基金项目、地区培育项目、国基青年科学基金项目。两年的快速成长,让她深深的感受到,东莞的科研沃土给她个人带来的锐变。

庄满娇告诉记者,东莞在发展科学基础研究上是下了功夫的,不仅有充沛的扶持资金,同时扶持的项目也很多。

“做研究非常耗费资金。”庄满娇说,“例如10微升抗体要四五千元,同时抗体的种类很多,需要按照需求更换。一瓶500毫升进口血清要四五千元,经常做细胞实验,一两个月就要购置新的血清。没有资金支持,很多实验无法开展。”

另外,松山湖集聚大量科研平台,如东莞理工学院、散裂中子源、松山湖材料实验室……为学术交流、资源共享搭建良好的地利优势。广东医科大学(东莞校区)经常邀请松山湖的科研人员来开办讲座。

“科研人员很看重一座城市的科研平台。”庄满娇表示,东莞要成为科技与科创的发源地,能够吸引人才、留住人才,诞生重大成果,就需要搭建一个完善的科研平台,有资金、实验室、器材、交流对象等完善的配套,才能更深入地发展。

东莞市科技局相关负责人介绍,近年来,东莞以松山湖科学城建设为契机,加快引进高层次源头创新人才。截至2021年底,东莞共有各类人才平台1321个,包括院士工作站3个,博士、博士后工作平台116个,重点实验室、工程技术中心903个,集聚基础研究人才近万人,其中高端人才1187人,包括国家级143人,省级223人。

依托基础研究重大平台,以战略科学家团队、粤莞联合基金等项目为牵引,东莞开启了系统的成建制地引进高水平人才团队的模式。松山湖材料实验室引进和组建前沿科研团队22个,科研人员总计485人;散裂中子源已引进人才272人,目前有400余人常驻东莞工作;东莞理工学院建设各类省级科研平台28个,引进和组建省级科研创新团队11个,引进海内外高层次人才、优秀青年博士(后)等900余人;广东医科大学建有各类省级科研平台8个,各类市厅级科研平台27个,引进海内外高层次人才、优秀青年博士(后)等160余人;今年,东莞拟再认定市重点实验室、工程中心300家以上(已认定158家),将进一步夯实平台基础,加快引才育才速度。

加大扶持

推动源头创新成果转移转化

东莞市科技局相关负责人介绍,除了校地合作、引育人才,东莞还通过设立粤莞联合基金和开放课题基金,加快推动基础和应用基础研究科研成果转移转化,让源头创新成果引领东莞产业发展。

2019年,东莞联合省科技厅和省基金委设立5年2亿元规模的粤莞联合基金,2021年将基金总资金规模扩大到2.6亿元,即从2021至2023年,省市区(松山湖高新区)每年联合投入6000万元支持基础与应用基础研究。目前,已实施的2019—2021年三批次项目,共立项支持东莞29家单位479个项目,资助金额共约1.13亿元,培养了一大批本土基础研究人员,其中66位科研人员承担了国家自然科学基金项目,占东莞近2年国基项目的38.4%;2022年度粤莞联合基金计划支持183项,已受理911份项目申报,正在评审中。

作为东莞参与的省级科技计划项目,粤莞联合基金是唯一主要支持东莞基础与应用基础研究的省级项目,基金的实施有效推动了市内外企事业单位,围绕松山湖科学城建设和东莞经济社会高质量发展,组织科研人员投身基础与应用基础研究。目前,东莞省基金依托单位从2018年的33家发展到2022年的80家,其中科技领军企业26家。各依托单位积极参与基础研究,先后申报了2400余项粤莞联合基金项目。其中松山湖功能区获粤莞联合基金项目立项417项、9150万元,占全市比重均超八成。承担项目和获资助金额最多的4个单位全部在松山湖。其中,东莞理工学院获立项194项、3150万元,松山湖材料实验室获立项59项、1730万元,广东医科大学(东莞校区)获立项51项、1410万元,散裂中子源科学中心获立项34项、1270万元,有效支撑了松山湖科学城建设。

另外,东莞还依托松山湖材料实验室和散裂中子源科学中心设立了2个开放课题基金。松山湖材料实验室于2021年设立开放课题基金以来,大力资助与实验室研究方向有关且具有重要科学意义的研究项目,首年便收到全国181家高校和科研单位的436项课题申请,最终确定立项课题34项,资助总经费450万元。散裂中子源科学中心在松山湖管委会的支持下,结合粤港澳联合实验室工作,设立开放课题基金,重点支持国内高校、科研院所和企业开展中子散裂技术应用研究和产业化应用,该基金将于近期举行签约仪式并组织项目申报。

东莞一方面加大资金扶持力度,另一方面,加快推动基础和应用基础研究科研成果转移转化。

东莞推进松山湖材料实验创新样板工厂建设,打造科技成果进行小试、中试孵化的物理载体和服务平台,重点围绕实验室的产业技术研究与产业转化,培育有发展潜力的新材料高科技企业。截至2022年8月,实验室分4批从国内外知名高校、科研院所及高新技术企业引进了25个优质项目,项目团队发起成立产业化公司39家,注册资本3.15亿元,申请专利697项,已授权193项。2021年,产业化公司销售合同额突破2亿,比2020年翻两番;融资额为2.2亿元。

东莞还协同中科院高能所、散裂中子源、市人民医院、东阳光药业等单位,加快建设硼中子俘获治疗装置(BNCT),着力打通基础研究—技术研究—转化应用—产业发展的重大科技成果转化产业化链条,逐步构建具有东莞特色的精准医疗产业生态。推动韩德民院士与广东医科大学共建松山湖健康医疗大数据工程中心,联动市人民医院、妇幼保健院、猎声科技等对接工程中心开展临床实验和产业应用,促进全市健康医疗产业的发展。

立足“双万”新起点,制造名城东莞发力源头创新,开启高质量发展新篇章。

创新案例

广东医科大学干细胞与再生组织工程重点实验室主任吴洪福:

以科研推动产业模式提档升级

位于普通教学楼之内的广东医科大学干细胞与再生组织工程重点实验室(下称“干细胞重点实验室”),近年来诞生了5项国家自然科学基金项目,这些项目针对干细胞与神经损伤修复、干细胞与衰老研究等课题,在科学研究和产业转化两方面均取得长足发展。

走进干细胞重点实验室,一张张青春的面孔映入眼帘。干细胞重点实验室主任吴洪福介绍,实验室内30-40年龄段的青年博士占比高达70%,这群人干事创业有活力,正摩拳擦掌,欲在松山湖干出一番事业。

进入“双万”时代的东莞,原有的资源、人力驱动发展模式难以为继,科技造富和消费升级成为新一轮发展的重要驱动力。朝着这一方面,干细胞重点实验室迈出坚定的步伐。

“目前实验室做的有两类项目,一种是接地气,做一些有开发价值的干细胞衍生产物,用于疾病治疗和药物开发;另一种是往深里挖,对干细胞作用的分子机制做深入研究,为产品转化提供理论支持。”吴洪福说。

在“接地气”和“深里挖”思维的指导下,干细胞重点实验室积极承接有产业转化价值的项目,比如:以干细胞治疗关节软骨损伤的项目正在积极推进,以期拿到国家备案。

过去五年,东莞申报国家自然科学基金的项目,数量和经费翻了两番,吴洪福认为,实验室在这一迅猛的发展势头之中占到一席之地,离不开东莞这片科创热土的滋养。

“东莞拥有种类齐备的产业,近年来又将生物医药作为战略性新兴产业来培育,建立起科学发展链条。值得一提的是,东莞注重科研成果向产业应用转化,力争让每一位人才在科创体系中找到位置、有收获感,这是东莞科创高速发展的重要原因之一。”吴洪福表示。

专家建议

东莞市人民医院副院长区彩文:

生物医药科研和产业要有国际化视野

基础研究是科技创新的源泉,基础研究领域的每一次重大突破都会催生一系列新技术、新发明,带动新产业崛起。区彩文表示,东莞发展生物医药领域的基础研究,未来需要更加紧密地推进。要重视本土医学院的培育和发展,打造东莞的临床医学院,从源头开始将生物医药发展链条打通。政府、学校可以从本科阶段就开始注重人才培养,对未来生物医药的发展提供人才保障。

政策对生物医药产业发展有非常重要的杠杆作用。区彩文表示,政策支持对生物医药产业吸引人才、发展企业、营造好的投资环境发挥着重要作用。当下生物医药产业竞争激烈,许多优秀的科学家更愿意选择在长三角发展。目前,长三角已经形成了较为完备的生物医药产业生态环境,具有广阔的国际性视野,其各种资源配置有独到之处,吸引人才的手段形成了马太效应。

“此外,生物医药产业的发展还需要具备更加开阔的眼界和格局。加强对外交流,聚焦国际前沿,培养海外视野,坚持走出去和引进来。”区彩文说,“高校和企业要密切配合,项目落地需要多方合作,引进高校院所的力量来深化产学研合作,加强与国际知名院所机构的合作,提升企业核心竞争力。”

【记者】吴擒虎 唐卓

【实习生】郑家琪