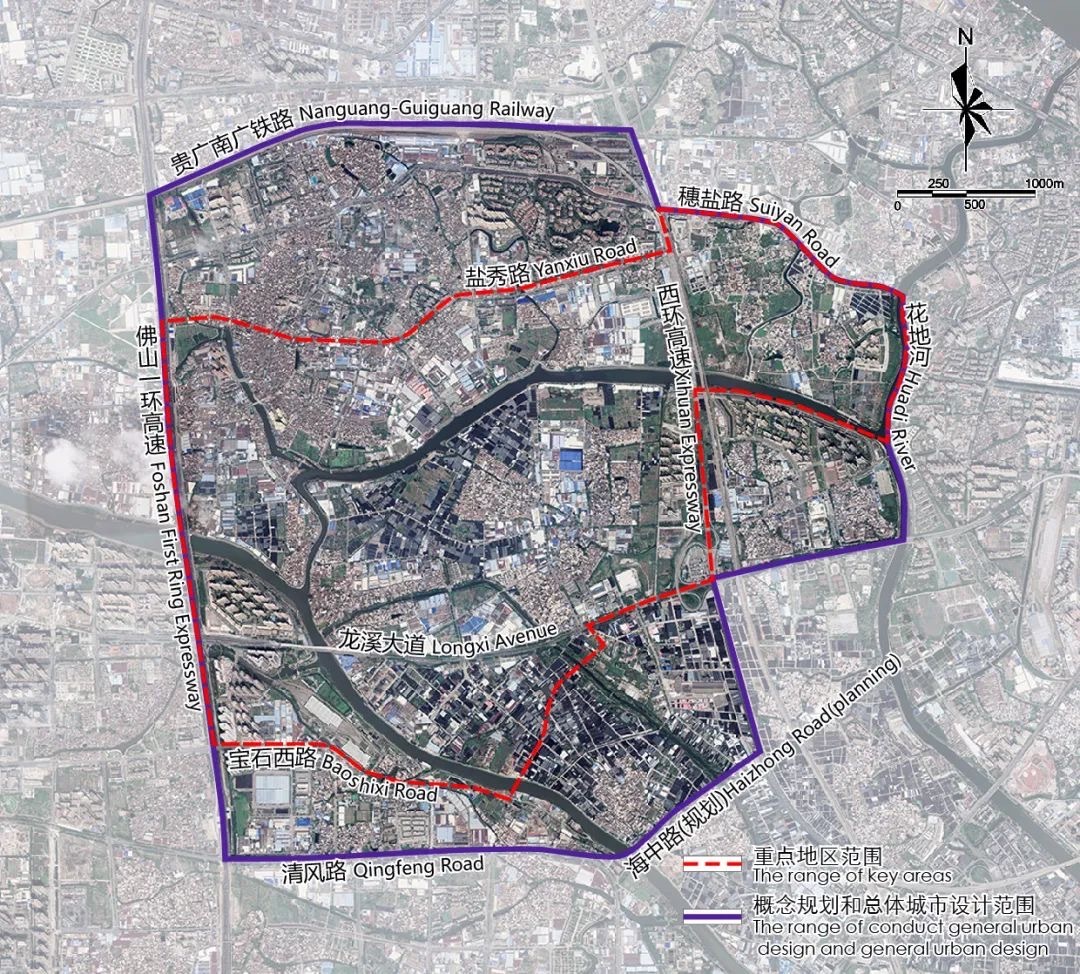

4月27日,广佛湾概念规划和城市设计国际咨询发布会举行,标志着国际咨询拉开序幕。广佛湾面积约23平方公里,位于广州荔湾和佛山南海交界地区,以广佛河为界,南侧为荔湾海龙围、北侧为南海大沥。在粤港澳大湾区和广佛同城建设背景下,该地区有望从“两市的边缘”走向“同城的核心”,打造成为“产、城、景、人、文”和谐共融的示范区。此次国际咨询正是希望借脑国内外设计团队力量,加快交界片区城市设计规划。

广佛湾规划范围示意图。资料图片

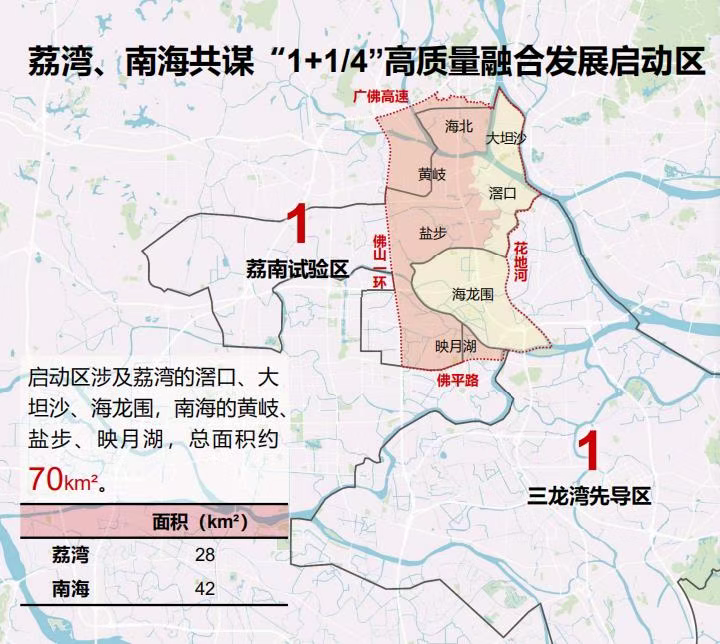

早在2020年9月,荔湾和南海两区共同举办“广佛新城•科创智谷——广佛融合示范区规划”研讨会,并签订合作备忘录,提出在广佛“1+4”高质量融合发展试验区基础上,积极开展深化合作,在两地接壤的边界咬合地区划定70平方公里范围共建广佛新城。而两区政府共同选择广佛湾地区组织开展“广佛湾概念规划和城市设计国际咨询”,正是希望高站位、高品质、高标准地打造广佛新城的标杆,是两区加快广佛新城融合发展再深化的重要体现。

广佛新城范围示意图。资料图片

作为城市规划与区域合作领域的专家,华南理工大学建筑学院教授、博士生导师袁奇峰长期研究广佛同城的发展。“广佛湾的规划和推进将重塑广佛都市圈的新格局。”他在接受采访时表示,此次两区政府共同组织开展广佛湾国际咨询,是广佛同城化进程中的重要历史时刻。

按照“三心一体”构筑“广佛之心、湾区极点”的战略,广佛新城是连接广州白鹅潭CBD、佛山三龙湾和南海千灯湖金融高新区“三心”的重要枢纽地区。上述三大区域共同形成的“广佛之心”,正是广佛新城所覆盖的区域,从能级上看将有望媲美珠江新城。

■以下为对话袁奇峰整理:

问:当前,广佛湾规划、推进面临哪些重要机遇?广州荔湾、佛山南海为何选择在此时联手?

答:2018年以后,广佛同城在协同规划上有了更深入的发展。可以看到,如广州地铁28号线计划向佛山延伸等系列新的增量开始集中爆发。同时,粤港澳大湾区推进提速,广佛两座万亿级GDP同城组合更需深化抱团发展,形成合力才能赢得更多的发展机遇。

而目前,海龙围、黄岐盐步拥有东西向的通道,但基本处于饱和状态,比如龙溪大道、穗盐路、广佛路等,但南北向的通道基本没有建起来。这一东西顺畅、南北不通的局面,是需要两市合作共同完善的。

另一方面,从广佛新城周边三大发展片区环境来看,目前白鹅潭处于加速规划阶段,千灯湖已形成一定的发展基础,三龙湾也在加快深化建设。这对于处于枢纽地带的广佛新城来说,是一个重要的发展契机,更需要加快路网完善,由此带动更多资源集聚。

按照“三心一体”构筑“广佛之心、湾区极点”的战略,广佛新城是连接广州白鹅潭CBD、佛山三龙湾和南海千灯湖金融高新区“三心”的重要枢纽地区。上述三大区域共同形成的“广佛之心”,正是广佛新城所覆盖的区域,从能级上看将有望媲美珠江新城。这也为两地合作带来更大的想象空间。

广佛湾区位示意图。南海区自然资源局供图

问:广佛湾的规划设计,对于广佛同城来说有怎样的意义?

答:2008年,广佛同城正式拉开帷幕,十多年来,两市在多个领域上取得良好的合作成效。如今,广州市荔湾区和佛山市南海区共同携手,高水平打造广佛湾,标志着广佛高质量融合发展从“市级共建”走向“区级共融”,荔湾南海从“跨界”走向“无界”。

从加快荔湾、南海两区发展的角度看,广佛湾的规划设计,也是破局现有痛点的关键一招。比如,两市、两区可加快联动,在共同建设基础设施、创新协调体制等方面加快探索。以两区深化合作为突破口,广佛同城将迎来更大的想象空间,也期待会有更多体制机制的创新出现,实现从共谋、共建到共享。

问:此次广佛完国际咨询,设计团队为何需要有针对性地选择三个重点区域进行研究设计?

答:实际上,此次国际咨询是针对广佛湾整个片区开展总体设计,但同时设计团队需要有3个较为侧重的表达区域。这3个点完全由设计团队自选,而我们认为最重要的区域还是在广佛河附近。

为什么叫广佛湾?因为这个区域是从佛山水道,到广佛河,再延伸到花地河。其实广佛河也是花地河的一部分。因此在命名上,我们也从广佛河出发进行延伸,定名为“广佛湾”。广佛湾的协作,可以说是大沥盐步的时尚产业与广州海龙围科创想象力之间的协作。沿着广佛河,设计团队可自选三个重点表达的区域,我们希望通过这样的城市规划设计,寻找区域发展的爆点。

同时,大赛在评委机构邀请方面,不仅广州、南海双方都有代表参与,还将共同邀请专家参与评审。

问:目前,广佛湾内各区域发展进度不一,如何加快规划建设力度?接下来重点将在哪些领域进行突破?

答:广佛湾国际咨询、规划设计是属于战略设计。这种规划本身的意义在于形成共识,构筑共同行动的基础,再去寻找一些共同行动的项目,通过一段时间的努力来实现。接下来,广佛湾将通过城市设计,来探讨包括道路的互联互通、生态的共建,还有公共服务设施的共建和共享,体制机制的创新等。如何从原来的基础设施一体化,走向生活的同城,这是下一步要去探索的。

【撰文】李欣 肖莎莎 何欢