重大考古发现!

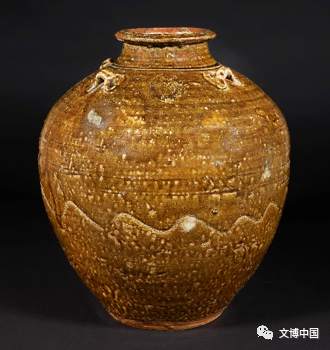

世界级沉船“南海I号”部分酱釉罐等器类产自里水镇文头岭窑。

宋代南海陶器漂洋过海。这一考古发现为讲述“海上丝绸之路”提供了有力史证。

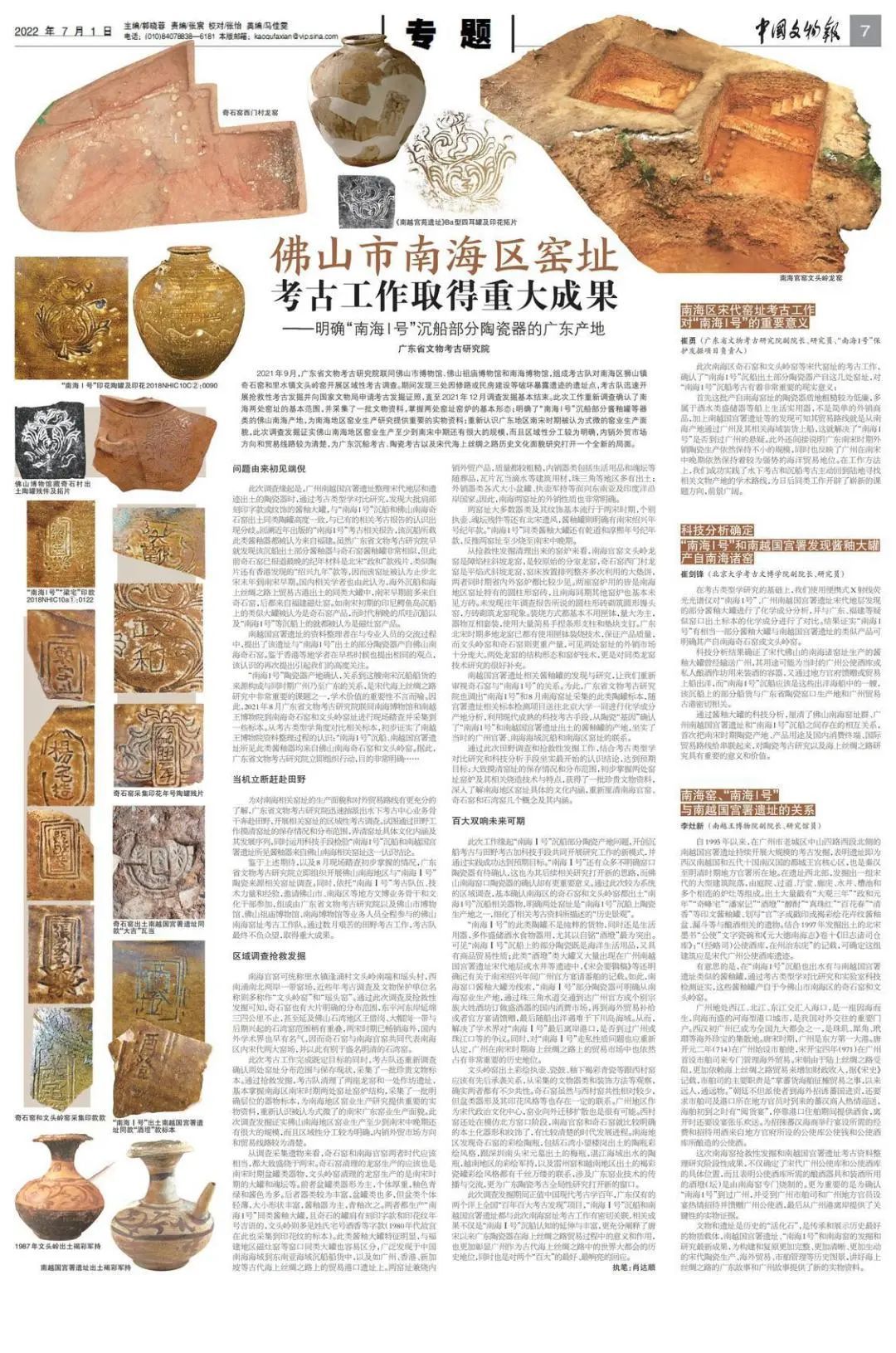

7月1日,《中国文物报》整版报道佛山市南海区狮山镇奇石窑和里水镇文头岭窑考古成果,明确了“南海I号”沉船部分酱釉罐等器类产自里水。这一成果为南海地区窑业生产研究提供重要的实物资料,有助于重新认识广东地区南宋时期被认为式微的窑业生产面貌。

“南海I号”简介

“南海I号”是1987年发现于我国广东省台山、阳江交界海域的南宋早期商船,是迄今为止世界上发现的海上沉船中年代最早、船体最大、保存最完整的远洋贸易商船,为复原海上丝绸之路的历史、陶瓷史等提供极为难得的实物资料。“南海I号”以其承载的丰富历史文化信息,成为中国古代海上丝绸之路的标志性发现,是世界历史文化遗产宝库中璀璨的明珠。

▲2019年船货清理完成再后期处理去掉支护沉箱和船体的钢梁、钢管后的正摄影像。图片来源:国家文物局

此次考古工作由广东省文物考古研究院联同佛山市博物馆、佛山祖庙博物馆和南海博物馆组成的考古队的完成,通过调查发掘

证实佛山南海地区窑业生产至少到南宋中期还有很大的规模,而且区域性分工较为明确,内销外贸市场方向和贸易线路较为清楚,为广东沉船考古、陶瓷考古以及宋代海上丝绸之路历史文化面貌研究打开一个全新的局面。

▲南海官窑文头岭龙窑和奇石窑西门村龙窑。

此前,广州南越国宫署遗址整理宋代地层和遗迹出土的陶瓷器时,通过考古类型学对比研究,发现大批肩部刻印字款或纹饰的酱釉大罐,与“南海I号”沉船和佛山南海奇石窑出土同类陶罐高度一致,与已有的相关考古报告的认识出现分歧。

▲奇石窑采集印花年号陶罐残片。

▲“南海I号”出土南越国宫署遗。

▲“南海I号”印花陶罐。

近年出版的“南海I号”考古相关报告中,该沉船所载此类酱釉器都被认为来自福建。虽然广东省文物考古研究院早就发现该沉船出土部分酱釉器与奇石窑酱釉罐非常相似,但此前奇石窑已报道最晚的纪年材料是北宋“政和”款残片,类似陶片还有香港发现的“绍兴九年”款等,因而该窑址被认为止步北宋末年到南宋早期。

“南海I号”陶瓷器产地的确认,关系到这艘南宋沉船船货的来源构成与同时期广州乃至广东的关系,是宋代海上丝绸之路研究中非常重要的课题之一,学术价值的重要性不言而喻。

2021年9月,广东省文物考古研究院联同佛山市博物馆、佛山祖庙博物馆和南海博物馆,组成考古队对南海区狮山镇奇石窑和里水镇文头岭窑开展区域性考古调查。同时运用科技手段检验“南海I号”沉船和南越国宫署遗址所见酱釉器,确认了沉船部分酱釉罐等器类来自佛山南海相关窑址这一认识结论。

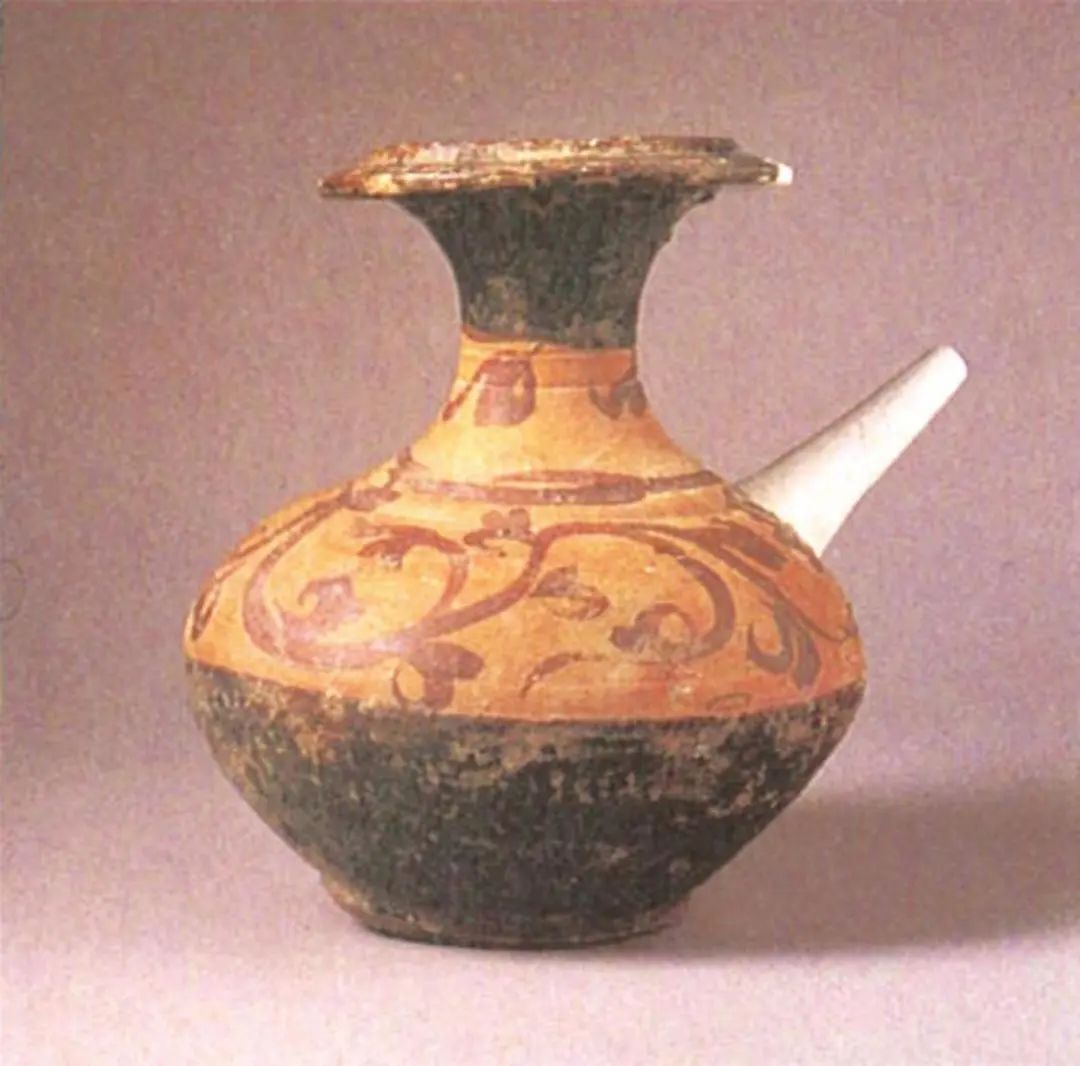

▲1987年文头岭出土褐彩军持。

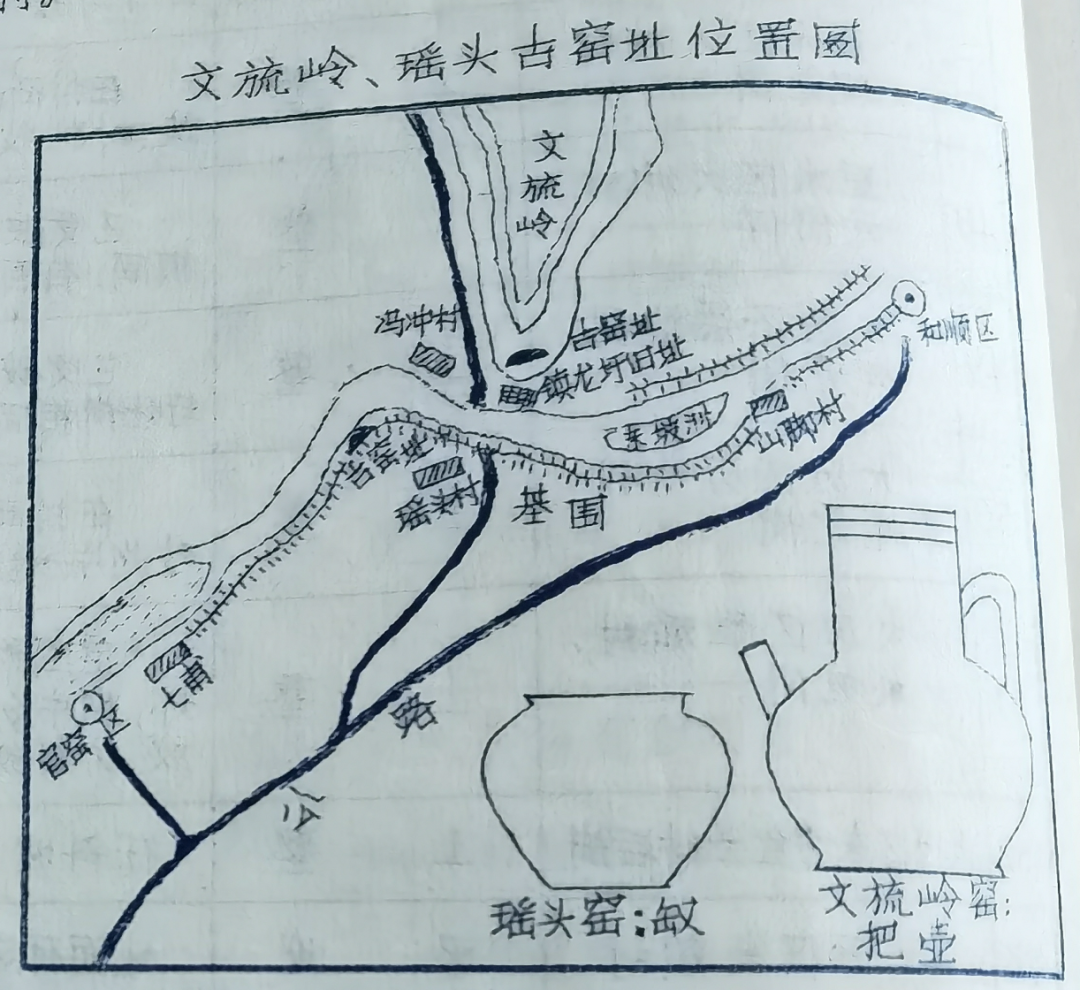

南海官窑包括里水镇逢涌村文头岭南端和瑶头村,西南涌南北两岸一带窑场,近些年考古调查及文物保护单位名称则多称作“文头岭窑”和“瑶头窑”。

“文头岭窑”和“瑶头窑”简介

文头岭古窑位于和顺文头岭南段山坡上,东段面积达280平方米,西段面积200平方米,厚1-3米、最厚达5米的陶瓷片堆积层。遗址堆积物丰富,有胎质灰白细腻,火候高、画黑花、花款苍劲有力、釉色圆润、器形规矩的盆、碗、壶、罐、杯等器物的瓷片;有圆柱窑砖、方块窑砖、重叠垫烧的坭块。据广东省博物馆鉴定该遗址属五代窑址。

瑶头古窑遗址位于瑶头上张村北侧官窑水道右岸土墩上,与文头岭隔水相望,是与文头岭古窑遗址同时代的古窑址。遗物分布范围面积480平方米。从岸边可以看到堆积层剖面,厚1米,其中有火烧土及圆柱体窑砖和破烂的陶碗、陶罐、陶壶等,又有明显重叠倒置的大盆。

▲文头岭、瑶头古窑址位置图。

通过此次调查及抢救性发掘可知,奇石窑也有大片明确的分布范围,东平河东岸延绵三四公里不止,甚至延及佛山石湾地区王借岗、大帽岗一带,与后期兴起的石湾窑范围稍有重叠,两宋时期已畅销海外,国内外学术界也早有名气,因而奇石窑与南海官窑共同代表南海区内宋代两大窑场,并以此有别于盛名明清的石湾窑。

▲“南海I号”印花陶罐。

此次考古成果的发布,印证了里水深厚的历史文化底蕴,期待更多考古新发现!

【来源】中国文物报 广东文物考古 南方日报 和顺镇志