今年冬至时间:2020年12月21日

庚子年农历十一月初七 星期一

夏尽秋分日,春生冬至时

阴极之至,阳气始生

日南至,日短之至

日影长之至

故曰“冬至”

冬至

又称日短至、冬节、拜冬等

兼具自然与人文两大内涵

既是二十四节气中一个重要的节气

也是中国民间的传统节日

焦冬湿年,禾谷满田

——出自《耕读》东莞方言节气农谚冬至篇

冬至是四时八节之一

被视为冬季的大节日

在古代民间有“冬至大如年”的讲法

因而古人也称

冬至为“亚岁”或“小年”

千百年来的农耕社会里

忙碌了一年的人们

从这天开始休养生息

并衍生出丰富的节日活动和民俗之乐

在中国南方沿海部分地区

有冬至祭祖、宴饮的习俗

在中国北方地区

年年冬至吃饺子

12月19日

东莞市文化馆举办了

2020年文化年历“时令东莞”系列活动之

“情暖冬至,幸福莞邑”南北习俗交流体验日

包饺子、包汤圆比赛

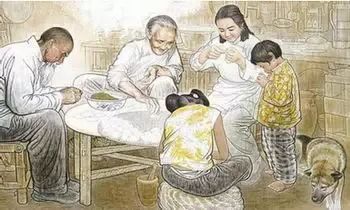

不少家庭全家人齐齐上阵

来一场南北吃货技能大比拼

共享温馨的亲子时光

过了一个与众不同的冬至

时值冬至,隆冬已至。在东莞,人们将冬至称为“做冬”,素有“做冬大过年”之说。每年冬至前后,那必定是家家户户忙碌起来准备节令美食,在外奔波的家人都会赶回家团聚。今天,小莞家带大家一起去了解一下东莞人“做冬”会有哪些习俗呢?

东莞“做冬”很隆重,冬至这天一家人必须齐齐整整一起吃饭。《东莞县志》有载:“俗最重祭,清明……及冬至则庙祭,即僻荒村亦有祖厅昭祀。”时至今日,东莞很多镇街,都保留了冬至合家团聚的传统,在外的游子会在冬至日返乡与家人团聚、祭祖,备三牲酒茗、各式粉果进行。

出嫁女回娘家“拜冬”。东莞“拜冬”是指已出嫁的女儿在冬至日,带上“冬团”、糕点、水果、猪肉、家禽等,携夫带子回娘家探望父母,相聚一堂过冬至,其寓意有始有终,“从年头行到年尾”的吉祥之意。

男的要理发,女的要洗头。在东莞水乡片的部分镇街还有个习俗,就是冬至前要理发。东莞本地有句顺口溜:“担冬担矮小,担年担富贵”。意思是,如果头发没有修理,就“担”着头发(即“顶着头发”)过冬的话,就不会长高,会变得矮小。如果“担”着头发过年,就能富贵。所以也有了以前东莞人从冬至过后都不理发,到过了正月才去剃头的说法。

此外,还有东莞“做冬”有四宝:冬团、咸丸、红薯糖水和萝卜粄(bǎn)。冬团以糯米粉包成团,饱含东莞人民对生活“团圆美满”的良好祝愿。而东莞咸丸则是用糯米粉随意捏成团,不加馅。汤一般用虾米、腊肉、鸡等熬成,还有少量的青菜,汤汁味道鲜美,寓意丰收富足、家庭和睦。

而在东莞的客家一带,如清溪、凤岗、塘厦等过冬至,每户人家都会用糯米和萝卜丝做成萝卜粄。萝卜粄是最具客家风味的冬至食品,在客家人的餐桌上必不可少。各地制作的萝卜粄形状虽多种多样,但东莞的客家人却只"钟情"于圆形,意寓"团团圆圆、幸福美满"。

东莞沿海镇区一带,如虎门、长安、沙田人等会吃红薯鸡蛋糖水,红薯寓意鸿运,渐成习俗。

入冬食糯米暖胃寒。在往时,冬至到,东莞家家必做冬团。随着时代的发展,现在会做“冬团”的人越来越少,但在不少人的家里,“冬团”仍是过冬至的必备食品。小莞家特意找到省级非物质文化遗产项目代表性传承人庾美莲学习制作冬团。

来到莲姐家的时候,只见莲姐正在忙碌做着冬团。莲姐说,每年冬至前后都会有不少客人来订做“冬团”,她们一般提前一个月左右便开始做冬团,除了订单外,也有子女送节要用或朋友相托帮忙订做。

做冬团主要是洗豆、蒸豆、磨豆、炒馅、搓粉、揉面、再把馅料塞进糯米粉团中,用蕉叶垫底,然后蒸熟便可食用。“冬团”的制作过程看似简单,但每一道工序必须按照传统手工制作方法进行,且需要一定的技巧,尤其是馅料的制作是非常讲究的。

据莲姐介绍,冬团有甜和咸两种,甜的馅料是爆米花、花生、糖,咸的馅料是眉豆或绿豆、盐和糖。冬团可做成红、白两色,其中红色皮是由苏木煮水染成的,苏木水是一种纯天然无害的染色剂,染出来的“冬团”颜色鲜艳,令人食欲大增。红色的“冬团”是从前老一辈传承下来的,一是象征大红大紫、鸿运当头,二是苏木对人体有很大的好处,可以提高人体免疫力。

制作冬团前要准备上好的糯米粉,将糯米粉和热水搅拌(若制作的是红色冬团,则需要加入苏木水、食用碱水搅拌),用手充分揉搓成团,按扁后沿面皮边捏成薄边面皮,将提前炒好的馅料包裹进粉团中,一手按压馅料,一手慢慢包裹面皮,然后揉搓封口,表面刷花生油,用蕉叶垫底,上锅蒸10分钟左右。

新鲜出炉的“冬团”冒着热气,表面变得光滑、柔润,还散发着蕉叶的淡淡清香。吃起来口感软糯,馅料的咸甜度恰到好处。苏木团经过蒸煮,变成了紫红色,看起来喜庆十足,相当诱人,同时苏木团还具有活血清淤和暖胃的作用。

随着时间的推移,传统的全糯米制作的白色冬团和用苏木制作的红色冬团正在悄然发生着变化,现今除了两种常见的传统冬团外,也推出了多种色彩、不同新口味的冬团,例如艾草冬团、粗粮燕麦冬团、灵芝栗子冬团等,在口味上更加个性化地根据消费者需求可选择甜或咸味冬团,但传统口味的红、白团依然是销售主角。

现在类似的应节小食,已经慢慢淡出主流,但逢年过节莲姐仍然坚持自己动手做各种应节小食。莲姐还经常到非遗课堂上教市民制作冬团,热气腾腾,浓香扑鼻,与家人一起制作品尝,其乐融融,同时让市民零距离接触冬至的传统文化,唤醒人们儿时的记忆,并希望将传统的食物传承下一代,让更多的年轻人去学做这种传统食品。

冬至里的应节食品,满载人们对美好生活的祝愿和期盼。在东莞,最惬意的事情莫过于亲戚好友围在一起,捧着新鲜出炉暖呼呼的冬团,以团圆吃喝的方式来迎接冬至,边品尝边说笑,美味又温馨!

虽然做冬团的人越来越少,但冬团在东莞水乡人的心中,仍旧拥有着神圣的地位。冬团温香软糯,口齿留香的缠绵,就像家人永远的牵挂想念。而冬团的“团”字,则是对冬至最好的解释——团圆!

冬至就要团团圆圆

今日你食冬团了吗?

记得早点翻屋企食饭呀

祝大家冬至快乐!

END

出品:东莞市文化馆

鸣谢:省级非物质文化遗产项目代表性传承人庾美莲、摄影作者钱钧墀

编辑:罗清云、杨展铭、黄国煜、欧尼