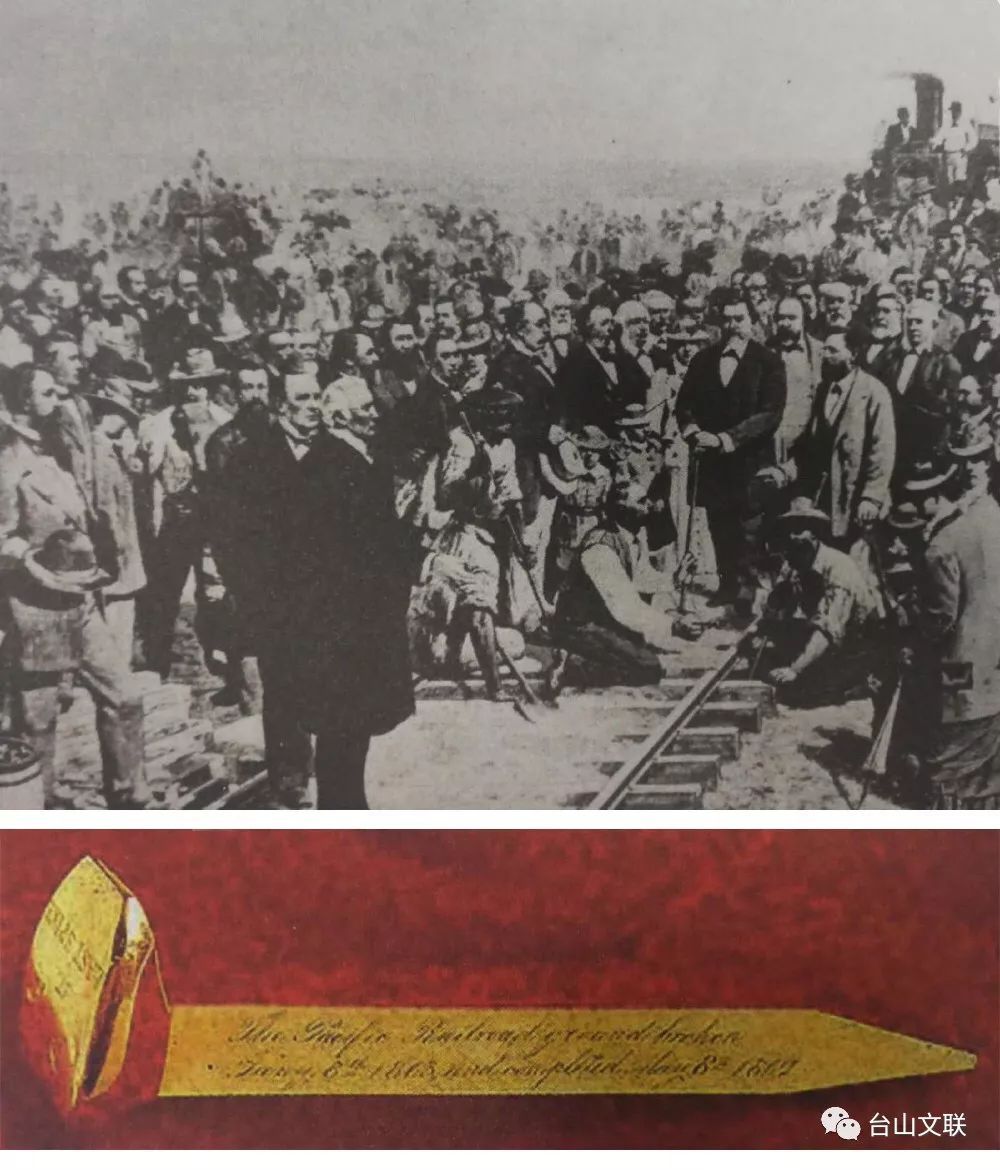

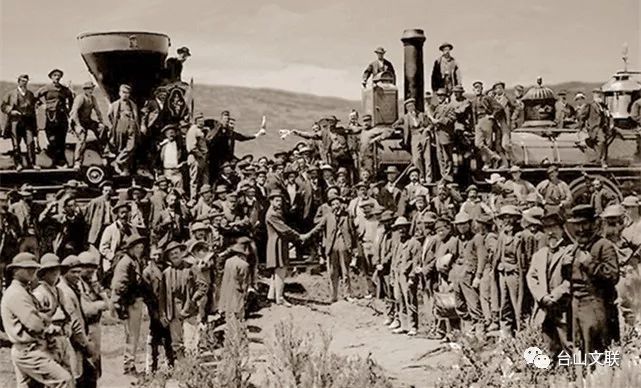

1869年5月10日,一枚金色道钉钉入路轨,正式宣告了被誉为世界铁路史上一大奇迹的横贯北美大陆铁路建成通车。这是美国史上,也是世界史上具有划时代意义的重大事件!而这条铁路的建设与一个半世纪前远涉重洋来到美国的台山先驱们的伟大功绩密不可分。

▲1869年5月10日太平洋铁路会师处的金色道钉,道钉头上写着“最后的道钉”等字。现存于斯坦福大学博物馆

1

台山人为什么要出国?

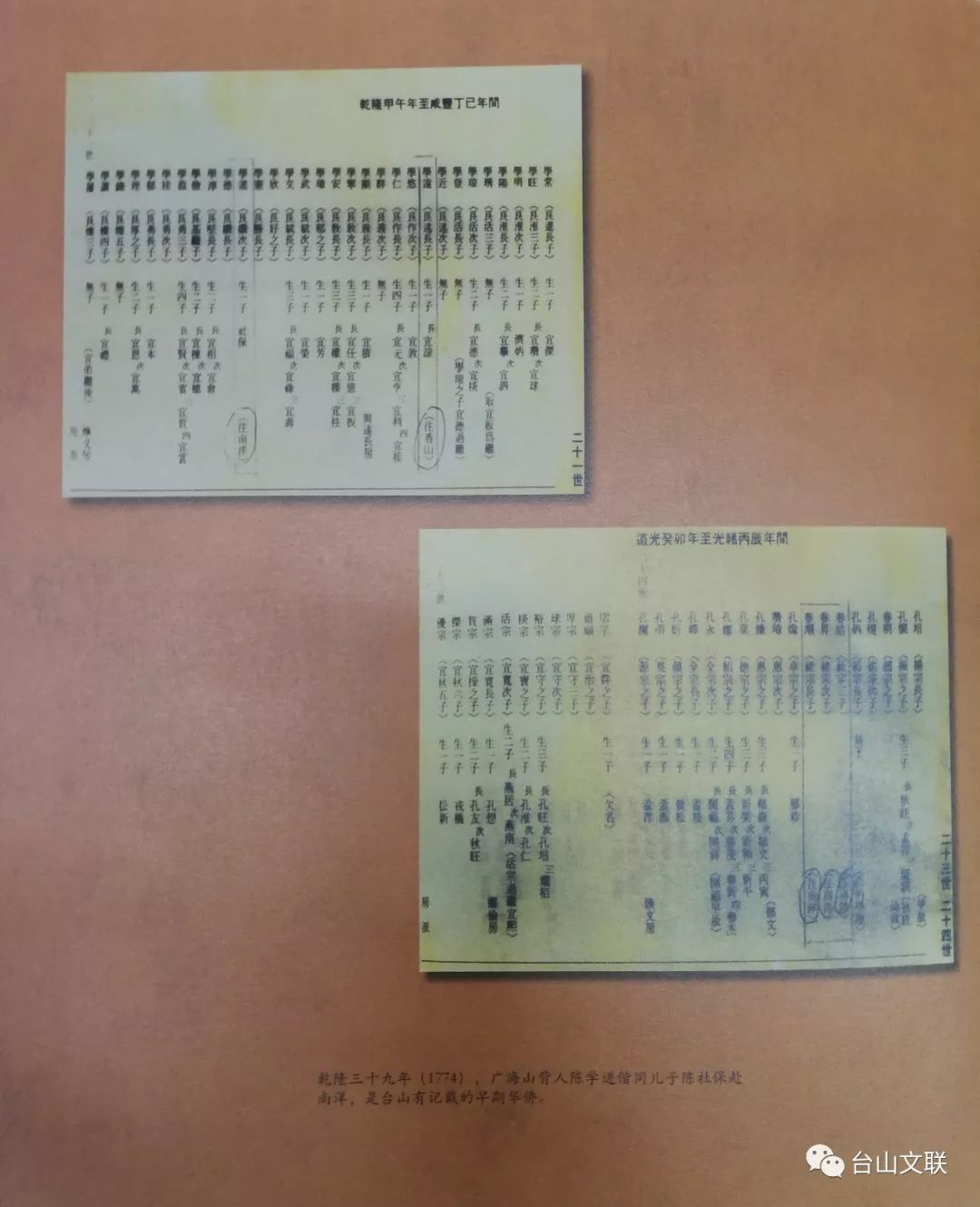

早期台山人也有相传出国的,但真正有史书记载的是《山背乡志》,乾隆三十九年(1774),广海山背乡人陈学进、陈仕保父子赴南洋,他们也是至今在史书上记载最早的华侨。

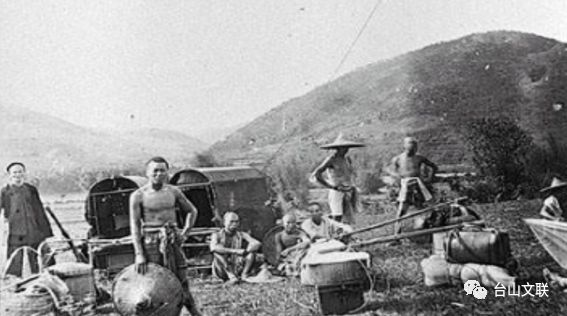

19世纪中叶,台山人乘帆船越过太平洋寻找金山梦。他们乘坐的“三桅大眼船”到美国加利福尼亚旧金山前,在波涛汹涌的太平洋上要漂流两三个月。他们被安置在暗无天日的船舱里,拥挤不堪,人靠人地一排排紧紧码在船舱底下,手脚也难以平放,船上大多无医药设备,缺少淡水,与饥饿、疾病、污浊的空气相伴,死亡率极高。

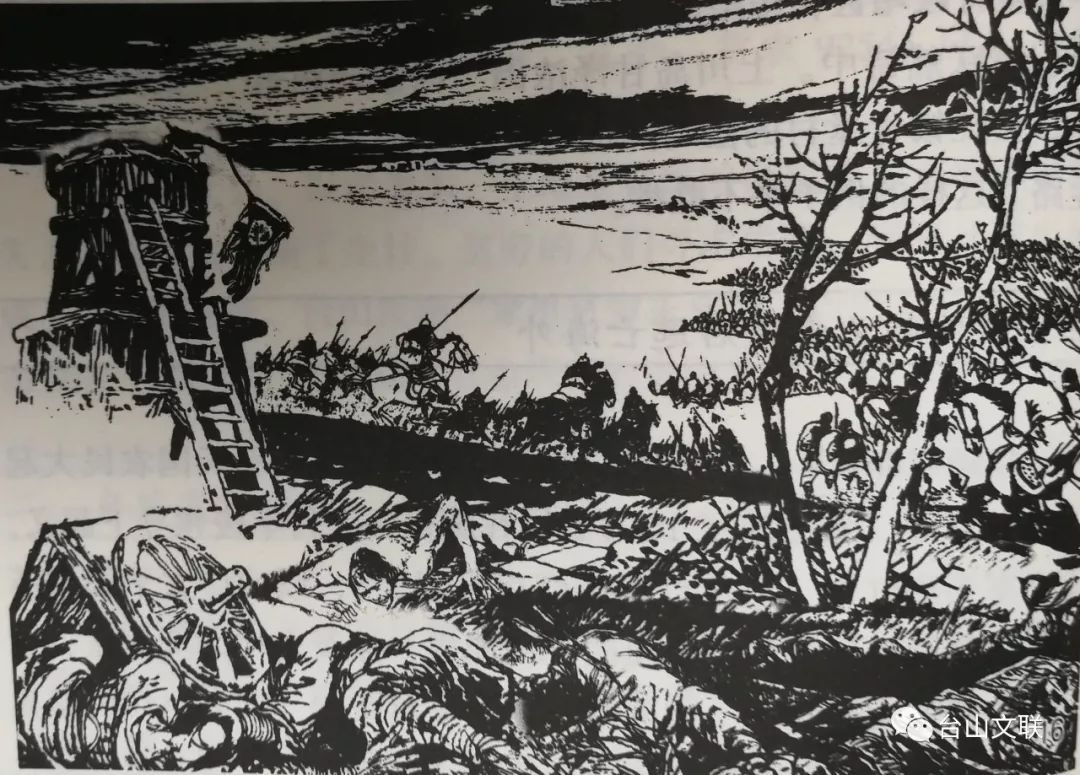

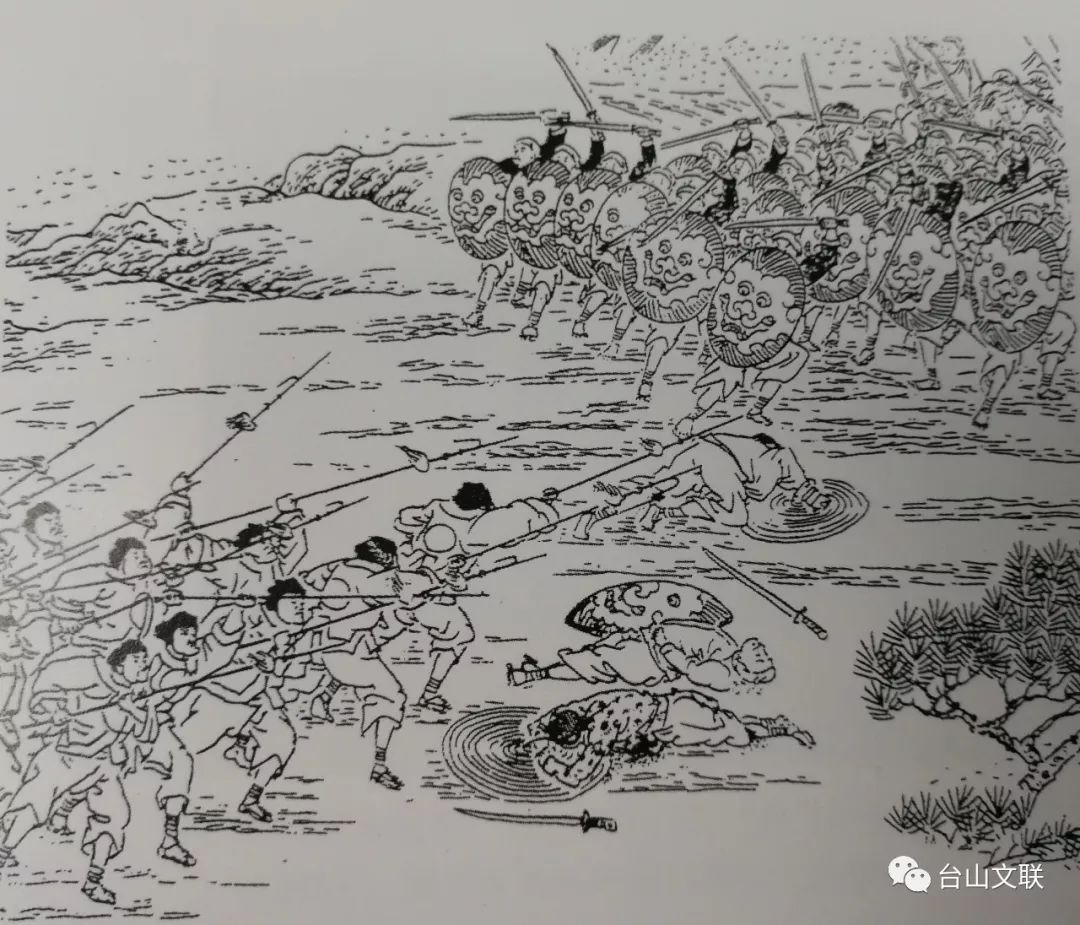

清末发生了惨烈的土客械斗

土客之间本来可以和平相处,但慢慢随着人口增长,因为土地的纠纷越来越多,逐渐变成械斗,后来愈演愈烈。咸丰四年(1854),从鹤山开始,开平、恩平、高明等县土客杂居的乡镇被卷入,互相报复械斗。受其影响,台山赤溪、那扶、深井、四九、冲蒌、三合等地,土民与客家人为争夺土地爆发长达12年的大规模械斗。造成田园荒芜,百业凋敝,死伤无数,有些被俘虏当“猪仔”卖往美洲的种植园。有些为了躲避战乱也逃到海外。械斗事件之后,赤溪从新宁分出,单独设置县管治客民。

清廷迁界移民影响深远

为了防止沿海人民支持反清活动,清廷于康熙元年(1662)和三年(1664)两次下“迁界”令,强迫沿海居民内迁五十里。台山在两次“迁界”中,遭受巨大劫难。全县约三分之二的沿海地区变成荒地,人口锐减。据《海宴乡土志》记载,海宴街原有2300人,取消“迁界”回迁只有23人。人口锐减的主要原因是死亡或者远走他乡,沿海地区一些贫民则利用近海之便,冒死出洋。

不平等条约为招募华工提供了依据

清政府分别在1842年跟英国签订《中英南京条约》和跟美国在1844年签订《中美望厦条约》,两条约赋予英美两国的公司可以到中国招募劳工的权力。特别是1868 年中美的《蒲安臣条约》制定了允许两国民众自由往来,或游历,或贸易,或久居,不得禁碍的条款,这一规定为美国在中国扩大招募华工提供了合法的依据。

天灾加人祸逼上出洋之路

台山南部沿海常有台风、咸潮、海啸的袭击,北部则受干旱的威胁。据《新宁县志》记载,清咸丰元年(1851)至光绪末年(1908),57年间,台山发生大水灾14次、大台风7次、地震5次、旱灾4次、瘟疫4次、饥荒5次,平均每一年多就一次灾害。 自然灾害把生活无着的民众逼上了出洋求生之路。

其次是国内战乱频繁,1850-1864年,清朝爆发了太平天国农民起义。1854年,新会地区发生大规模农民起义,以响应太平天国革命,波及台山北部地区,不少农民参加了起义。太平天国起义失败后,为了避免清政府的追究,纷纷逃亡国外。

海外经济发展对劳动力的极大需求

1840年,欧洲大资本家在南门与加勒比海地区经营殖民庄园,普遍存在人手不足的问题。

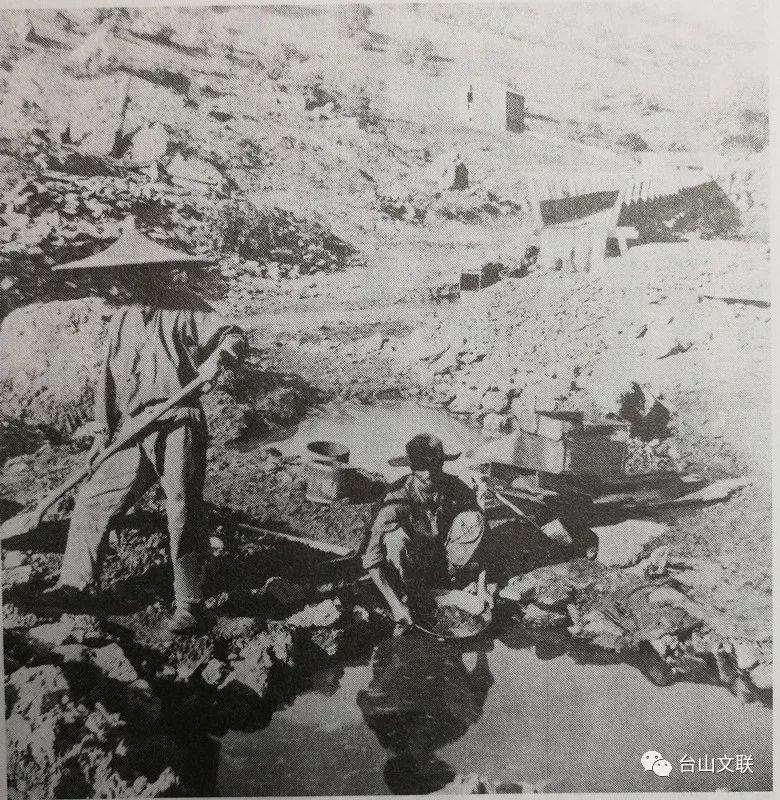

1848年在加利福尼亚的萨克拉门托山谷发现了黄金,引发了全世界的淘金热,其中许多华人至此挖金矿。

1863年,太平洋铁路开始施工,需要大量的劳工,由于旧金山淘金受到白人排挤,许多人失业,于是大量华工被招到修建铁路。

就是这样在国内推力和国外拉力的双重作用下,大批民众纷纷远渡重洋,谋求出路。

2

参与太平洋铁路的修筑

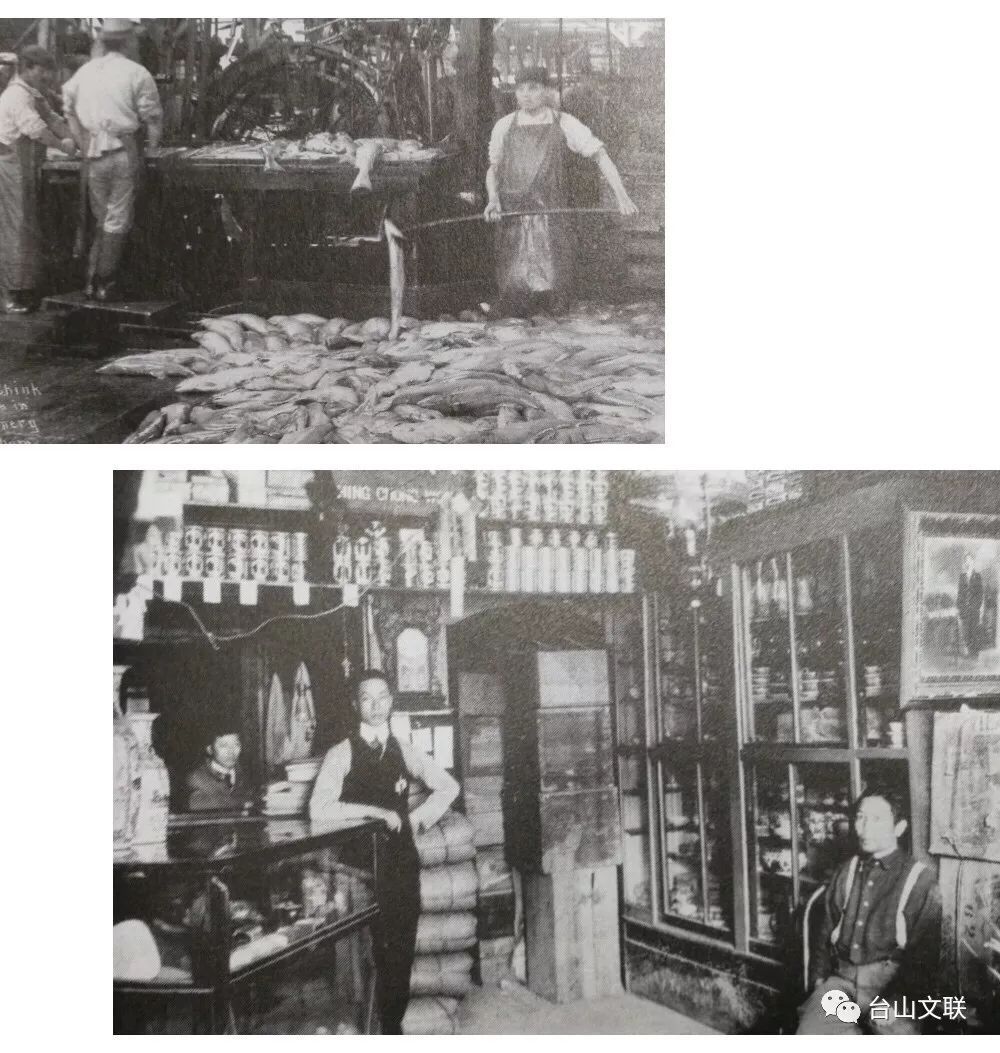

华侨在海外多从事淘金、建铁路、洗衣、种菜、渔业、杂货店、管家、厨师、仆人等职业,铁路修筑是众多职业中的一种,也是最艰辛的一种。

19世纪60年代,美国已经基本迈入了工业大国的行列,但交通问题严重阻碍了发展,在最顺利的情况下,由纽约到旧金山也要走六个月,于是修建一条沟通东西海岸的干线铁路的构想就排上了美国人的日程。1862年,美国总统林肯出台了《太平洋铁路法案》,给铁路拨出了大量的土地和财政资金。1863年,太平洋铁路开始施工。

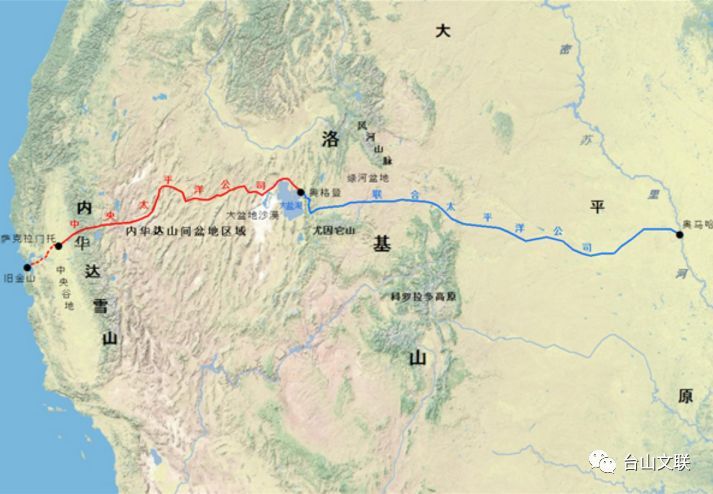

这条铁路被分给了三家公司,其中长达三千公里的主体部分的建设,由当时铁路界的两家大公司——中央太平洋铁路公司和联合太平洋铁路公司来分担。联合太平洋公司从东侧开始,向西修筑铁路;中央太平洋公司往东修筑铁路。最初预计14年后,双方汇合的地点是在太浩湖附近。

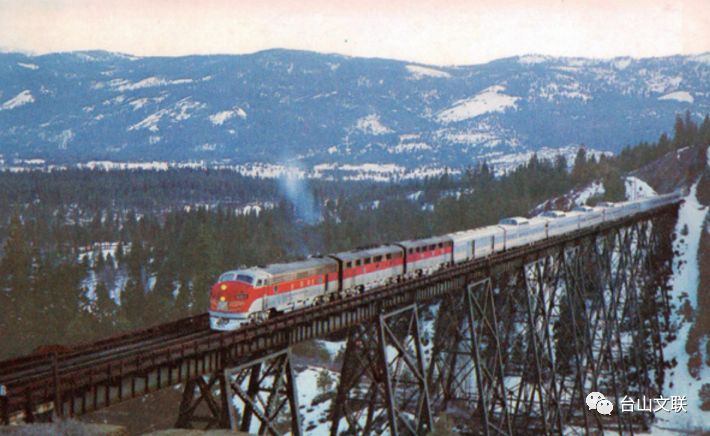

按照这个计划,中央太平洋公司实际上只修筑了六百多公里的铁路,而联合太平洋公司的修筑里程多达两千多公里。虽然只有六百多公里,但中央太平洋公司所分得的这段区域,施工的难度最高。途径美国西部的重要山脉内华达雪山的核心区域,不仅悬崖峭壁遍布,而且还终年积雪。

所以中央太平洋公司的进展就很不顺心了。开始的时候中央太平洋公司只雇佣白人,对其它族裔一概拒之门外。然而,由于内华达雪山的地形条件实在是太过恶劣,在很多时候,白人工匠们无法推进。两年过去了,铁路才修出去几十公里,远远落后于最初的最慢计划。

眼看公司快要倒闭,修建横贯大陆的铁路这项伟大工程也要夭折,这时,四巨头的另外一位,查尔斯·克罗克向斯坦福提出:雇用来自中国的华裔。大量的华工就这样被招聘,他们在悬崖绝壁上开凿隧道、架设桥梁、修筑凌空栈道,使得中央太平洋公司的建设进度。原本只计划在14年内修建600公里铁路的中央太平洋公司,在6年内修筑了超过1100千米的铁路。到工程的后期,中央太平洋公司的所有工人里,华工已经占有八成以上,大部分的华工来自五邑地区,台山人占据很大比例。可以说,如果没有这些华工的努力,没有台山人的努力,美国的这条跨越内华达雪山的铁路是很难按时完工的,更别说提前完成了。

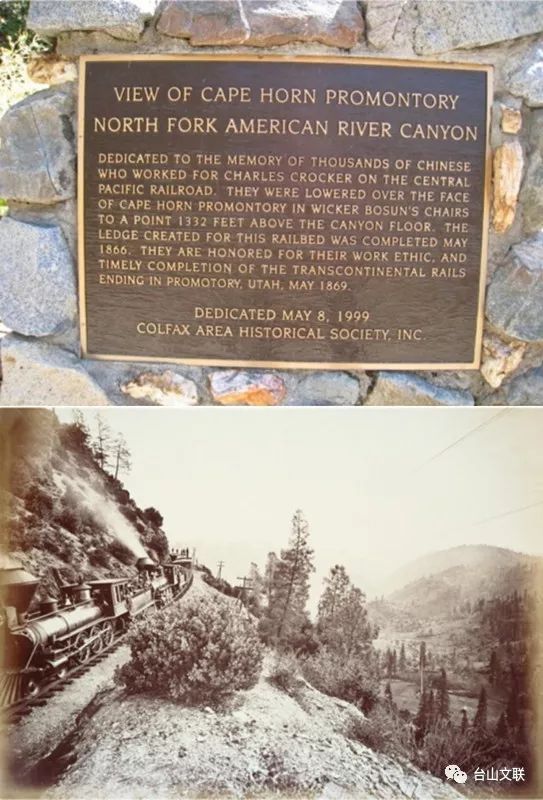

在这一过程中,中央太平洋公司的华工们也付出了惨重的代价。在内华达雪山中最险要的一段,即著名的唐纳隘口以及附近的花岗岩绝壁合恩角一带,几乎平均每铺设一条枕木,都会有一名华工牺牲,单是在合恩角,华工的营地就前后至少三次被雪崩冲毁,至少有300名华工长眠于这座冰冷而坚硬的花岗岩悬崖下。1869年5月10日,横贯东西太平洋铁路全线修筑完成,这比最初的计划提前了将近一半的时间。

随后到来的便是盛大的通车庆典,以及全国范围内的狂欢和大游行。庆功会上的演讲里,主讲人介绍说:这条翻越内华达雪山、堪称奇迹的铁路能够完工,是得益于加州人民血管中流淌的四个伟大民族的血液,包括法国人的勇猛、德国人的睿智与坚定、英国人的不屈不挠、以及爱尔兰人的耿直与真性情。至于真正做出最大贡献的华人,主讲人只字不提。

随着时代的前进,建设北美铁路的无名华工已经受到了越来越客观公正的评价。国家主席习近平于2015年9月出席西雅图美国侨界欢迎招待会,他在讲话中讲述了美国太平洋铁路和华工的故事。“150年前,数以万计的华工漂洋过海来到美国,参与建设这条横跨美国东西部的铁路。他们拿着简陋的工具,在崇山峻岭和绝壁深谷中逢山开路、遇水搭桥,以血肉之躯铺就了通往美国西部的战略大通道,创造了当时的工程奇迹,带动了美国西部大开发,成为旅美侨胞奋斗、进取、奉献精神的一座丰碑。”

参考资料:

《沉默的道钉:建设北美铁路的华工》黄安年 五洲传播出版社 2006年10月

《广东台山华侨史》梅伟强 关泽锋 中国华侨出版社 2010年5月

《开平碉楼与村落的建筑装饰研究》谭金花 中国华侨出版社 2013年9月

《太平洋铁路:华工用汗水和鲜血浇灌的奇迹》叶山 2018年10月

《台山华侨出国历文原因初探》 莫秀萍

撰稿:台山文联,作者:黄春燕

编辑:嘉

监制:尧

运营:台山广播电视台新媒体中心