2018年9月23日,第一列首发高铁从香港西九龙站始发,仅用时14分钟,就到达它进入内地停靠的首站—深圳福田站。

106年前坐火车从香港到深圳则需要70分钟——“2时出发,在偏僻的山中穿行大约1个小时后,便驶过了深圳河的铁桥,3时10分到达深圳火车站……”

这段文字陈列在深圳市博物院,是一位旅人在1912年,乘坐火车从香港到达深圳墟时留下的。文中提及的深圳火车站,是如今位于深圳罗湖的深圳火车站的前身。

看过深圳的高楼林立,再被市民中心炫目的灯光秀冲击。你也许很难想象,仅仅建市40年的深圳,1600年前就已立县;光彩夺目现代化深圳,其实曾是广东最早的红色土壤之一;高楼林立的深圳市区内,其实也有斑驳的古迹。

让我们沿着历史长河顺流而下,探寻属于“老深圳”的痕迹和记忆。

源起:千年前的深圳,得其宝者安

深圳市的前身是宝安县,历史可上溯至六千年前。早在新石器时代中期,宝安地区的原始人类,已进入母系氏族公社的繁盛阶段,而后成为“百越”中的“南越部”。这是宝安县最早的“土著”居民。

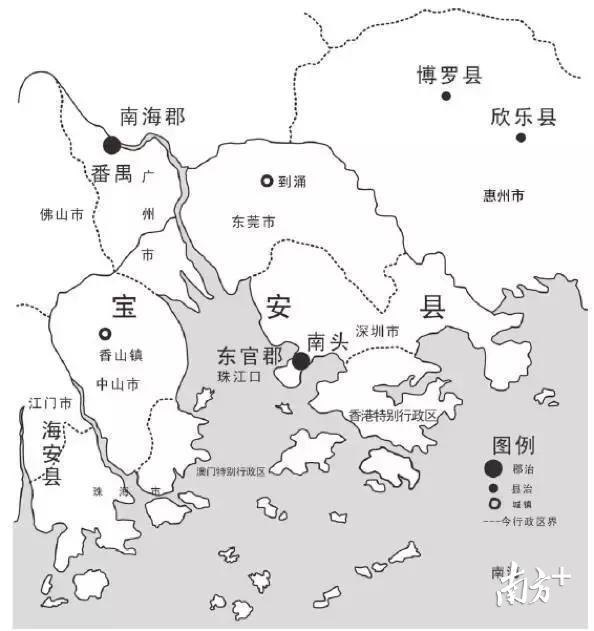

宝安县建县始于东晋咸和六年(331),距今已有1600多年。宝安其名,有古人“得其宝者安”之说。

当时的宝安县辖地,大约包括今深圳、香港、东莞部分、番禺南部、中山市、珠海市、澳门等地区。据史料载,南头城是东官郡和宝安县的行政管理中心,政治地位如同省会广州,经济地位如同今日深圳。

如今,这块古老的土地几经沉浮,再次崛起。深圳经济特区建立后,以“三来一补”为突破口,经济迅速腾飞。

一地不可无一史,修撰地方史志成为深圳迫在眉睫的要务。但是,在深圳这片充满活力的“热土”上,钻进旧纸堆里坐冷板凳,可不是一般人能做到的。1987年8月,50岁的曾观来从宝安中学被调去县志办。他说,4人一室,安坐下来,却未想到,一本《宝安县志》修了十年。

根据曾观来回忆,1990年,宝安县(此处为深圳建市后,恢复建制的宝安县,与历史中的宝安县无直接继承关系)工农业总产值28.2亿元,是1985年4.9亿元的5.7倍,可以被称为“中国百名财政大县”,但本该这一年完成的县志,送交的分志不到60%,可以说“经济大潮差点儿淹没了小方志”。

1992年,宝安撤县建区。到年底,收到了50多个分志,占余志的80%有余,总纂开始起笔。最终,在1997年香港回归之前,正式出版。

今天繁华的香港也曾是宝安(新安)县的一部分,这本县志此时出版饱含深意。

新编《宝安县志》共153万字,是宝安县近一个世纪以来百业废兴的历史记录。其中尤其着重记载新中国成立以后,特别是1978年中国共产党十一届三中全会以后,宝安的发展变化。

革命:深圳的土,掺着烈士红色的鲜血

1979年深圳建市,1980年深圳成为首批经济特区,40年来深圳可以用“新”与“快”来形容,但少有人知的是,深圳这片土地是广东最早的红色土壤之一,从西部的宝安到东部的坪山,处处都有红色印记。

在宝安区燕罗街道燕川社区素白陈公祠,中共宝安县第一次党代会旧址成为其更重要的身份。

推开素白陈公祠厚重的红漆木门,红砖素瓦之间一派肃穆。正厅中间悬挂着党旗,两侧廊房陈列着红底白字的展板,馆内现保存包括匕首、军刀、木质印鉴和印刷品等在内的文物……这里已成为深圳市共产党员举行入党宣誓仪式的主要基地。

1928年,广州起义失败以后,宝安县革命陷入低潮。就在这时,宝安县楼村青年李铭怔冒险给宝安县委带来中共广东省委的密函。根据指示,宝安县党组织当即决定召开中共宝安县第一次党员代表大会。

2月23日,中共宝安县第一次党员代表大会在今燕罗街道燕川社区素白陈公祠内秘密召开,到会代表19人。大会认真总结革命失败的原因和教训,自此点燃了深圳地区红色革命的星星之火,留给后人永不泯灭的红色革命文化。

“欢迎乘坐东纵精神红色教育公交专线,我是解说员,很荣幸今天能够与大家共同踏上这趟红色之旅……”在深圳坪山,一辆特别的红色教育公交专线成为当地一道亮丽的风景。这条线路,连接了坪山革命烈士纪念碑、坪山中心小学、东江纵队纪念馆等红色革命遗址,贯穿了这片土地关于东江纵队的所有记忆。

“东纵”的历史,从坪山开始。曾原属惠阳县的坪山,是原东江纵队司令员曾生的故居所在地。1937年,经曾生介绍,共产党员陈铭炎到坪山小学担任校长,建起坪山第一个党支部。次年,曾生回到坪山,成立惠(阳)宝(安)工作委员会、惠宝人民抗日游击总队。“曾生卖地支援革命”的美谈也发生在这一年。

从200余人到3000余人,游击队用了五年的时间。1943年,游击总队改组为广东人民抗日游击队东江纵队,曾生任司令员。在抗战期间,东江纵队经历大小战斗1400余次,歼灭日伪军9000余人。

至抗战胜利时,部队发展到1.1万余人,建立了大片抗日根据地。1945年,朱德在“七大”军事报告《论解放区战场》中将东江纵队与琼崖纵队与八路军、新四军并称为“中国抗战的中流砥柱”。

古迹:一东一西,两座古城镌刻深圳的根

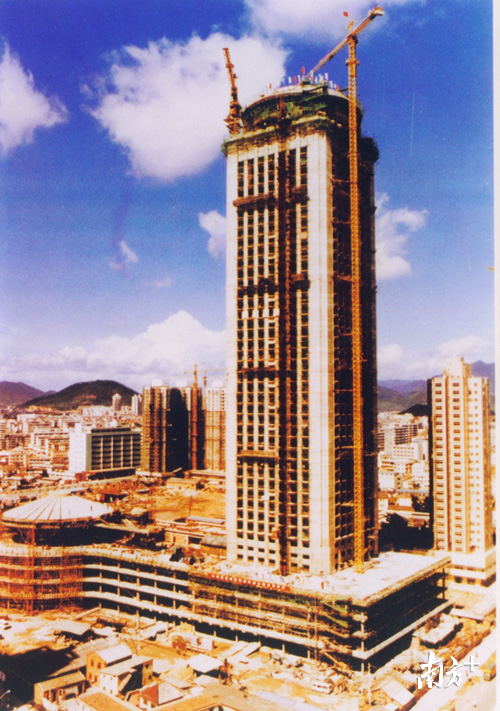

什么建筑可以代表深圳?是国贸大厦、地王大厦、平安大厦?还是中英街、大钟楼、市民中心?

“上世纪80年代至90年代初,外地人前来深圳,国贸大厦是必去的地方,而到沙头角中英街买紧俏货也是来之前就已敲定的行程,蛇口的海上世界曾经也真的有一片海……”作家幽壹是11年的老“深漂”,他看清了城市与历史的关系。

城市是层垒的历史,建筑是历史最直观的呈现。而深圳,除高楼大厦外,也不乏古迹。

深圳,又称鹏城。“鹏”这一字,正源于大鹏所城。大鹏所城建成于明初,目前位于深圳市大鹏新区。在其建成到清末的600年间,不断遭受倭寇和海盗的袭扰。史籍有载,“沿海所城,大鹏为最”,可见其重要。

如今,来到大鹏所城,灰瓦白墙远看仿佛一幅水墨画。其中最有名的是,鸦片战争时抗英名将广东水师提督赖恩爵的“振威将军第”,以及福建水师提督刘启龙的“将军第”。1839年9月,赖恩爵指挥抗英取得胜利的九龙海战,拉开了鸦片战争的序幕。

如果说,大鹏所城已经远离了如今深圳的市中心,那么坐落于南山区的南头古城,可以称之为隐匿在城市中的旧日辉煌。

南头古城已有1730多岁,位于深南大道西向最末端。重建的古城牌坊仿佛一扇吞咽时光的大门,里面有关帝庙、老街巷,也有充满现代感的艺术展。

2017年,深港城市建筑双城双年展在南头古城开幕,霓虹灯与老照片,街头小吃与多彩的涂鸦巧妙融合在一起,古城汇集了熙熙攘攘的人流,如同深圳已经成为了国际文化的聚集地。

爱上美好新深圳,不忘记忆老深圳。这样的深圳你了解了么?

【记者】何雪峰