一个是狮子洋畔、珠江东岸,享誉世界的先进制造业中心。

一个是云贵高原、乌蒙深山,脱贫之火正旺的深度贫困地区。

这看似是两个山海远隔、互不相干的城市,然而,在东西部扶贫协作政策的牵引下,它们无比紧密地拥抱在了一起。

昭通卯家湾集中安置点66栋高楼林立,道路宽广整洁,教育医疗设施齐全。

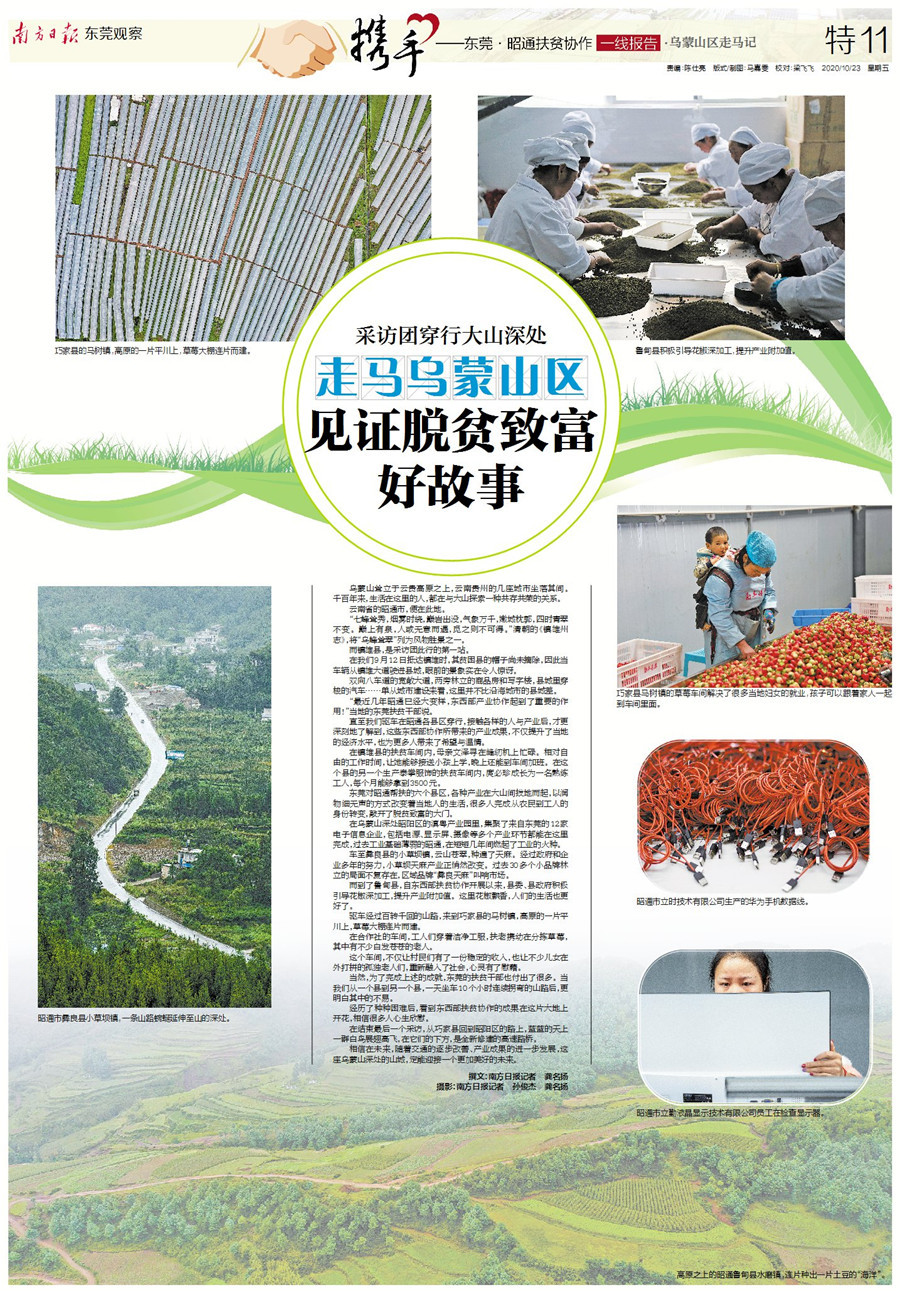

四年来,东莞倾情帮扶云南昭通,累计投入财政资金12.57亿元,社会帮扶资金5.06亿元,引进的173个产业项目实际投资超过22.22亿元。

四年来,昭通发生翻天覆地的变化。去年GDP、固定资产投资、人民币贷款余额均首次突破千亿大关,实现历史性的三个“千亿突破”——这是国家开展东西部扶贫协作中的莞昭力量!

山与海是一种紧密交融的关系,在莞昭扶贫协作中,体现得淋漓尽致。

莞昭协作,推开了资金输血与协调发展的窗口。

四年来,东莞累计投入财政资金12.57亿元。今年受新冠肺炎疫情影响,东莞经济下行压力加大,但仍采取超常措施,投入财政援助资金4.53亿元,县均投入财政资金7551万元,达到历史峰值。这十几亿真金白银,是协调发展理念的落地,是“先富帮后富”的生动诠释。

莞昭协作,打通了产业转移与转型升级的循环。

东部产业梯度向西部转移,已进入机遇期和黄金期。四年来,东莞推动173个产业项目入驻昭通,实际投资超过22.22亿元。今年产业招商逆势而上,新签约产业项目113.59亿元。

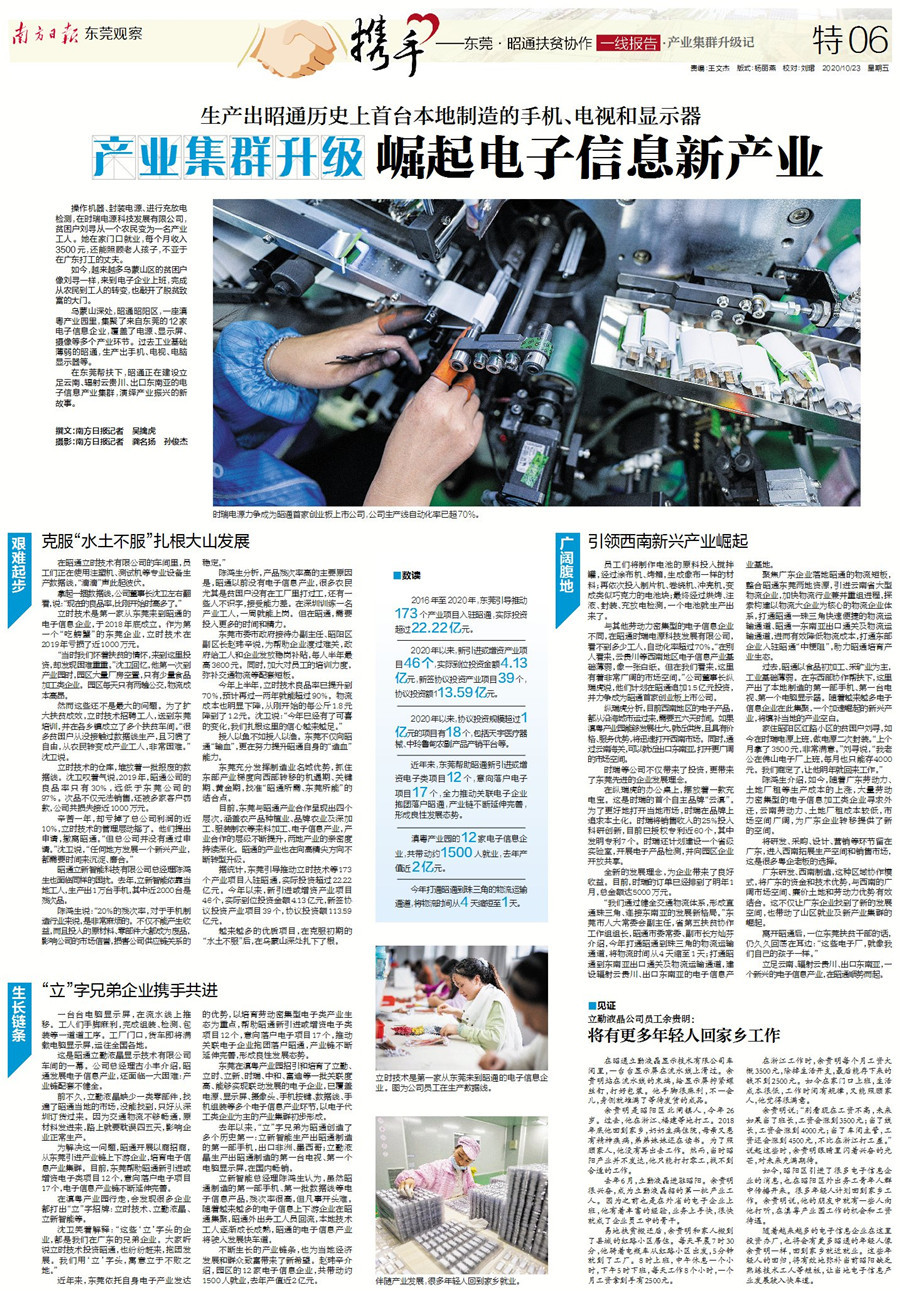

一方面,东莞企业的生产环节向西部转移,追寻廉价生产要素和广阔市场空间,东莞制造得以腾笼换鸟,转型升级;另一方面,以农业为主的昭通,新兴产业竞相崛起,生产出历史上首个手机、电视和显示屏。“东莞研发+昭通制造”成为优化产业资源配置,打通国内大循环的有效路径。

莞昭协作,实现了劳务输出与精英回流的互补。

昭通是劳动力输出大市,东莞则是劳动力输入大市。今年,疫情严重影响用工和就业,莞昭密切配合,推动昭通贫困劳动力2.7万人到广东就业,转移贫困劳动力16万人到东部其他地区就业。历史上第一辆“昭通—东莞”专列,满载着山区贫困户的希望,向着大海和日出的方向进发。

如今,越来越多的昭通人在东莞收获成长后,带着资金、技术反哺家乡。过去单向的劳务输出,正向双向劳务人才协作转变。“劳务输出+村企结对+人才培养+精英回流”双向就业创业协作机制,作为莞昭协作的重要“发明”,在各地推广。

在过去几十年的发展历程中,从没有哪个阶段,像如今这样,资金、项目、人才等发展要素,如此频繁地在珠江东岸和乌蒙深山之间穿梭流动。

在此过程中,东莞帮助昭通,实现资金输血、产业振兴和人才培养;昭通也助益东莞,发力劳务输出、市场开拓和产业转型。

山的厚重、山的纯朴、山的内秀,海的大气、海的开放、海的包容,让东莞和昭通山水相依,血脉相连。

越过一个个数据和案例,我们听到的,是山与海对彼此的呼唤。

行走昭通,回望东莞,尽管远隔关山千万重,但仍能清晰地感受到,两座城之间深厚的情谊。

这深情,凝聚在教育帮扶的厚实投入中。

为斩断贫困的代际传递,几年来,东莞用于昭通教育扶贫的资金达4.25亿元,用于学生帮扶的资金达2.93亿元。东莞投入职业教育资金2.86亿元,累计招收昭通籍学生7299人到东莞就读。这是全国东西部扶贫协作中,招生规模最大的职业教育帮扶项目。东莞的音乐教师陈国志,带着80岁老母亲到昭通支教,只因牵挂着山区孩子的音乐梦。

这深情,涤荡在千人重见光明的动人故事里。

山里医疗条件差,贫困老百姓习惯了“小病忍着、大病拖着”。东莞先后选派60多名医疗骨干,开展为期一年的扶贫协作工作,接收202名昭通医护人员到东莞进修学习。在鲁甸县,东莞光明眼科医院于强教授带领的团队,接诊眼科患者超过一万人次,让1100多名白内障患者重见光明。

这深情,寄寓在消费扶贫的人人参与中。

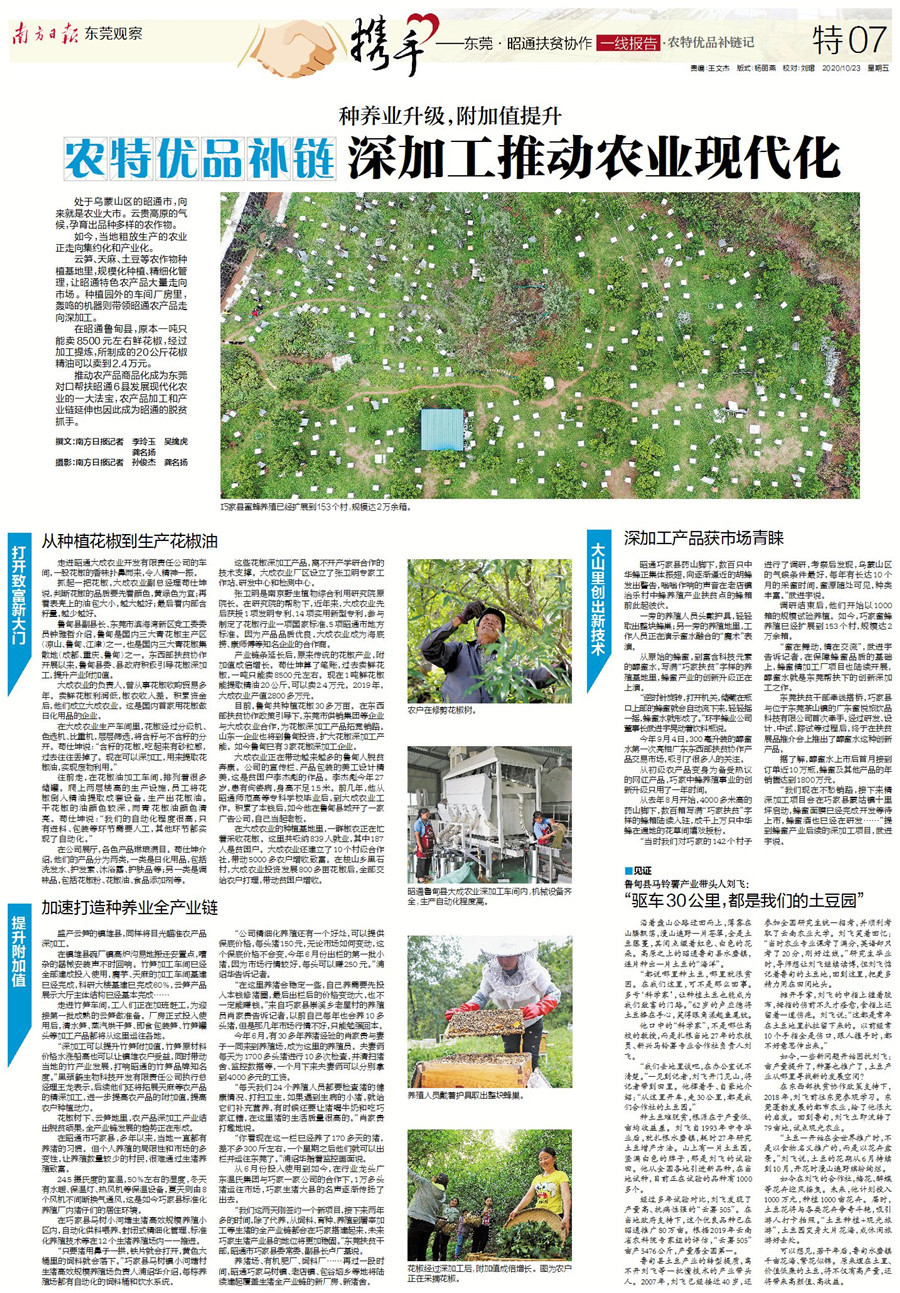

东莞的超市里,东莞人的餐桌上,多了很多昭通的农特产品。在这种人人参与的无言关怀中,今年东莞已采购、销售中西部贫困地区农畜产品1.49亿元,新签消费扶贫农产品采购协议3.48亿元。天麻、红糖、云笋、云栗、苹果……香甜可口的产品背后,是一张张昭通老百姓收获的笑脸。

这深情,弥散在社会力量帮扶的“爱心大合唱”里。

不仅东莞市政府情系昭通,东莞的企业、社会组织等社会力量,也投入到扶贫协作中。东莞256家单位和企业与镇雄县96个督战村结对帮扶,已到位资金和物资5587万元,村均投入58万元,帮扶力度领跑全国。在无数双手的齐心托举下,镇雄贫穷落后的小山村如今面貌焕然一新。

这深情,铭刻在扶贫干部“舍小家、为大家”的奉献中。

东莞的一批扶贫干部,已在昭通驻扎4年甚至更久。他们几个月才能回一次家,老人生病无法照顾,妻子儿女无暇顾及。日夜忙碌,也冲淡不了对家人的思念。这些可爱的扶贫干部,历史不会遗忘。

东莞之于昭通,昭通之于东莞,情深义重,惺惺相惜。

跨越万水千山,两座城市相遇。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

点击下方标题,查看特刊更多精彩内容

02版▼

省第五扶贫协作工作组组长、昭通市委常委方灿芬谈莞昭扶贫协作:

03版▼

04版▼

05版▼

06版▼

07版▼

08版▼

09版▼

10版▼

11版▼

12版▼

【监制】胡智勇 何又华

【策划】江强 靳延明

【采写统筹】靳延明 吴擒虎 李玲玉

【图片统筹】孙俊杰龚名扬

【编辑统筹】谭亦芳 顾晨白

【版式统筹】麦瑜瑜