水通天下,三江合流之地,轮渡、铁路通达四方,商贾来往,物流穿梭。百年海关、百年邮局、百年车站见证了三水开放包容、汇聚天下的历史盛景,成为“城市三水”绽放近悦远来新魅力的一张张闪亮的文化名片。奔腾的三江之水不仅将三水与世界链接,也将三水人带到世界各个角落,留下一段段勇闯天下的传奇,为三水文化写下了浓墨重彩的一笔,展现了三水人开放包容、敢拼敢闯、敢为天下先的精神。

魁岗文塔

一座古城的世界地标

过去,人们出行、运输以水路为主,三水发达的河道便发展成了重要的驿道,也成为了商业贸易、文化交流的重要通道。这些驿道纵横交错,催生了江河边大大小小的圩市,河口便是其中一个。

河口于西、北、绥三江汇流之处,临江而立,是三水老城区所在。在更久远的过去,河口叫“濠口市”,是一个江边的圩市。清康熙二十四年(1685年)八月,当时的政府在县城前修建了一座接官亭,并在周边修建店铺,设置圩市,每月逢三、五、九为圩日。

得益于此,这里逐渐变成一个商铺林立的繁荣小镇。每逢圩日,周边人们都纷纷聚集到圩市上,或拿出自家的农产品、鲜鱼售卖,或采购其他日常所需,更有各地客商往来,江面上船只穿梭往来不息,商铺间人流络绎不绝。后来,人们逐渐把这里叫做“官亭圩”。

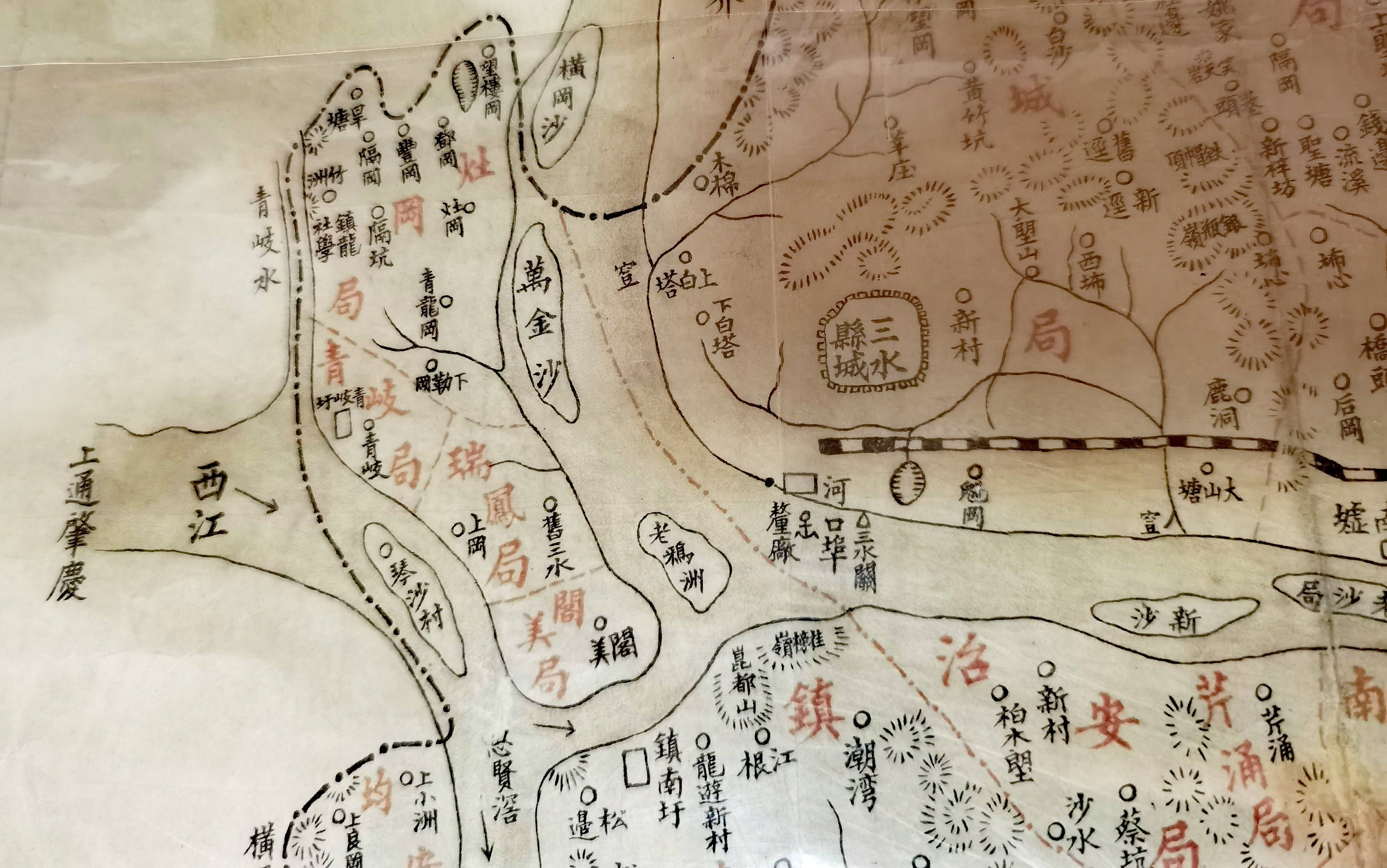

到了清末年间,河口凭借得天独厚的地理位置,成为通商口岸。1995年版的《三水县志》记载,清光绪十四年(1888年)三水重新区划为东南西北中5区、55局、32圩,“河口圩”为其中之一,属于附城局。

“所谓‘城市’要有两个要素,一个是要有城池,一个是要有集市。”三水本土文史研究者麦国培说,明嘉靖五年(1526年),三水正式建县。嘉靖六年三水开始修筑城池,进入早期城市化。

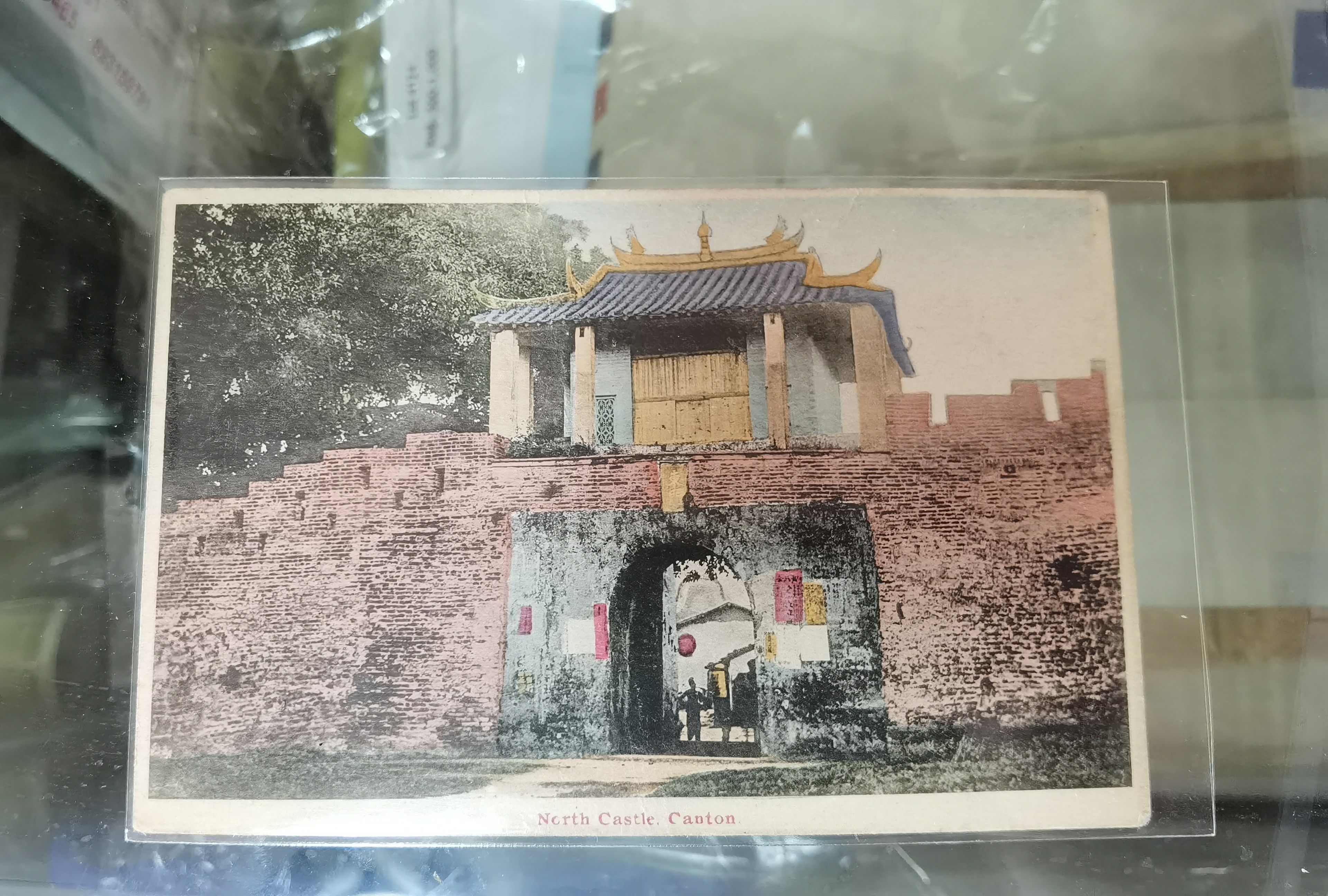

麦国培展示了一张清朝时期在世界各国广为流通的明信片。这张明信片是在三水县老城门黑白照片的基础上重新上色形成,底部印有“NorthCastle,Canton”,画面可见灰色城门、粉色城墙、黄蓝瓦门楼构成层次鲜明的城池局部,城门处依稀可见人车往来,一窥城内热闹景象。“有城池、有市集,‘城市三水’早有底蕴。”麦国培说。

麦国培收藏的清朝时期在世界各国流通的“三水县城门”明信片。张秀蓝摄

河口因水而生也因水而兴。在水运作为主要交通途径的过去,这里是中外南北客商往来,通往广州、澳门等地的必经之路。《利玛窦中国札记》一书中记载,1589年,利玛窦带领的神父们离开肇庆前往韶州城,途中在三水换乘为逆流航行而建造的船。

作为重要交通节点,在河口有一座“灯塔”般存在的地标性建筑——魁岗文塔。文塔始建于明万历三十年(1602年),位于当时三水县城的东南方,呈八角形,高9层,自底部向上逐层缩小,塔顶为铜铸葫芦。据记载,文塔由政府带头出资,众乡绅跟着踊跃捐款,共花费“金八百有奇”,“于是刻期营成,突兀障江,峥嵘插汉,遂辟文明奇观”。

文塔建成后,自远眺望,高入云霄,蔚为壮观。明代诗人郑廷櫆曾题诗曰:“崒嵂浮图奎壁东,冷光晴挂水晶宫。擎天柱琢千寻玉,捧日轮生八面风。宝铎有时闻斗畔,水虬和雨跃鸿濛。游人坐觉云梯迥,百二山河入梦中。”诗中描绘的“文塔揽胜”也成为“县治八景”之一。

魁岗文塔。三水区档案馆供图

文塔建成以来,三水文人辈出。明清两代,三水文风日盛,中进士、举人者比比皆是,到了近代更是出了大名鼎鼎的北洋政府国务总理、“二总统”梁士诒。不仅如此,文塔自建成之日起,便成为当时热门“打卡”点。“三水城原本有东南西北四个门,为方便人们通过文塔,在南门偏东出开设了文明门。”麦国培介绍,文塔建成后,为方便文人墨客、市民百姓前往游览,三水县城特意增设一门,可见当时火热程度。

这股热潮在河口作为通商口岸之后更为火爆。“文塔不仅是一座文明的地标,也是一个具有世界性的灯塔。”麦国培说,过去河口向外是一片汪洋,国外的船只远道而来,从南方进入中国,三水因为位于北江、西江两江交汇的要冲,是必经之地,在广阔的水域上,航行的船只远远地就能望见文塔。“见到文塔就代表进入到中国广东了,到三水了。”清朝时期英国探险家柯乐洪在其《穿越华南边疆:从广州到曼德勒旅行记事》一书就有这样的记载。

而在麦国培从世界各地收集到的历史资料中,文塔的影像最为丰富。“这些都是国际版的明信片,有英文版、日文版,有大量不同版本的翻印,通过这些明信片的流通,三水的影像很早就在世界舞台展现。”麦国培说,这可以说是三水最早的旅游资源,而且早在1926年就有《广三铁路旅游指南》一书专门推介三水,魁岗文塔也曾作为中国名塔在20世纪30年代上海《新闻报图画副刊》中刊登。

河口古镇

承载三水百年荣光

沿着滔滔江水,三水自古以来就与世界交流频繁。125年前,河口成为对外通商口岸。这里有广东最早的海关大楼、广东最古老的火车站、佛山最早的邮局,一栋栋老建筑不仅记载着城市发展的历史,见证了三水开放包容、汇聚天下的历史盛景,更彰显了“城市三水”厚重的文化底蕴。

三水百年邮局。三水区档案馆供图

1897年,清政府将三水设为通商口岸,允许英国政府在这些地方设立领事馆,海关也随之设立,由英国人任税务司。同年,三水海关税司公署(俗称“三水关”)成立,设于三水河口。当时的三水关税务司阿理曾记载:“三水所处的地理位置和广州差不多,来去香港极为方便,似乎已被指定将成为大商埠和两条大河之间的一个天然货物集散中心。”

1909年,海关大楼开始兴建。当时,海关大楼所用的钢筋、水泥等材料都从英国运来。1910年,海关大楼竣工,公署迁入办公,海关大楼也开启了其百年历史的序幕。

三水百年海关大楼。三水区档案馆供图

事实上,作为三江汇流之地,三水的地理位置可谓得天独厚,无论是北上韶关、湖南,还是西进肇庆、广西都极其便捷,成为南粤古驿道的必经之地。而驿道在三水可谓历史悠久,据传早在唐宋时期三水就已有驿道,最早的文字记载则出现在元朝时期。

历史上,三水曾出现过胥江驿、西南驿等重要驿站,西南还曾是广东著名的四大商业名镇之一。此外,三水还曾设有东、北、西几大驿道线路,串联起三水及周边地区重要沿岸圩市。这些驿道是三水的财路,更是三水“走出去”的阳关大道。

作为通商口岸,当时海关大楼前常有船只穿梭往来,可谓货如轮转,风生水起。那时候,从三水出口的大多是中国的土布、爆竹、纸等,而进口的则大多是煤油、布匹等。

过去,一般开设了海关的地方都会同时开办邮政。1899年,佛山首家邮局——三水大清邮政官局正式开办,三水近代邮政发展就此正式起步。

1920年,三水邮局迁入坐落在县城繁华商业街路口的一座黄色小楼。如今在河口老城仍保存着这栋两层小楼,首层有四个长方形玻璃大窗户,大厅竖立着罗马柱,内设水泥旋梯直通二楼,门前马路地带开阔,过去总是一派繁忙盛景。

麦国培介绍,当时三水虽然地方不大,邮政权限却不小。1899—1905年间,三水邮政局为总局级别,管辖范围远至北江上游的韶州(今韶关)以及西江的广西沿西、北两江邮局。

麦国培收藏的1923年出版的三水地图。张秀蓝摄

其实三水邮政事业起步相当早,明朝建县时就设置了邮亭。而三水近代铁路的发展则成为邮政发展的“翅膀”,让三水与世界的联系步入“快车道”。1901年,由美国合兴公司修筑的粤汉铁路轰轰烈烈开工,省三支路(佛山至三水段)单线则在1902年开工。1903年年底,佛山至三水一段便正式建成通车,时任两广总督岑春煊主持了盛大的通车典礼。至此,广东第一条铁路——广三铁路开启了它的百年伟大征程。

广三铁路开通后,每天有24个班次火车来往广州、三水,火车的座位分三等,票价按座位等级有1元7毫、1元、5毫三个价位。除了本地人会赶潮流坐火车,粤西的居民也会选择乘坐广三铁路火车抵达广州。民国初期,三水至粤西没有通达的公路也没有铁路,梧州、肇庆一带的人往广州,一般都是坐花尾渡到河口,再换乘火车去广州。因此,河口很快就成为粤西水陆客货往返广州的转运中心和集散地。

资料显示,广三铁路通车初年,客运量即近180万人次,此后客运量逐年上升,更创造了一开通就盈利的奇迹。开通当年的12月,广三铁路开办货运业务。广三铁路连接着广佛、西北江航运,与便捷的水路一起,成就了河口物流重镇的美名。

由于交通便利,那时河口码头上商船来往密集,火车上更有商贾的身影。大量货物从广州运往三水中转,再用船运到沿江各地。而三水邮局毗邻旧广三铁路三水火车站,靠近三水旧海关大楼和北江码头,水路西通肇庆、梧州,南通广州、佛山、江门,北通四会等地,陆路上又是广三铁路的终点站,每天有多个班次火车往来广州、佛山。当时各地各式的电报、信件、货款进入邮局,直接经由轮渡、铁路通达四方。

麦国培介绍,当时,从三水坐火车抵达广州只要1个多小时,而坐船则要7—8天,铁路开通不仅大大缩短了人们出行的时间,更提高了邮政时效。“100年前,信件从澳门到三水只要一天时。”麦国培收藏了一张1898年由澳门寄往三水给第一任英国驻三水领事雷夏伯的明信片。这张明信片于1898年5月9日从澳门寄出,经过拱北,1898年5月10日便送达广州,最后再到三水,速度可以说相当快。

近年来,三水启动河口片区活化工程,加快百年海关、百年邮局、百年火车站、百年文塔“四个百年”文化标识活化联动,连片打造文创产业新地标,让百年老城再次焕发新活力。

红头巾

一段勇闯天下的传奇

名震海外的胡礼垣、到马来西亚开垦砂罗越诗巫的邓家让、古巴的华人纪念碑、选入新加坡学生教材的三水“红头巾”事迹……奔腾的三江之水不仅将三水与世界链接,也赋予了三水人开放包容、兼容并蓄的眼界和心胸,培养了他们敢拼敢闯、敢为天下先的性格,将三水人带到世界各个角落,成就了一段段勇闯天下的传奇。

三水“红头巾”就是其中之一。“红头巾”是早年新加坡对当地从事建筑工的广东三水县籍妇女的称谓。因为这些三水妇女每天到工地劳动,都用一块浆硬了的红布折成方形的帽子戴在头上,既可遮阳挡雨、防尘粉沾发,也可作安全警示,故被叫做“红头巾”。《三水妇女志》中记载,从20世纪20年代起,大批三水乡民背井离乡,远渡重洋,漂泊异国,从民国初年至抗战前夕,新加坡的三水籍妇女达到一万多人。

粤剧《红头巾》舞台照。李东摄

《三水县志》记载,从20世纪20年代起,三水妇女的“红头巾”,在新加坡已形成一个群体,成为建筑行业中的一支主要力量。1986年新加坡《联合早报》发表了《没有红头巾女工,50年代高楼建不成》的文章。其中提到:“在50年代,亚洲大厦算是顶高的了。这座大厦就是由红头巾女工建筑起来的。所以说,红头巾对我国早期的建筑业的贡献是不能抹煞的。”

在新加坡三水会馆百年大庆,新加坡《新明日报》还发表了《发扬三水精神》的社论,其中提到:“三水女工吃苦耐劳的精神,博物馆里可以看到,艺术舞台上可以看到,电视连续剧里可以看到……最值得注意和欢欣的是,人们并不单纯地只把她们看作是祖籍三水的劳动妇女,人们敬重和希望加以发扬的是她们的精神。”

而为弘扬三水“红头巾”精神,1986年新加坡广播电视局推出26集连续剧《红头巾》,在全国范围内播放。此外,新加坡政府专门在位于旅游胜地圣陶沙的博物馆内,塑造了一尊“红头巾”蜡像,并把“红头巾”的事迹选入学生教材,让三水“红头巾”成为家喻户晓的名字。

三水“红头巾”作为参与国家建设的英雄形象在新加坡国家文化精神层面得以确立。然而,名声在外的“红头巾”在三水却无人知晓,在国内更是没有引起关注。三水区文联副主席黄敏是三水最早挖掘、整理“红头巾”文化的人员之一。黄敏回忆,是在2007年三水开展非物质文化遗产保护工作的时候发现了这段尘封的历史,并成为最早纳入区级非遗保护名录的项目之一。

此后,三水以专业性的形式将“红头巾”文化纳入三水历史文化脉络中,正式开启了三水保护和传承“红头巾”文化的历程。2011年三水发起“全球追寻红头巾”活动,让在世的“红头巾”以及“红头巾”的亲人以口述史、纪录片等形式还原历史。直到2015年,最后一名“红头巾”105岁的黄苏妹老人在三水辞世,三水都没有停止对“红头巾”历史和文化的完善。

黄敏回忆,黄苏妹去新加坡的时候已经有了一个2岁的女儿,上船时还怀有身孕,经过七天七夜的海上颠簸才到达新加坡。背井离乡的“红头巾”心里最放不下的还是故乡和亲人,她们把大部分血汗钱都寄回家乡供养亲人,甚至成为家里的经济支柱。黄苏妹在新加坡期间省吃俭用,平时去街市捡些烂菜叶吃,她每个月都将挣得的钱汇给国内的丈夫。

《三水县志》中记载了一位大塘镇塘边村“红头巾”老人吴奀的自述:“我25岁死去丈夫。28岁留下两个孩子只身到南洋。几十年来拼命做工,省吃俭用,1分钱1分钱地积蓄,一共寄了5万多元坡币回家,建起新屋,娶了媳妇。”

如今,三水已再无“红头巾”,但那一抹鲜艳的红,如三水人的精神永不褪色。近年来,三水以“抬眼可见、驻足即观”的方式,将“红头巾”文化融入城市景观,依托文化广场、休闲公园、建筑雕像、文化墙等载体与城市建设相融相生,先后在三水文化公园、三江水韵公园建设“红头巾”雕像和文化墙,通过各种文化载体,厚植“红头巾”文化沃土,让生活其中居民领略“红头巾”文化,在潜移默化中保护和传承“红头巾”文化。

在黄敏看来,“红头巾”是三水的,也是广东的,更是中国的,将“红头巾”建构的地方文化的梳理与研究置于国家叙述中意义重大。近年来,立足三水“红头巾”文化,三水文艺精品佳绩不断,如粤剧《红头巾》在第十四届广东省艺术节展演中获得剧目大奖,并入选140部庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演参演作品名单,成为50部进京展演的精品作品之一。《星岛女孩》获第三届曹文轩儿童文学奖首奖。

■相关

三水文化名片

百年河口

西、北、绥三江汇流最精彩的一笔,珠三角平原浩瀚人文画卷在此展开……120年前,河口成为对外通商口岸。这里有广东最早的海关大楼、广东最古老的火车站、佛山最早的邮局,还有积蓄四方文气四百年的魁岗文塔,它们诉说着曾经的繁荣往昔,留下了浓墨重彩的近代史迹。三江汇流的壮丽景色,明清时期的古建筑和欧陆风情的楼宇,构筑了河口独特的文化景观。走进河口,您可以领略三水开放创新的传奇经典。

红头巾

她们,是一群再普通不过的妇女,和我们的母亲一样,有皱纹、有笑容、有泪水、有思念、有自力更生的双手。但,她们,又是不普通的,20世纪初她们从三水出发,漂洋过海,头包着红色的头巾,肩挑着沉甸甸的箩筐,用她们的平凡和普通,影响了一个国家,这个国家为她们建了纪念馆,拍了电视剧,还把她们写进了学生课本……她们有一个不普通的名字,叫红头巾!她们在新加坡用生命诠释了什么叫做“自重自爱、自立自强”。

【撰文】张秀蓝 三宣