想要追溯江门的根源?最佳去处当属墟顶街。

江门墟顶街,至今已有600年历史。它位于蓬江旧城区,是江门曾经的商业贸易中心,也是江门的发源地。

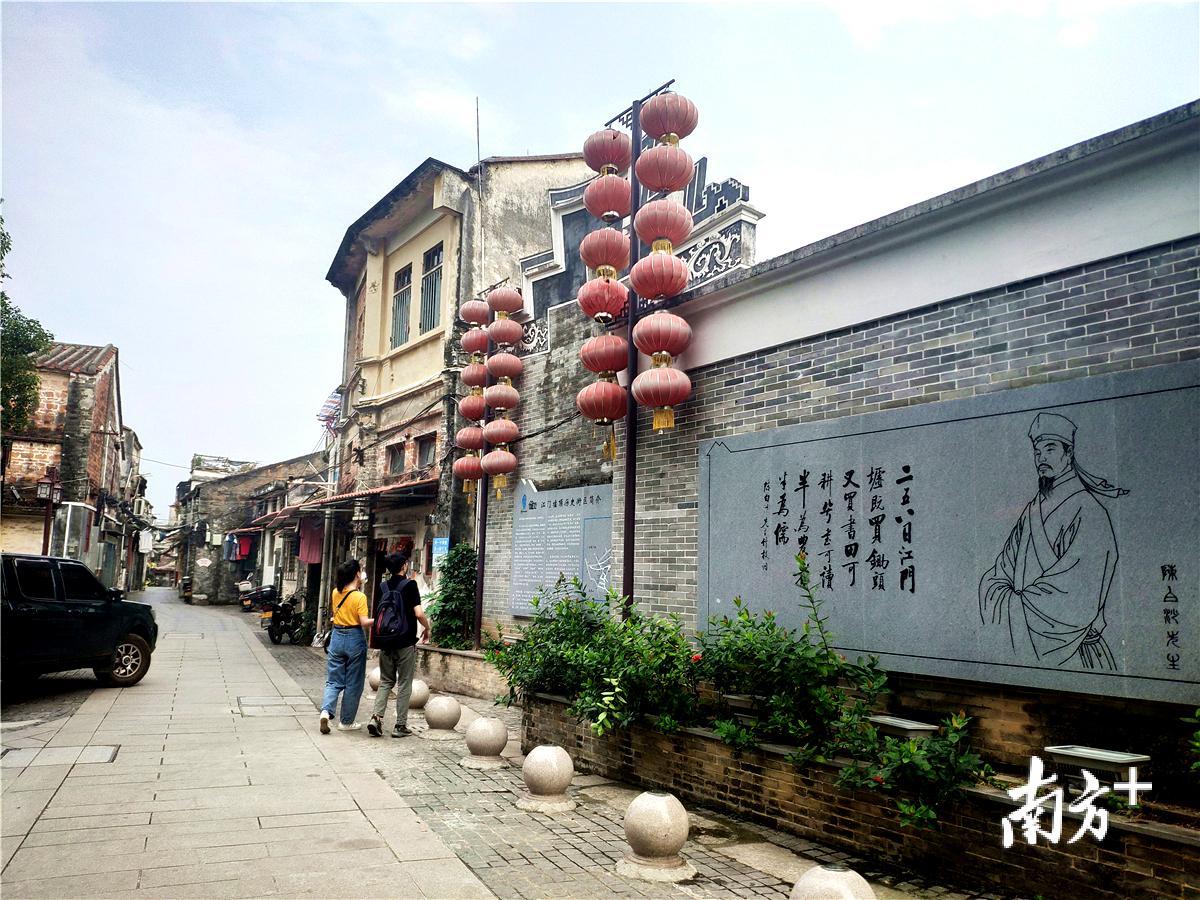

徜徉其中,笔者记录充满时代特色的旧建筑,偶遇拍照打卡的小情侣,搭话穿着红马甲的志愿者……过去和现在的光影在这觥筹交错。

城市原点

从江门墟到江门市

据说在元朝以前,江门还是新会县境内的一片汪洋大海。经过泥沙堆积,沧海桑田,冲成了一片滩涂陆地,延绵至西江和蓬江的汇合处,刚好这个汇合处又有两座山对峙如门(江南烟墩山和江北蓬莱山),江门因而得名。

这片滩涂慢慢变成了来往客船的歇脚处,各地的客商也来到这里进行买卖,逐渐形成了一个墟集,叫做“江门墟”。后来,由于滩涂地势低洼,容易被水淹,墟集的位置逐渐往上移。为了方便,人们就建了33级阶梯(又称水埗头)。

上了阶梯,就到了“江门墟”的顶端,所以这条街称为“墟顶街”。

今兴宁路、仓后路、长堤一带在当时是蓬江河面,每逢二、五、八日墟期,趁墟的人都是划船而来,船停靠在水埗头下的河岸边,再顺着石板台阶进人墟场。随着商业发展,城市以墟顶街为中心,不断向外延伸,几经变迁,最终变成了江门市。

墟顶街是公认的江门城市的原点,江门的先辈们在这里开辟了江门墟,今天的江门市区便由此发展起来。

老街旧名

散发浓厚历史韵味

当年,为了市场管理方便,墟场被划分为若干摆卖地点。今日之“卖鸡地”“京果街”“打铁街”“猪仔墟(安龙里)”“缸瓦地(泰宁里)”“灯笼街(京果街一部分)”“糍街(东南胜街)”“棺材街(新盛街)”,就是沿用旧日摆卖地点的旧名称,散发出浓厚的历史韵味。

从33级石阶上去后,往左上方走,可以看到一条巷子,便是有名的“卖鸡地”,据说因旧时人们在此买卖鸡只而得名。

登上33级青石板梯,穿过“卖鸡地”,一排白色的两层建筑映入眼帘。十分特别的是,这些百年老屋按照统一规格建造,每栋两层两户高低相同,不仅外观和巷道完全一致,连屋内布局也都一样。继续向前走,就会看到地上铺设着一块石碑,上面錾刻着“余庆里”三个字。

据了解,“余庆里”是侨乡江门第一个按照统一规划建造的居民小区,也是江门第一个房地产开发项目,更是一百年前江门最高档的住宅区,是五邑侨乡商业文化和华侨文化交融的一个典范。

上了石阶往右边走,就是有名的京果街了。旧江门墟时这里是干果(又叫“京果”)摆卖地,所以称为“京果街”。

墟顶街下部,在水埗头石阶脚下有一条窄长的巷道一直通往新盛街下的打铁街,被称为东南胜街,以前曾被分为东胜街和南胜街。东南胜街又叫“糍街”,因为以前可以到这里买粽子、糯米糍。

在东南胜街尽头有一段短短的转角街,叫“打铁街”,据说是因曾有打铁铺而命名。这里的“三桁瓦”就是以前最有名的打铁店,它的刀具还是江门的一个品牌,许多华侨还会把“三桁瓦”刀具带到国外去。

传承发展

盘活历史文化街区

在江门数百年的变迁中,墟顶街区一直扮演着城市的核心角色。在这里,可以清晰地看到江门城市空间演变的基本脉络。此外,街区保留了从清代到民国时期的许多建筑遗迹,其中蕴含了江门深厚的历史文化特色,深刻反映了旧时江门的民俗文化与生活特色。

在珠三角地区内,墟顶街区的历史风貌保存相对完整,作为自然环境和人文环境有机结合的代表区域,具有非常高的研究与保护价值,是岭南地区重要的传统文化遗产。

近年来,江门市政府和社会各界人士,为墟顶街的活化工作作出了不懈的努力。业态活化、建筑改造,结合历史建筑、街巷肌理梳理出公共空间,完善交通网络,对重要节点进行细化设计,墟顶街的环境也变得越来越好。

【整合】黄绍侦 黄振钦 戴惠甜

【图片/视频】黄绍侦

【资料来源】《蓬江区志》 百度百科 侨乡广记 江门政协网