“从20多岁到50多岁,我们人生的大半辈子都在这里了。”海翔花行的创始人陈宗翔说,“我们对岭南花卉市场是充满了感激和怀念。”

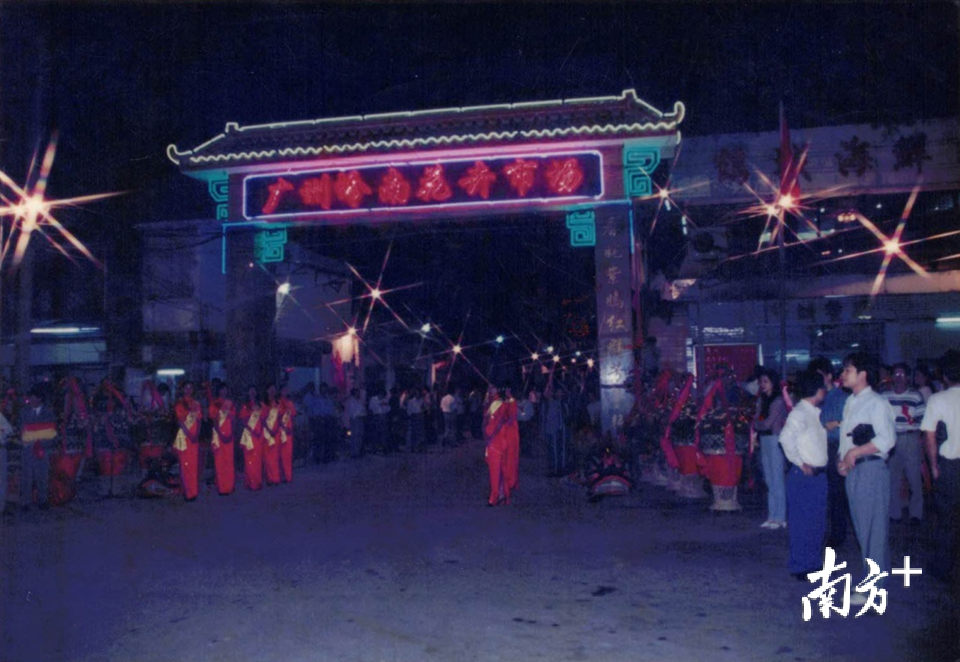

从上个世纪90年代末,广州岭南花卉市场筹建起来、形成规模,到如今成为广州的一张名片。如今,岭南花卉市场即将临迁到原岭南花卉基地B区,搬迁疏解安置选位工作也已经于日前完成。

与岭南花卉市场一样面临搬迁的还有越和花鸟鱼虫大世界,从2001年开业至今,也已经有接近20个年头。目前已经有少数商户搬迁至百艺城广场。

这两处市场都充满了老广的回忆,在变迁中,城市记忆是否依旧存在?二十年光景里还有什么样的故事?我们走访了两座市场,戳视频听听大家怎么说。

岭南花卉市场和越和花鸟鱼虫大世界面临拆迁,在这些批发市场里留下了怎样的记忆?

从“走鬼档”到入室经营

批发市场即将开启“下半场”

在岭南花卉市场鲜花区大片的向日葵“花海”中央,坐着一位四川来穗做花卉生意的老板,他对记者说,“我在岭南花卉市场已经做了接近20年了,最开始我们是在路边摆,后来挪到里面来。”

和在鲜花区中央摆摊的商户不同,陈宗翔在鲜花区周边有一间较宽敞的门店,门店里光线明亮,大厅四周摆满了包装精致的红掌、白掌,往里走是一间茶室兼办公室。

对陈宗翔来说,市场要搬迁了,虽然只是临迁,但是对这块地还是充满不舍与感恩。“我来这里很早,可以说是和花卉市场共同成长的,从第一桶金到第十桶金都在这里,人生的大半辈子都在这里了。”陈宗翔说,刚开始的时候,市场的店铺没有那么多,大多数都是“走鬼”。

上个世纪九十年代,工业产品尚且不是很丰富,农贸产品占用大块地来经营还是一个新概念,在政府和村委的鼓励和改革中,“入室经营”的理念慢慢被人接受,就有了后来的岭南花卉市场。

陈宗翔介绍,市场刚开始的大小只有现在的三分之一,慢慢就扩建了规模,“盆花基地那块地最开始只是一块小鱼塘、一条田埂路,现在都已经是盆花精品区了。”

据了解,岭南花卉市场即将临迁到原岭南花卉基地B区,搬迁疏解安置选位工作也已经于日前完成,有档口的摊主也已经完成了摇号,“我们已经摇完号了,不过一个数字也看不出来位置好不好,搬离这里我们多少都有点不舍得,但是其实我们卖花的生意人,期望很简单,只要生意好就什么都好。”该档口老板笑着说。

类似岭南花卉市场承载了老广记忆的专业批发市场还有越和花鸟鱼虫大世界,如今也面临搬迁。在留念与不舍中也有行动力强的商户。

“其实我觉得搬到一个新地方挺好的,越和场地有限,城市发展也需要不断更新规划、建设。我们在越和起步,做了十几年,人总是要往前走的,越和已经完成了它的使命。”斌记水族的老板仇女士说,“2000年左右越和只是小规模发展,后来旁边建了一个艺和市场,规模就逐渐大了起来,成为全国规模最大的花鸟鱼虫专业市场,我的客户也有来自全国各地的。”

回忆刚入行的时候,仇女士表示真的辛苦,“早上八点开档到晚上六七点,生意大概做了十年才有了起色,有的铺专门做批发的,早上五六点就开档了,到下午三四点收档。大家在越和从无到有,感情都是很深的。”

仇女士目前已经将铺面搬到位于花博大道的百艺城广场,开启自己水族市场的“下半场”。

批发市场“出圈”

多角色承载市民记忆

从芳信路上的花卉市场东门进入盆花区,装载盆花的货车正在卸货,下午三点,来买花的人并不多。穿过盆花区就是鲜花区,百合、桔梗、向日葵……大桶的鲜花几乎摆满整个市场。

在市中心的精品花店,一束4—5只的向日葵价格在50元左右,而在岭南花卉市场,小纸牌上写着15元/束。便宜的价格确实是吸引市民的点之一。

“我和岭南花卉市场有很多故事。那边品种多,花新鲜,很多进口品种品质高又便宜,但从天河去一次很远,一次要买回本才行。拉拉杂杂要买七八种,一屋子都是,被花包围起来,心情也好了。”网友@rose说,“当年我结婚的时候,老公悄悄跑去岭南花卉市场买了一千多本地玫瑰花,放在车的后备箱开回老家,然后男方家一家人在家撕花瓣,摆酒当天来我们家迎亲的时候,来了一场花瓣雨。”

如今网红经济兴起,岭南花卉市场从产业界“出圈”,逐步进入社交网络。在社交平台上不乏“岭南花卉市场攻略”,附带价格、位置以及购买心得的美图分享,吸引了不少年轻人专程来这里打卡拍照,哪怕走的时候只带走了一小盆多肉植物。

相较于岭南花卉市场,越和花鸟鱼虫大世界的散客似乎更多,对住在周边的荔湾居民来说,周末去那里晃一圈,看看鱼好似已经成为一种生活。

如今越和要搬迁,引发了市民的一波感慨。住在番禺的“新广州人”周先生说,“刚来广州的时候,越和在我心中还是一个旅游景点,第一次去的时候还拍了照。现在要搬走了,感觉有些记忆也要被‘拆掉’了。”

“我原来对养鱼并不感兴趣,但是后来有了小孩,希望他能在钢筋水泥的城市里多接触一些大自然,家里就慢慢有了鱼缸,养上了鱼。”经常在越和买鱼的王先生说,“我们在鱼缸里造了一个‘海底总动员’,有小丑鱼尼莫还有它的朋友多利,后来还养了海星,想让儿子看看海星是怎么走路的。”

儿子慢慢长大,鱼缸里的鱼也越养越多,越和更是成了经常来的地方。

几十年的时间里,花鸟鱼虫市场除了扮演城市产业上的一个角色以外,也在普通市民的生活中占据了一个角落。

热衷逛市场的广州人:

不奢侈,但精致

广州人对生活的态度可能就体现在这些花鸟鱼虫上了。花城自然是少不了花,夏天的姜花,秋天的菊花,家里桌面上摆放的花也代表了季节的更替。在仪式感中,日复一日也不显得寡淡。用南方+网友@温莎的话说,“老广的生活一向不奢侈,但精致,像吃一样”。逛逛鲜花批发市场、看看水族市场是一种享受,是一种生活。

“我是老荔湾,从小到大就看着这些花农、花市长大,春节时候最开心的就是行花街了,”陈宗翔说,那时候最常见的就是菊花、剑兰、桃花,但是没有成规模的花卉市场,父母就骑着自行车到芳村来找花农砍一支桃花,绑在自行车上再骑回广州市中心去。

花市也好,鱼市也好,是城市文化发展的起点,也承载着市民生活的记忆。一批批市场退居城市边缘,有像斌记水族的仇女士一样积极往前看的,也有在回忆中念念不舍的。

人与人在市场交集,故事在这里发生,更新迭代、推陈出新的是城市规划,延续不断的是对文化习俗的尊重以及认真生活的热情。

【策划】罗莎 冯艳丹

【撰文】马艺天

【摄制】崔格僖 马艺天