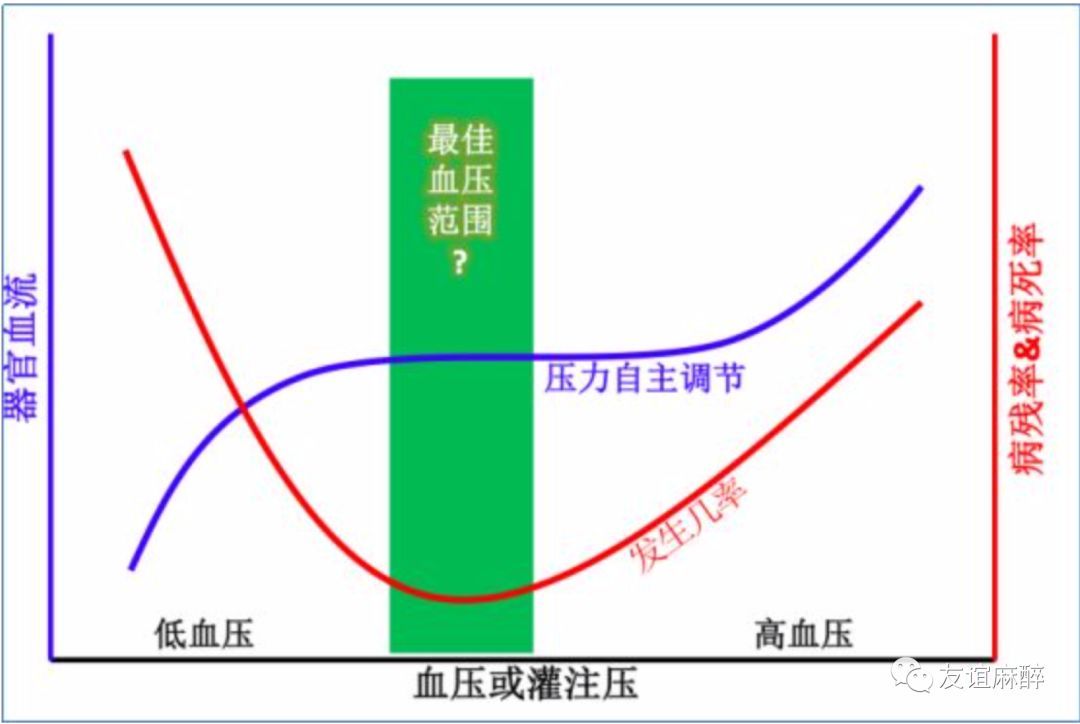

围术期血压监测的重要性不言而喻,血压过高或过低都有风险。

图1:血压过高或过低都有风险

对于某个接受麻醉和手术的患者,围术期最适血压水平如何界定?国际尚无共识。

2018年10月,Hypertension杂志发表以围术期血压管理目标为题的重磅综述。该文章全面回顾了近年来围术期血压管理的多项临床研究,为指导麻醉临床实践提供了大量临床证据。

该综述进行了全面的文献搜索,探讨血压管理策略对患者围术期预后的影响,以便临床医生为外科患者确定个体化血压目标。

文献检索

本研究检索了接受麻醉和手术的成人患者(≥18岁)中,血压管理策略对围术期转归影响的研究。

纳入文献排除了关注慢性高血压、脉压、血压变异性或控制性降压与患者预后的研究。

本研究系统检索Ovid MEDLINE、Embase、PubMed和Web of Science等数据库(截止至2018年6月1日),并筛选了相关参考文献。另外,在谷歌学术和PudMed上进行了非系统搜索,最终确定72篇文献,包括63项非随机研究和9项RCT研究。

结果

1、非心脏手术中进行的非随机研究

大多数非随机研究表明,非心脏手术中低血压与多种不良预后有关,包括术后死亡率增加、住院时间延长、全因发病率、急性肾损伤、心肌损伤、术后充血性心力衰竭、卒中、术后认知减退、术后谵妄、移植后肝肾功能不良以及食管切除术后吻合口漏等。

在这些研究中,术中低血压的标准不一。血压绝对值(如平均动脉压(MAP)<65 mmHg)和相对值(如MAP较基础值下降>20%)都被使用。一项研究表明,基于相对值而非绝对值的术中低血压与术后心脏或肾脏并发症有关;而另一项研究表明,绝对和相对低血压阈值对预测患者有无终末期器官损伤具有相等价值。多项研究还表明,低血压的持续时间是发生不良预后,甚至是其严重程度的重要决定因素。

目前,反映术中高血压与不良预后相关的证据较少,现有结果也不一致。一项研究显示, 手术时间超过220分钟的非心脏手术中,收缩压(SBP)>160mmHg(持续时间未具体说明),与住院日>10天且发生并发症或死亡等不良预后独立相关。另一项大型队列研究结果则相反,术中低血压与非心脏手术后30天死亡率增加有关,而非术中高血压。

2、在非心脏手术中进行的随机研究

目前,只有三项RCT比较了非心脏手术中不同血压目标与预后的关系。

Williams-Russo等针对硬膜外麻醉下接受全髋关节置换术的老年患者的临床研究表明,严重低血压(MAP = 45-55mmHg,n=117)和低血压(MAP= 55-70mmHg,n = 118)对患者预后的影响无统计学差异。但该试验存在局限性,如缺乏正常血压的对照组,只使用绝对血压值作为治疗目标,在所有患者中输注肾上腺素也可能产生潜在混杂效应。

Carrick等进行的RCT比较了不同MAP目标(50和65mmHg)对因创伤接受开腹或开胸手术患者(n=168)30天死亡率的影响。该研究部分因欠缺临床均衡性和价值被提前终止。与上一项研究类似,该研究只使用绝对血压值作为治疗目标,而该数值都可能低于基线或最佳血压值。

Futier等最近进行的随机对照研究是在接受腹部大手术的成人患者中进行,比较个体化血压目标对预后影响:即维持SBP在基线的90%-110% (n=147),传统的血压目标则维持SBP>80mmHg或>基线的60% (n = 145)。该研究主要结局指标为,术后7天内出现全身炎症反应综合征和至少1个主要器官/系统功能紊乱。结果表明,个体化血压目标的管理可改善患者术后结局 (RR 0.73;95 %CI 0.56 - 0.94;P = 0.02 ),且即使在术后第30天也能减少器官功能障碍发生(RR 0.66;95 %CI 0.52–0.84;P = 0.001 )。

另一项RCT,即 POISE研究(围术期缺血评估试验)表明,与安慰剂相比,非心脏外科手术患者围术期使用美托洛尔尽管降低心肌梗死发生率,但增加脑卒中发生率和死亡率。此外,临床上显著的低血压会增加脑卒中和死亡发生风险。尽管美托洛尔和安慰剂对血压影响不同,该研究并未设定具体的血压目标。

上述RCT共同证明,与较低的血压目标相比,较高血压目标不会导致非心脏手术患者预后更差;当术中血压维持在接近患者基线水平时,可能对患者预后改善更有利。

3、在心脏手术中进行的非随机研究

在心脏手术患者中进行的12项非随机研究均为体外循环(CPB)下的手术。通过基于死亡率、主要病残率、分水岭型卒中、早期认知功能障碍、术后谵妄、急性肾损伤的多项研究表明,此类患者的低血压与预后密切相关。高血压与脑卒中和术后谵妄的联系也得到证实。然而,有一项研究未能发现低血压与术后谵妄之间的联系,三项研究未能发现血压与急性肾损伤的联系。

欠佳血压对预后的不利影响,可能不仅取决于其异常幅度,还取决于持续时间。大幅度但时间短暂的血压波动可能造成伤害,微小但持久的血压波动亦是如此。这一概念得到基于心脏手术患者的研究证实。有三项研究表明,低于脑血流自主调节下限的MAP (基于脑氧饱和度指数),或低于最佳血压(通过脑压力自主调节对血压做图确定) 的MAP幅度和持续时间的乘积,与术后急性肾损伤及主要病残率或手术死亡率等独立相关。还有一项研究表明,高于大脑自动调节上限(基于脑血氧指数)的MAP幅度和持续时间乘积的曲线下面积,与术后谵妄有关。

总之,低血压和高血压均与心脏手术患者的不良预后有关,其不利影响与血压异常的幅度和持续时间有关。低血压或高血压的具体阈值有待进一步探讨。

4、在心脏手术中进行的随机研究

五项RCT专门比较了心脏手术患者CPB期间低血压和高血压目标对结局的影响。

一项RCT研究(n=248)显示,心脏和神经系统并发症在高MAP组(80-100mmHg;发生率4.8%)的合并发生率明显低于低MAP组(50-60mmHg;发生率12.9%)。另一项RCT研究(n=92)也证实了这一发现。在常温的CPB中,与较低目标血压(60-70mmHg)相比,保持较高灌注压(80-90mmHg)的患者术后早期认知功能障碍和谵妄明显减少。

相反,其余三项RCT并未发现不同灌注压目标导致的预后差异。基于一项RCT(n=412)的研究发现,高MAP(80mmHg)与常规MAP(目标=体外循环前水平)患者的死亡率、主要并发症(心脏、神经或认知)以及生活质量下降的综合结局,并无显著差异。基于另一常温CPB 的RCT研究(n=300)则表明,不同灌注压(75-85和50-60 mmHg)下急性肾损伤发生率没有显著差异。根据最近的另一项RCT研究(n=197),CPB期间高灌注压(70-80mmHg)和低灌注压(40-50mmHg),对磁共振成像检测到的新发脑缺血病变的体积或数量并未产生显著差异。

上述RCT证据表明,与较低的灌注压相比,在CPB期间维持较高灌注压不会对心脏手术患者产生不利影响,且可能更为有利。

5、颈动脉或脑血管手术

目前尚无RCT研究。

一项回顾性研究发现,在接受颈动脉内膜剥脱术的患者中,术中低血压(SBP<80mmHg超过15分钟)新发房颤和其他主要并发症的风险更高。一项前瞻性队列研究显示,颈动脉阻断期间维持MAP ≥基线的120%,手术后24小时发生早期认知功能障碍的风险显著降低。相反,一项回顾性研究表明,在接受颈动脉支架的患者中,SBP变化在50mmHg以内时,没有发生神经方面的不良事件。

一项基于7677例颈动脉内膜剥脱术的大型回顾性队列研究发现,手术后血流动力学不稳定,即术后需要静脉给予血管活性药物处理的高血压或低血压,与围术期和1年病残率和死亡率增加相关。这项研究强调了颈动脉内膜剥脱术后持续强化血压目标管理的重要性。

颅内动脉瘤夹闭术患者易发生脑缺血。一项回顾性研究表明,术中低血压(SBP<90mmHg超过15分钟)与基于格拉斯哥预后评分的不良结局及血管痉挛的发生和严重程度之间存在显著关联。一项前瞻性队列研究表明,当MAP<70mmHg时,脑组织氧张力开始显著降低。然而,术中低血压(MAP<基线的70%)和迟发型脑缺血与格拉斯哥预后评分较低(<4)的关系被另一回顾性研究否定。

可以看出,这些非随机研究的结果并不一致。在颈动脉阻断期间,维持血压高于基础值20%的目标,与继发心脏并发症的关系,有待阐明。迄今,尚无RCT对比颈动脉和脑血管手术患者不同血压目标的优劣。

围术期血压目标为何缺乏共识

1.既往研究针对的患者群体和手术类型多样,不同的患者和手术在确定血压管理目标时涉及不同的关注点和优先事项。

2.血压分析方法不同且复杂。包括SBP、MAP、DBP、血压绝对值、相对变化、各种阈值、阈值下的面积、均值、时间加权平均值、最小值、最小值持续时间等。

3.不同RCT,血压管理目标不同,这使统一目标这一工作成为一项艰巨任务。

4.不同研究评估的预后也不一致,进一步增加了目标统一化的困难。

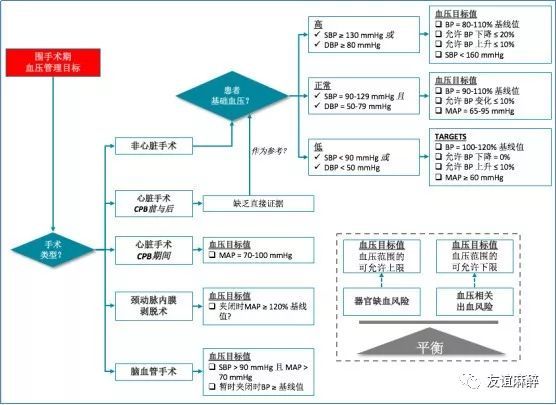

外科手术患者的个体化血压目标建议

图2:将临床研究结果合理应用到对个体患者的血压管理中

这种整合基于临床研究的证据,并对每位患者进行个体化评估,重点关注基线评估、相关疾病或手术对血压(BP)和器官灌注的影响,以及与低血压和高血压相关的风险。

根据现有最佳证据和临床经验,我们提出以下建议,以便于确定患者围术期血压管理目标。这些考虑的类别和证据水平在原文(参考文献)表格中均有具体说明。(图3)

图3:根据现有的最佳证据和临床经验,确定围术期血压(BP)管理目标的建议。主要考虑手术类型、患者基础血压以及器官缺血和手术出血风险。该图强调了平衡缺血和出血风险的重要性。

CPB:体外循环 DBP:舒张压 MAP:平均动脉压 SBP:收缩压

1.区分手术类型

手术不同,患者群体不同,对血压和器官灌注的要求和影响也不同。例如,由于CPB的频繁使用和手术操作对循环的影响,心脏手术不同于非心脏手术,体外循环心脏手术不同于非体外循环心脏手术。再如,在术中对颈动脉或颅内动脉瘤的供血动脉暂时夹闭,会威胁大脑的灌注。因此,首先应谨慎区分手术的类型。

2.基础血压

基础血压是指患者没有应激、疼痛且清醒状态下(或轻度镇静)下进行多次血压测量的平均值。

鉴于基线血压的巨大个体差异,我们对血压的管理既要参考基础测量值,也应参考上述得出的研究结果。

因此,我们提出了一种三分法,将基线血压划分为:

低(SBP <90 mmHg,或DBP <50 mmHg)

正常(SBP=90-129 mmHg且DBP=50-79 mmHg)

高(SBP ≥ 130 mmHg,或DBP ≥ 80 mmHg)

A、低基础血压(SBP <90mmHg,或DBP <50 mmHg)非心脏手术患者

低基础血压患者的血压管理目标可能是,保持MAP ≥60 mmHg和血压保持在基线100-120%范围内。这一考虑基于多项研究结果,即手术期间MAP <60 mmHg与多种不良预后有关。尽管此类研究未明确说明基线血压,但仍建议即使在低基础血压患者中,也要保持MAP ≥60 mmHg。

根据上面的标准,这类患者群体的最高基线血压是90/50mmHg,MAP约63 mmHg。对于允许的血压上升范围,建议将其保持在 ≤20%(而不是10%)基础值。该群体最高基础MAP是63 mmHg,故最高允许MAP是76 mmHg(63 mmHg×120%=76 mmHg)。临床上, MAP 76mmHg很常见,也被认为是正常的。在这一患者群体中,需要保持血压不低于基础值,这意味着允许血压下降是0%。因为如果维持MAP ≥60 mmHg是先决条件,即便对于基线MAP最高的63 mmHg患者,也几乎没有进一步降低血压的空间。我们可以推断,对于基础MAP <60 mmHg的患者,其围术期MAP不能低于该基础值,因为首要考虑的是维持MAP ≥60 mmHg。

B、正常基础血压(SBP=90-129mmHg且DBP=50-79 mmHg)

非心脏手术患者,对于基础血压正常的患者,其目标可能是保持血压在基础值的90-110%,MAP保持在65-95 mmHg。

10%规则(即允许的血压变化 ≤基础值的10%),是基于最近在接受腹部大手术患者中开展的RCT的研究结果。虽然该试验有局限性(没有区分参与者的基础血压值),但在基线血压正常的患者中采用10%规则是合理的。该患者人群的最低和最高血压基础值分别为90/50和130/80 mmHg,对应的MAP分别是63和97 mmHg。

C、较高基础血压(SBP ≥130 mmHg,或DBP ≥80 mmHg)

非心脏手术患者,基础血压高的患者,其目标可能是将血压保持在基础值的80-110%,且SBP低于160 mmHg。

众所周知,该患者群体围术期血压波动较大。对于可允许的血压降低,建议将其保持在基线20%内,而非10%,因为后者可能会导致不必要的高血压。例如,基础SBP为190 mmHg时,根据10%与20%浮动规则,允许的最低SBP分别是170和150 mmHg。对该患者而言,在可选择的情况下,大多数临床医生会倾向保持SBP在150 mmHg而非170 mmHg。20%的波动规则也得到多个非随机研究支持。对于允许的血压增加,可以谨慎地遵循10%规则,也就是 ≤10%基线。另外,根据一项回顾性研究和一项前瞻性研究结果,我们建议保持SBP小于160 mmHg。

3. 心脏手术患者

心脏手术患者CPB前后的血压管理目标缺乏相关证据。此时,可参考对非心脏手术的建议。

CPB期间血压目标应维持MAP在70-100 mmHg(根据5项RCT研究结果)。

在这些RCT中,有2项研究显示较高灌注压对预后有利,3项研究并未发现高或低血压目标的预后差异。因此,在CPB过程中建议保持较高灌注压,当灌注压维持在较高水平时,尽管并非所有证据都表明其对预后有利,但至少没有证据表明其对预后不利。MAP目标在70-100 mmHg范围较为宽松。

因此,在CPB期间应根据病人基础血压和终末器官灌注监测(如果有的话),来确定患者的个体血压目标。

4. 颈动脉或颅内血管手术患者

一项以早期认知功能障碍为终点的非随机研究发现,在颈动脉内膜剥脱术中,颈内动脉暂时阻断期间目标血压应为基础值的120%。根据两项非随机研究,颅内血管手术的血压目标可能是维持SBP>90 mmHg、MAP >70 mmHg。多数专家建议,在将动脉瘤供血动脉暂时夹闭期间,应谨慎维持血压在基线水平以上。

5. 平衡低血压相关器官缺血与高血压相关手术出血

在围术期,目标血压应根据器官缺血和与血压相关的手术出血的风险进行调整。

当器官缺血风险高时,血压应维持在允许范围的上限;

当血压相关出血风险高时,应维持在较低的允许范围内。

当两种风险并存时,应该采用风险收益进行决策。

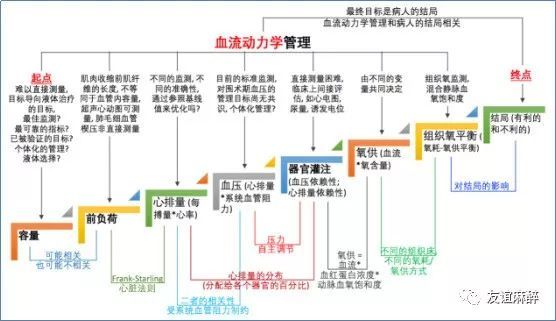

组织氧代谢监测导向的血压管理

血流动力学是一个阶梯(图4)。血压居中,而组织氧平衡为上游指标。近红外光谱测量的组织氧饱和度(如脑组织氧饱和度)代表的是组织氧耗与氧供的平衡。

组织供氧由阶梯中的多个下游指标决定,而血压只是其中的一个决定因素。因此,组织氧平衡和血压的关系是不一致的,需要在临床环境中进行解释。

如何通过组织氧平衡监测来指导血压管理仍然是一个未知,但也是希望,值得进一步探索。

精准治疗低血压的一个建议

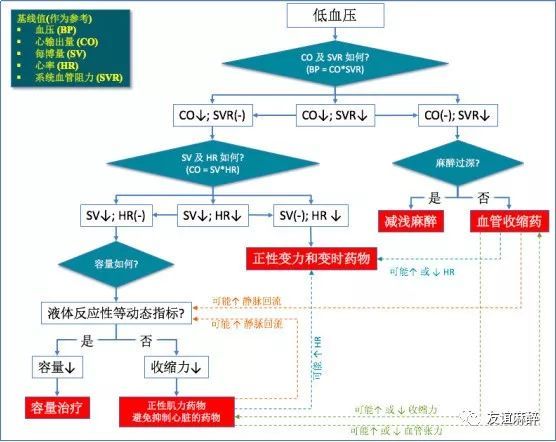

精准治疗围术期低血压应参考患者基础血压、心输出量、每搏量、心率和全身血管阻力等因素(图5)。

血压由心输出量和全身血管阻力决定(BP=CO*SVR)。如果心输出量减少是导致低血压的原因,则应确定心输出量减少的原因,即每搏量减少或/与心率下降的鉴别诊断。每搏量减少的可能原因有血容量不足、心肌收缩力降低、或后负荷过高。如果患者有液体反应,即在液体治疗后出现相对较大的每博量增加(例如 ≥10%),治疗方法应选择容量治疗,否则应使用正性肌力药物治疗或降低后负荷。如果心率下降是导致心输出量减少的原因,则应提高心率。全身血管阻力的降低可通过麻醉深度调整或血管升压药物或两者同时治疗。这项建议的实施需要高级血流动力学监测,以评估容量和流量。这个建议也需要通过RCT进行验证。

图5:围术期低血压的鉴别诊断及治疗。血压(BP)、心输出量(CO)、每搏量(SV)、心率(HR)和全身血管阻力(SVR)的基础测量值作为决策时的参考。↓表示减少或不充分; ↑表示增加;(—)代表没有变化或稳定。需要注意的是,大多数用于低血压治疗的血管活性药物产生多种心血管效应,包括动脉收缩、静脉收缩、正/负性变力和变时效应。

术后血压管理的重要性

患者术后血压的管理一样重要。

接受小手术的患者在全身麻醉后常并发体位性低血压。

颈动脉内膜剥脱患者手术后血流动力学不稳定可能增加了患者围术期和1年的病残率和死亡率。

最近的一项回顾性研究表明,围术期(术中、术后当天和术后第1天到第4天)需要干预的低血压(SBP <90 mmHg)与心肌梗死和死亡有关。

RCT显示,手术期间与术后前四个小时的个体化血压目标(基础值的 90-110%)对预后有利。

因此,患者术后持续的血压管理目标值得进一步探索。

本文所写绝非医疗事故的评判标准

众所周知,作为最不稳定的生理变量之一,血压在围术期很容易超出目标范围。然而,血压的波动只是一个需要处理的信号,而并非术中管理不当的评价标准。有证据表明,在评价麻醉医生表现时,麻醉诱导期间出现的低血压并非可靠和有用的质量指标。只要在严密监测的基础上及时采取纠正措施,根据临床经验,血压波动所带来的危险通常是微小和可逆的。这一发现与前面提出的观点一致,即血压相关的损伤不仅取决于波动范围,还取决于变化持续时间。

本文所提出的一系列考量,旨在便于确定围术期的理想目标血压,而非对医疗事故的判断指标。这些建议是临时的,必须在有新证据时加以修订。

结语

大量的非随机研究表明,围术期血压与患者预后密切相关。

根据在非心脏手术患者中进行的三项随机对照研究和在心脏手术患者中进行的五项随机对照研究,我们发现,与维持较低的血压相比,维持较高的血压并不会导致更差的结果,相反可能会有更好的预后。

与慢性诊治中高血压的管理相比,围术期血压管理更需要个体化和精准化。病人和医护人员在围术期的配置比例,使血压的强化管理能得以实现。例如,在整个手术过程中,患者和医师比例至少1:1。

在确定患者围术期血压目标时,需将手术类型、患者基础血压、与低血压相关的器官缺血风险及与高血压相关的出血风险考虑在内。

鉴于缺乏有力证据,且血压在围术期存在较大不稳定性,本文提出的建议应作为临床决策参考,而非对医疗事故的判断标准。

我们迫切需要更多的研究,特别是以预后转归为导向的RCT研究。

参考文献

Meng L, Yu W, Wang T, Zhang L, Heerdt PM, Gelb AW. Blood Pressure Targets in Perioperative Care. Hypertension. 2018 Oct;72(4):806-817. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11688.