人生不是儿戏,但却有一种游戏,天天教唆你的孩子去自杀。

可怕的是,它很可能就在你孩子的手机里。

今年7月,成都一个12岁的小女孩,一反往常,连着几天一到晚上,就跑进母亲房间,吵着要一起睡。她看起来很害怕,一直跟母亲说:“妈妈,我心跳得好厉害,整天都跳得好厉害。”

母亲觉得孩子不是生病了那么简单。追问之下,女儿才说出,两年前她就一直在关注一款游戏,这几天她很害怕游戏里的人找上门杀了她。

到底是什么游戏,让小女孩觉得自己会被追杀?这款游戏叫“蓝鲸”。仅仅在去年,全球就有几百个青少年因为这款游戏自杀身亡。

蓝鲸游戏,是俄罗斯的一款专门煽动青少年自杀的游戏,又叫死亡游戏。

相关资料这样介绍:

“蓝鲸,是一款俄罗斯死亡游戏,游戏的参与者在10-14岁之间,完全顺从游戏组织者的摆布与威胁,凡是参与的没有人能够活下来,已经有130 名俄罗斯青少年自杀了,而且这个游戏还在向世界扩张。”

蓝鲸游戏在社交网络上流传,邀请年轻人参与某个特定的组织。

游戏规则是,游戏的管理者会要求每一个参与者按时完成列表中的所有关卡项目。这些项目都带有某种特别的刺激性,比如:

每天凌晨4:20分起床,起来看恐怖电影,听恐怖音乐,半夜爬上屋顶。

在自己的手臂、腿上用刀片自残,并拍照或拍视频发给上级管理者,以此进入下一个关卡。

在手臂上刻一只鲸鱼,并告诉自己是一条孤独的蓝鲸。在这期间,不准和任何人说话。

……

这对很多叛逆的青少年有着特别的吸引力。

在游戏的过程中,蓝鲸游戏会逐渐摧毁你对生活的希望与向往,产生无尽的绝望。慢慢引导你自残,最后自杀。

2017年7月,江西有一个16岁的少年徐某,趁着父母不在家,拿起了菜刀,斩断了自己的阴茎。

父母发现时,徐某正倒在血泊中。医生说,徐某是环形切除,切除得很彻底,阴茎再植成功的几率很小。

手术室外,激动的父母向记者控诉,孩子之所以会有这么偏激的行为,正是因为蓝鲸游戏。

有些青少年因为叛逆和好奇,加入蓝鲸游戏。但一旦进去,几乎就难以脱身。

在参与游戏之前,参与者必须把自己的真实信息,包括家庭住址、甚至是裸照等发给管理者。管理者则宣称,一旦中途退出,全家都会被人肉,甚至被追杀,裸照会流传到网络上。因此,这就是一条不归路。

而这些青少年自残、自杀的过程,甚至会被拍成视频,拿去交易。要想成为游戏的管理者,也需要缴纳一笔费用。

这个游戏,以正常人的思维,基本上会一笑置之,甚至嘲弄一番。

但它颇有几分邪教的气质。仅仅是2017年,俄罗斯就已经有130个青少年因此自杀身亡。现在已经蔓延到了世界各国,包括中国。

2017年5月,四川某公安局接到了一个报案,一个男孩虚弱地说:“救救我,我参与了蓝鲸游戏。”

警方赶到时,报案的少年已经连续闯了12关。但就在越陷越深时,他想起了父母,想起了自己的朋友,才胆怯报警求救。警察发现他时,他已神情恍惚,眼光呆滞,手臂上伤痕累累。

据四川省公安厅网络安全保卫总队公布的数据,2017年上半年,仅四川一省,警方就发现了52个蓝鲸游戏参与者,他们都是11~17岁的青少年,其中22个有自残行为,另外还有两个已经精神失常,送往精神病院救治。

其中很多人已经完成了砸车、抢钱、看恐怖电影、看虐杀动物视频的关卡,正一步步走向自杀的深渊。(来源于《四川日报》)

蓝鲸的邪恶与魔力到底在哪里?

其实,蓝鲸的游戏管理者,从没有追杀过中途退出的参与者。那只是吓唬人的。它一直在做的,是引诱、煽动青少年去自杀。

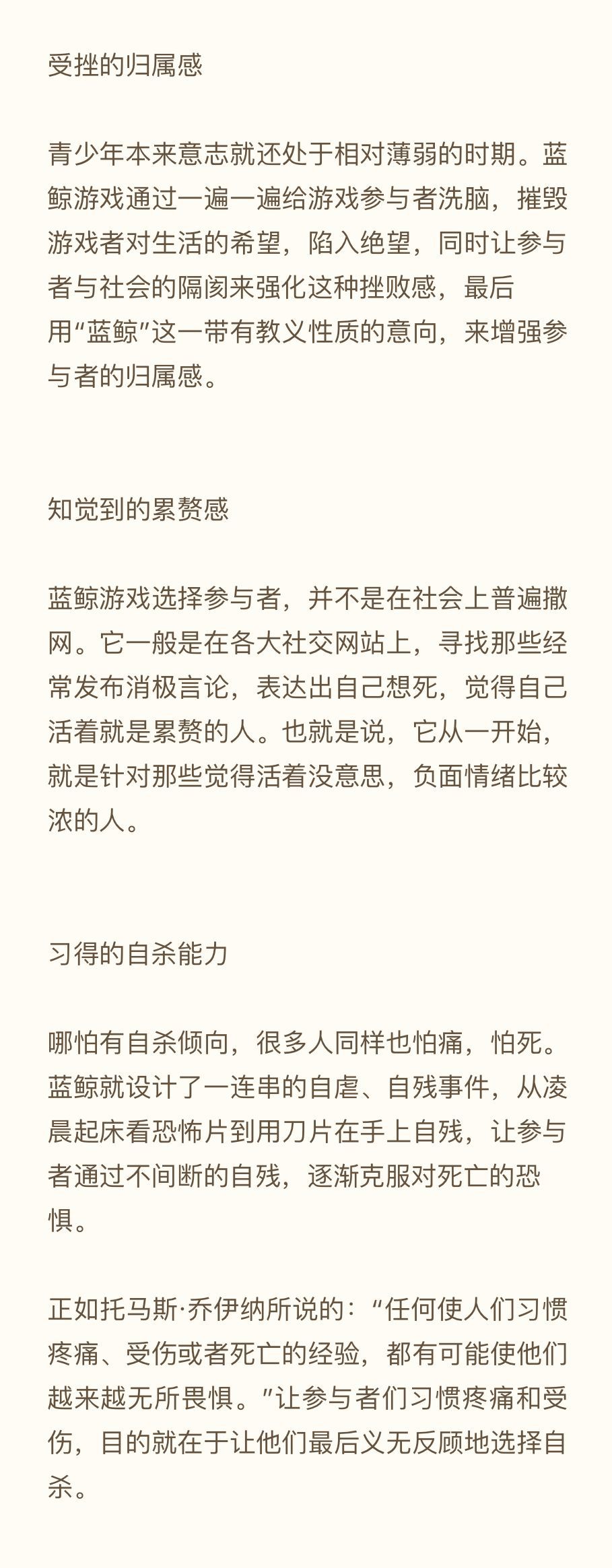

蓝鲸之所以会选取青少年作为对象。是因为青少年正处于叛逆期,标新立异是共同的特点。蓝鲸宣扬的“自杀不可怕”“自杀勇敢”“自杀浪漫”等观点,正好迎合了青少年这一特征。

当然不仅仅如此。蓝鲸还有一套理论,堪比一些邪教的教义。

这个游戏为什么叫蓝鲸?

因为蓝鲸生活在蔚蓝的深海,是一种孤独,静谧,神圣的动物。它们有集体自杀的习性,因为体积庞大,死后尸体还能为周围的生物提供养分上百年,因此还有个美丽的名字叫“鲸落”。这被宣称是“蓝鲸留给大海最后的温柔”。

这些听起来很美、很动人的解释,对青少年造成了相当的迷惑。给青少年贴上孤独、与众不同的标签,再美化死亡,宣扬“自杀浪漫”,鼓动青少年自杀,营造一种互相取暖的感觉。这是蓝鲸的第一步。

为什么要设计每天4:20这个时间点起床?

蓝鲸游戏的设计者,本来是一个心理学的高材生,他太知道,要控制一个人,首先就要剥夺他的睡眠。

长期缺乏睡眠的人,首先受到影响的,是大脑控制情绪的区域。缺觉会让负面情绪更难排解,加重抑郁、焦虑。而4:20分,正是人体最需要深度睡眠的时候,也是人一天之中,精神最脆弱,最容易自杀的时刻。

在4:20分起床,听恐怖音乐、看恐怖电影,是在进一步摧毁游戏参与者的心理防线,加重抑郁情绪,强化悲观的念头。可见,这是一个经过精心设计的,无比阴险与恶毒的游戏。

为什么不让游戏参与者跟他人交流?

这是为了加重参与者与社会的隔离感,让他们越来越孤独,到最后相信自己是一条深海里孤独的蓝鲸,让自杀、自残这件事,变得更神圣,也更自然而然。

游戏的设计者,会重复和参与者说:“你这个废物”,“你就是个垃圾”,“你长得好丑”等等,让参与者陷于自卑的情绪中,加重虚无感、低价值感,直至陷入一种无法自拔的绝望。

俄国就有一个10岁的小女孩,玩到一半想退出,管理者就一直跟她说:“你太无趣了,父母也不会理解你,生活不可能变好。只有死亡才会告诉你答案。”

最后,小女孩选择了自杀。

这是一个名副其实的反人类游戏。

对一个正常人来说,没有谁不惧怕死亡,不热爱自己的生命。但蓝鲸到底做了什么,会让人一步一步走向死亡?美国心理学家托马斯·乔伊纳的自杀人际关系理论中说,人自杀需要满足三个要素:

蓝鲸正是这样一步一步,将青少年带到了死亡的边缘。

2016年,在俄国总统普京的亲自督战下,游戏的创建者菲利普·布德金被捕。他只有21岁,但符合了所有高智商犯罪份子的特征:孤僻、高智商、心理学高手、反人类。

调查人员称,布德金从2013年就开始琢磨设计“蓝鲸游戏”,并吸引一些孩子加入他在俄罗斯社交网站VK上建立的群组,向玩家提出奇怪的要求,如用视频或照片证明自己杀死了动物等,从而“筛选”玩家。而最终留下来的小部分玩家将顺从“游戏”管理员的要求,无论终极任务有多可怕。如果有玩家想要离开,将受到来自管理员的威胁。

在面对调查人员时,布德金承认了自己的罪行,但认为自己的所作所为只是在为社会“清理垃圾”。

布德金说:“他们快死了,而我给了他们在现实生活中得不到的东西,比如温暖、理解和联系……他们都是些没有社会价值、只会危害社会的废物。而我正在将这些人从我们的社会清除掉。”

这个游戏在中国社交网络出现后,也很快引起了全社会的警惕和严打:

腾讯的安全团队以“蓝鲸”游戏以及相关的关键词对QQ群进行了彻底排查,对有大量疑似相关的QQ群进行了处理。目前,典型的关键词包括“蓝鲸”游戏、“蓝鲸”死亡游戏、“蓝鲸”挑战、“4点20叫醒我”等。

百度贴吧对“蓝鲸”游戏吧进行了关闭,关键词进行了全网清理,为了防止此类自杀的再度出现,积极地搜集相关自杀、血腥型信息的线索,将相关线索上报给相关部门。

新浪微博博站方已经解散相关话题,避免该类内容在微博聚集讨论,添加屏蔽词,防止该类内容通过搜索传播,目前已经清理涉“蓝鲸”游戏相关内容1300余条。

北京市文化行政执法总队网络执法队干部石铁说,“蓝鲸”游戏本质上不是传统的网络游戏,是通过建立社交,引诱、教唆青少年犯罪。下一步将按照文化部相关部署做好查删工作;并严禁属地游戏公司炒作、打擦边球,开发命名此类游戏;督促相关平台扩大关键词的屏蔽范围。同时,严禁网络动漫企业传播类似不良文化信息,严禁提供“蓝鲸”游戏网络直播。

死亡游戏可怕,父母更要反思

但一个参与蓝鲸游戏的女孩在接受采访时说,她“想寻找的其实不是死亡,而是关注和温暖”。这反映的问题也值得我们深思。

孤僻,缺乏温暖、关注和爱,是参与蓝鲸游戏孩子的普遍特点。事实上,一个孩子,身上伤痕累累,每天精神恍惚,却能持续一个多月甚至更长时间不被发现,他有多被忽视,可想而知。父母们需要格外警醒和反思。

青少年心理健康问题,是死亡游戏有可趁之机的另外一个重要原因。北京大学儿童青少年研究所曾公布一个数据,每5个中学生中,就有1个考虑过自杀。

很多家长常说:“今天这些在蜜罐里长大的孩子,真是不知道什么叫苦。”这是一种认知的误区。没有体会过物质的匮乏,不代表孩子没有尝到苦头。相反,社会越发达,物质越丰富,孩子要承担的压力,也比父辈祖辈多得多。

香港的自杀预防服务中心,几乎每隔一小时,就有学生打进热线,抱怨学业压力大,流露出自杀的想法。

浙江警方也曾在蓝鲸游戏聊天群中,拯救出了一个12岁因学习压力过大而加入游戏的女孩。

所以,父母们,有空就多陪陪孩子吧。你不陪,总会有别的东西陪着他。

来源 | 中国反邪教

转自国馆