近日,一则“开了33年的丽新影音即将结业”的消息在朋友圈广泛传播,引起不少东莞市民的唏嘘和不舍。提起丽新影音,相信在东莞读书和生活的“70后”“80后”一定不会陌生。

丽新影音自1986年在莞城新风路开业,至今运营已有33年。丽新影音的店长良哥介绍,丽新影音曾三度搬迁,从最初的30平方米到300平方米,再变成120平方米,到如今正式宣布结业,大家见证的不止是丽新影音的命运变迁,更多的是那个回不去的唱片时代。

回忆

唱片店繁荣的那些年

东莞唱片店的繁荣年代,还是要从丽新影音说起。

时间追溯至1981年,丽新影音的老板苏先生从香港亲戚带回来的宝丽金卡式带上发现商机,开始在莞城大西路上推车摆卖。据良哥回忆,当年还没有出现CD的概念,流动车上摆卖的全是老式卡带。近年来,良哥几乎是丽新影音的发言人,自1991年工作至今,大到运营决策,小到海报张贴、唱片摆放、进货出货,基本都是良哥在打理。对于丽新影音的发家史,良哥是最清楚的人。“当年并没有太多的娱乐项目,大家下班听听卡带几乎就是最大的娱乐消遣了。按照现在的说法,在上世纪80年代,影音行业就是一个朝阳行业。”

1986年,丽新影音在莞城新风路开设了第一家门店,开始积累起第一批客户。2002年6月27日,丽新影音从新风路101号搬迁到新风路180号,空间从30平方米变成300平方米,员工从几个人变成20多人,上下两层店面铺满最新最热门的影音碟片。但最让人印象深刻的,要数那幅悬挂在丽新影音的外墙、有着一层楼高的Twins海报,这幅海报曾经吸引着无数路人驻足拍照。

“当时那幅海报真的挺吸睛,Twins也是无数学生的偶像,记得当时正版CD要上百元一张,但是Twins一发专辑,几乎都会被抢购,有时候缺货还需预交订金才能拿货。”当时店铺的生意究竟有多火爆?良哥回忆道,1995年到2005年的十年间,港台音乐处于发展鼎盛期,加上卡拉OK流行,“当时早上9点半开门、晚上11点半关门,特别是遇到当红歌手发片,两层楼都挤满了来抢购唱片的人。”

那十年几乎是丽新影音发展最好的时期,其实也是东莞唱片市场发展最蓬勃的时期。据良哥介绍,包括丽新影音在内,当时新风路上遍布着大大小小数十家影音店。短短500米的路面上就有丽新影音、东莞市粤声音像唱片公司和得利影音三家颇有规模的影音店,不知名的小型影音店更是如雨后春笋般冒出来,特别是在新风服装城的二楼基本上隔两三家服装店就会有一家影音店。

“记得上高中时,路过影音店都要进去逛逛。感觉那个时候总有买不完的CD和逛不完的CD店。”家住新风路附近的祁雪婷是一名不折不扣的CD控,至今家里仍然收藏着数百张CD。“当时听歌没有现在方便,要听歌只能买CD。记得当时CD碟片实在太多了,我们都是拆掉专辑硬盒,把CD叠起来放进不织布袋里。”

如今

渐渐消失的唱片店和唱片年代

你还记得最近一次逛唱片店和购买实体唱片是什么时候吗?

这是今年8月6日,一位名叫“蝎子小Q”的网友在“g-music”百度贴吧上发的帖子,他说他最后买的唱片是2013年周笔畅发行的《Unlock》。下面紧接的回复是“十年前”“忘记了”“周杰伦的《七里香》”“2012年《花又开好了》”……

这个帖子正好印证了近年来中国唱片业的发展趋势,大家购买唱片的欲望在不断地减少,一间接着一间的唱片店在慢慢消失。以北京为例,据《文艺生活周刊》的数据显示,北京在2005年有3000家左右的音像店,2006年后这个数字以每年500家递减。截至2018年,仍旧营业音像店仅为20家左右。

笔者在翻查资料时发现,北京并非个例,各个地方的唱片市场都在急速萎缩。以2018年为例,2018年6月27日,有近30年历史的香港唱片(Hong Kong Records)金钟太古广场分店因为经营困难正式结束营业。2018年7月1日,全美最大的家用电器和电子产品零售百思买宣布正式下架音乐CD。2018年12月18日,风光一时的著名唱片公司HMV宣布,由于债务累计达4000万港元,缺乏偿债能力,不得已将旗下HMV零售业务自愿清盘并关闭全港7家店铺,结束在香港25年的业务……

“大约是在2015年和2016年,一下子就没有人买唱片了,连喘息的时间都没有留给我们。”从盛极一时到风光不再,良哥说这不仅是丽新影音的历史,更是整个唱片行业的历史。“特别是2018年以来,整个唱片市场变得更窄了。其实我和老板的想法是只要能维持收支平衡就不结业,也有考虑是否可以换一家小一点的铺面继续做唱片,只是近一年来店铺的生意实在太差,无奈之下才决定结业的。”

坚持

他们还在唱片市场坚守

丽新影音结业后,东莞市民还可以在哪里淘到唱片?

良哥说,小型的唱片店几乎都消失了,过去稍有规模的唱片店如今都变成了微型唱片店。据其介绍,得利影音在离开新风路后搬迁至东莞市开放大学旁边;东莞市粤声音像唱片公司已经改名为添声音像,搬到了阮涌路口附近;东湖花园商场二楼应该还有1—2家影音店。

提起得利影音,不少生活在莞城的市民都会有印象,在东莞唱片市场风光的那个年代,得利影音有着与丽新影音同样的影响力和号召力。“那时候我们就开在丽新影音附近,客源太多了,同行之间根本就不怕竞争。”走进得利影音,一排排的货架上铺满了以港台歌手为主打的唱片,其中有近期新发布的唱片,也有一些上世纪80年代、90年代的老碟片。据得利影音的蔡老板介绍,得利影音从1989年开业至今已有30年,过去的客户以学生为主且从不缺新客,现在就只剩下一些年龄较大的老客户和唱片爱好者过来淘碟了。

《海豚湾恋人》《薰衣草》《天国的嫁衣》……打开得利影音的仓库,一套套熟悉的中日韩电视剧DVD铺满货架,蔡老板告诉笔者,这些碟片早已无人问津,如今丢了可惜。谈及坚持,蔡老板表示,唱片已经挣不到钱了,早几年也曾有结业的想法。只是老客户一直跟他说得利结业了他们就淘不到唱片了。没办法,后来老客户变成了好朋友,得利也变成一个东莞唱片爱好者的集散地。“以前的老客户现在基本上都50多岁了,大家有空过来喝喝功夫茶,吹吹水也不错。”

大概在十年前,莞城东湖花园商场二楼也曾经有十多家唱片影音店,与新风路不同的是,当年东湖花园影音店的客户群是以日韩等国外客户为主。近日,笔者来到东湖花园商场二楼,发现仍旧营业的音像店仅有两家。“现在整个唱片市场都在走下坡路,连唱片公司都不出实体碟了,我们还能卖什么?”步长影音是仅存的两家影音店之一,自2002年以来一直在东湖花园二楼经营碟片生意。据看店的店员介绍,随着电商的崛起及一些日韩工厂搬迁,曾经繁华一时的东湖花园也变得冷清了,影音店的生意也是一落千丈。只是大家对唱片是有情怀的,只要能维持运营就会继续坚持。

探索

这家影音店从来没有想过靠卖唱片挣钱

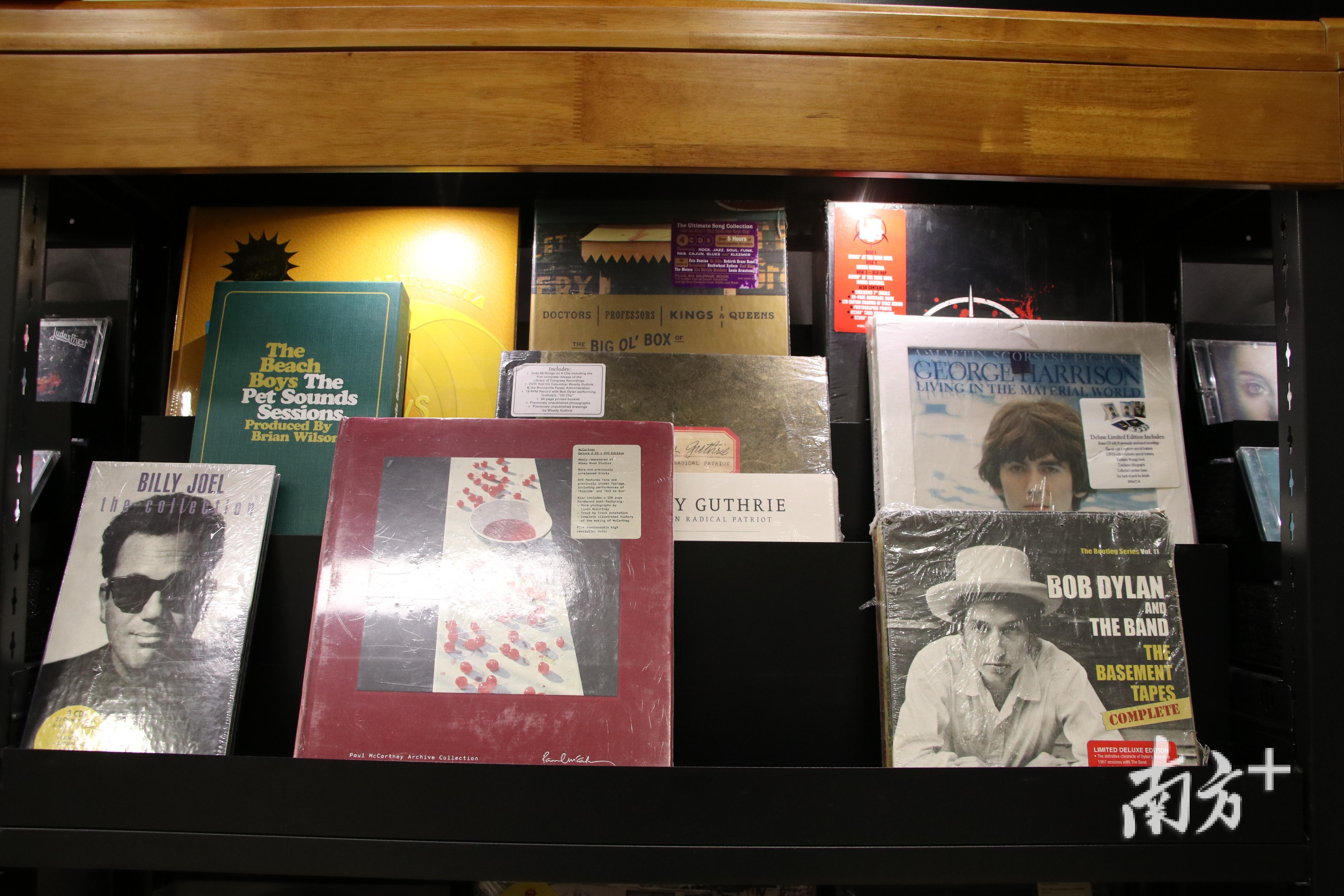

巫工作室就隐藏在南城万科769文化创意园的二楼,没有明显标识的广告牌,也没有人来人往的铺面,却是近年来不少东莞年轻人淘碟的首选地。走进巫工作室,The Beatles、Billy Joel、Bob Dylan、Elvis Presley、Leonard Cohen、山口百惠、痛仰、新裤子、旅行团、刺猬……都整齐有序地摆放在收纳木盒子中。巫工作室主理人任峰告诉笔者,工作室内有近万张CD和上千张黑胶唱片,其中店铺珍藏一张最老黑胶唱片至今已有80多年历史。

与其他老牌影音店不同,巫工作室似乎有着不一样的故事。据任峰介绍,巫工作室成立于2015年,一开始,工作室是一家做音频产品和专门做国内音乐人正版衍生品的公司,随着“巫单曲人生壁挂式CD机”与“巫1900提箱式黑胶唱机”被越来越多的人熟知,唱片的需求亦随之变大。为了让这些顾客有更多的选择,团队开始从世界各地搜集唱片,慢慢地工作室从原来的20平米变为现在的100平方米,唱片也成为了该工作室的一大特色。

“我们从来没有想过要靠唱片挣钱,店内的唱片和黑胶一般只在采购价格上上调10%进行销售。工作室销售唱片最大的目的就是让更多的朋友能够体验唱片的魅力。”在任峰看来,销售唱片并非工作室的最终目的,推广唱片文化、黑胶文化,让大家享受音乐所带来的乐趣才是最重要的。

值得一提的是,在今年4月13日和14日,“国际唱片店日——东莞站唱片市集”在巫工作室举行,这是东莞首次举办国际唱片店日相关活动。活动当天,声音图书馆、巫工作室联合各大唱片店和音频设备商推出一系列唱片文化活动。据了解,“国际唱片店日”起源于2007年美国巴尔的摩,几个唱片店老板在一次唱片店主讨论会的头脑风暴中受到“自由漫画日”的启发,决定一起创立“唱片店日”。首个国际唱片店日活动在2008年4月19日举行,后来逐步形成每年4月第3个星期六举办的惯例。

此外,8月10日和11日,伴随《乐队的夏天》最后一集播出,巫工作室联合独音唱片举行了一场“和巫一起乐一夏”的夏日放映活动。据介绍,“独音唱片”为新裤子、刺猬乐队、旅行团等音乐人的唱片发行公司。活动当天,除了有放映活动之外,现场还设置了“乐一夏”音乐市集、夏日放映会和Solo小舞台,吸引了东莞乃至周边城市的乐迷到场狂欢。

“还是想创造一个唱片环境吧,现在就是太缺少这样子的氛围了。我们工作室每天都有从周边各地赶过来淘唱片的粉丝,他们有时候坐在后面的试听室里选唱片,一听就是一整天。”谈及如今唱片市场大不如前,任峰表示并非完全赞同。“很多唱片店为什么会被市场淘汰,就是因为他们选唱片太依赖个人喜好了,品位还停留在上世纪90年代。比如,现在的年轻人喜欢爵士,但又有多少老牌影音店有小众爵士唱片呢。”

声音

我们为什么还要听唱片?

“为什么现在手机听歌这么方便,我们还是要听唱片?”这是《中国日报》在2019年4月13日“国际唱片店日”当天推出的深度选题。根据国际唱片协会IFPI发布的《全球音乐报告2019》显示:2018年全球录制音乐总收入为191亿美元,增长9.7%,实体收入却下降10.1%;与此同时,黑胶收入仍保持上升趋势,连续13年增长,涨幅6.0%,占整体份额的3.6%,中国成第七大音乐市场。

随着一部手机便能看遍国内外无数大片,点击一下就能听到最新最热的流行歌曲;随着一间接着一间的唱片店宣布结业,过去那个排队淘唱片的年代逐渐远去,是谁还在坚持着听唱片?其实,在东莞仍然有这么一群人,他们家里有着大电视和百万级别的音响,他们仍然坚持着听唱片的习惯,他们说手机太方便了反而没有了享受音乐的乐趣……

在丽新影音结业前夕,笔者看到了匆匆赶来淘货的张先生。据良哥介绍,张先生是丽新影音骨灰级的老顾客。“我们不单是在丽新买唱片,有时候去中国香港和马来西亚旅游也会到当地的唱片市场看看。”自1992年以来,张先生便有买唱片的习惯,在他看来,用音响播放音乐和用手机播放音乐的效果是完全不同的。唱片就像一顿期待已久的大餐,而手机音乐仅仅只是泡个方便面。

除此之外,播放唱片所需的仪式感也成为部分人坚持听唱片的原因,刚从东莞理工学院毕业的卢家琪便是其中之一。在卢家琪看来,手机听音乐太方便了,播放唱片的过程更类似于一种仪式。首先是翻找的乐趣,用指尖划过一张张唱片选出最想听的那一张;拆开唱片盒,将唱片放在唱机转盘的主轴上,等待着唱机的读写;更重要的是,由于家庭唱机不能随身携带,听音乐必须在一个自我的环境中,是一个主动聆听和享受的体验。卢家琪告诉笔者,近年来,随着唱片市场不景气,如果想要淘一些最新最热门的唱片都需要到香港去,虽然如今工作比较繁忙,但是仍然坚持着每年去两三次。

手记

仅有情怀难以留住唱片店

当丽新影音结业的消息传出,很多人都在用自己的方式,告别这位33岁的老朋友。有的人会选择到店消费,留下那个30年不变的“丽新胶袋”;有的人会选择在柜子深处找到“过去的那张CD”,放入尘封的播放器里聆听那个久远的声音;当然更多人的只是在感叹时光飞逝,时代在变。

丽新影音对于东莞人来说意味着什么?为什么大家对丽新影音的结业会有这么大的反应?在笔者的记忆里,对丽新影音的最初印象便是那幅一层楼高的Twins海报,而最深印记,则是把当时的丽新影音当成了东莞最潮的香港唱片店。

那是一个港乐盛行的年代,Twins刚刚推出便风靡无数少男少女。当年听音乐的方式也比较单一,除了守在电视前看TV外就只有购买唱片回家播放。还记得,那时候在电视上听到好听的歌曲就会想着马上入手唱片然后播放,当然买唱片的首选地便是丽新。就像良哥说的,那是唱片最好的年代,那也是人人都爱音乐的年代。

至于什么时候开始不买唱片了?老实说具体时间早已记不清了,丽新影音再次出现在新闻头条已是结业消息。首次拨通丽新影音的电话,接电话的便是良哥,告知来意后,良哥欣然接受了笔者的采访。走近丽新影音,门口贴着“租约期满”的通告,店铺内也只剩下空空的唱片架及仅剩的几张唱片。良哥说,自从7月18日发布结业的消息后,大家都过来淘唱片,有时候甚至会产生是不是又回到唱片辉煌时代的错觉。只是,良哥又马上强调说,唱片的年代已经过去了,现在唱片店就是一个夕阳行业。良哥说,丽新结业后计划先休息,随后会转型开个小吃店,大家如果想跟良哥聊聊音乐的话可以到莞城中心小学分校附近寻找良哥的身影。当然,良哥说他从未想过完全放弃唱片,他说自己本身也是音乐发烧友,未来只要有机会还是会跟东莞的乐迷交流和推广有意思的发烧碟。

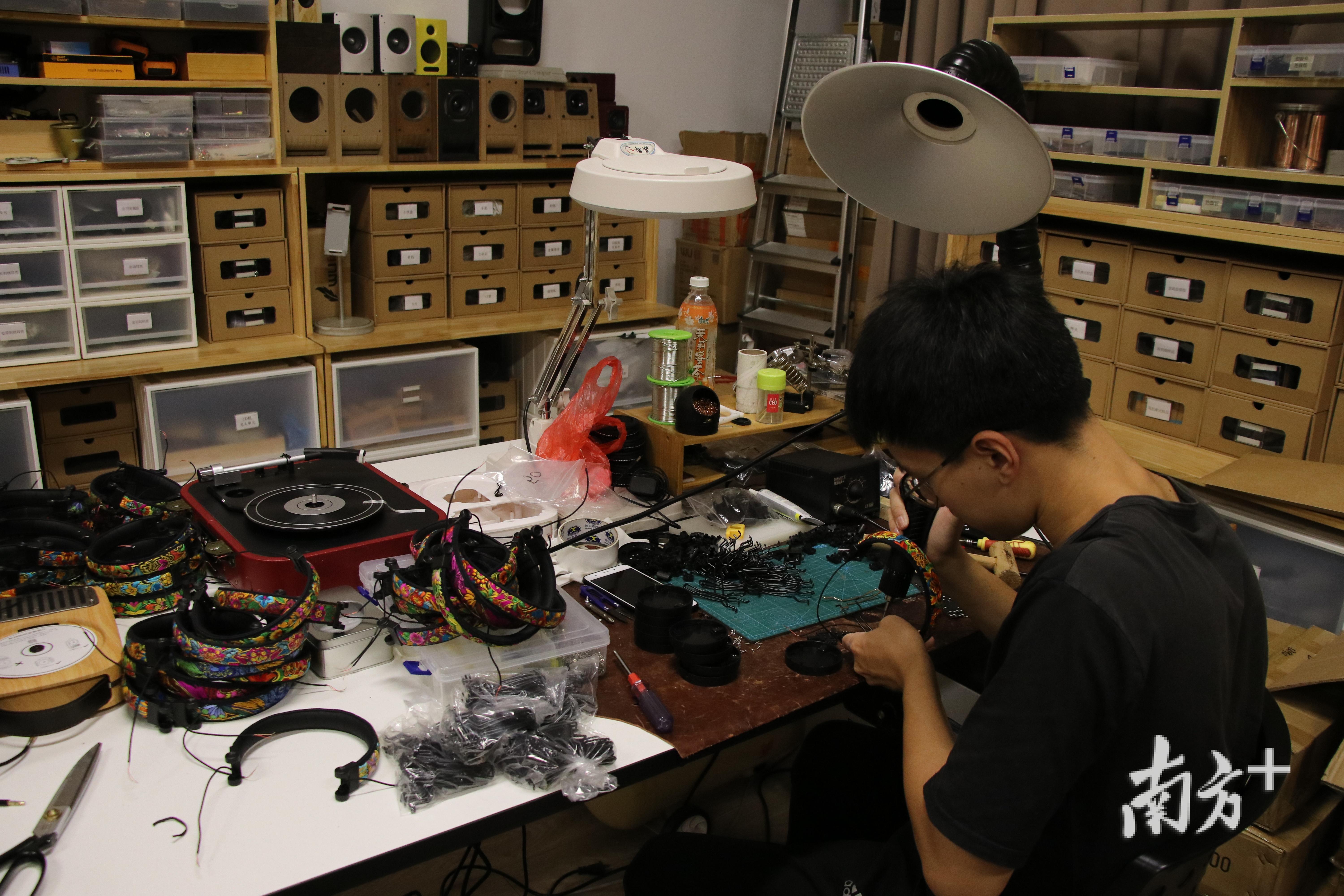

在这个速食的年代,情怀似乎变得有点重要,但是仅有情怀足够吗?在采访巫工作室当天,他们正在制作一款维吾尔族刺绣的耳机,任峰说这是公司最新设计的产品,设计理念是将非遗文化和音频设备融合,年轻人会喜欢这种跨文化的创新。在巫工作室,他们卖音频产品、卖唱片、卖黑胶,他们会定期举办有关音乐的线上下线活动,他们还开通了一个叫做“声音图书馆”的公众号,在“声音图书馆”里发布的不仅是巫工作室的信息,也有全国各地的唱片地图以及一些“煲碟”小知识。

遗憾的是丽新影音于8月15日已正式结业,可喜的是东莞仍有一批人坚守在唱片市场,大家仍然可以在东莞逛唱片店淘CD,尽情享受淘片的乐趣。

【图文】张晓敏(署名除外)