莞邑文脉悠久,以书画名世者代不乏人。中华人民共和国成立后,东莞更是诞生了一大批美术名家:文字学家容庚、工艺美术界学术泰斗邓白、浙江美术学院副院长黎冰鸿、海外中国水墨画传播者黄般若、人民英雄纪念碑浮雕创作者之一张松鹤、“中国农民连环画第一人”郭同江……在这些人的带领下,东莞美术进入了一个全新的发展阶段:1957年8月,东莞首个美术展览在县文化馆举行;1963年,东莞县文学艺术工作者联合会成立;1978年,广东美术家协会东莞分会成立;1996年10月,东莞美术作品首次在中国美术馆集中展出……

2019年是中华人民共和国成立70周年,岭南美术馆、莞城美术馆、莞城图书馆等东莞市展览机构开始梳理、发掘东莞美术发展史,举办“人民叙事——庆祝新中国成立70周年东莞美术创作工程作品展”“时代底色——新中国成立以来东莞美术作品展”“美的历程——馆藏东莞艺术家书展”等展览,带领东莞市民走进新中国成立以来东莞美术发展史。

东莞印记

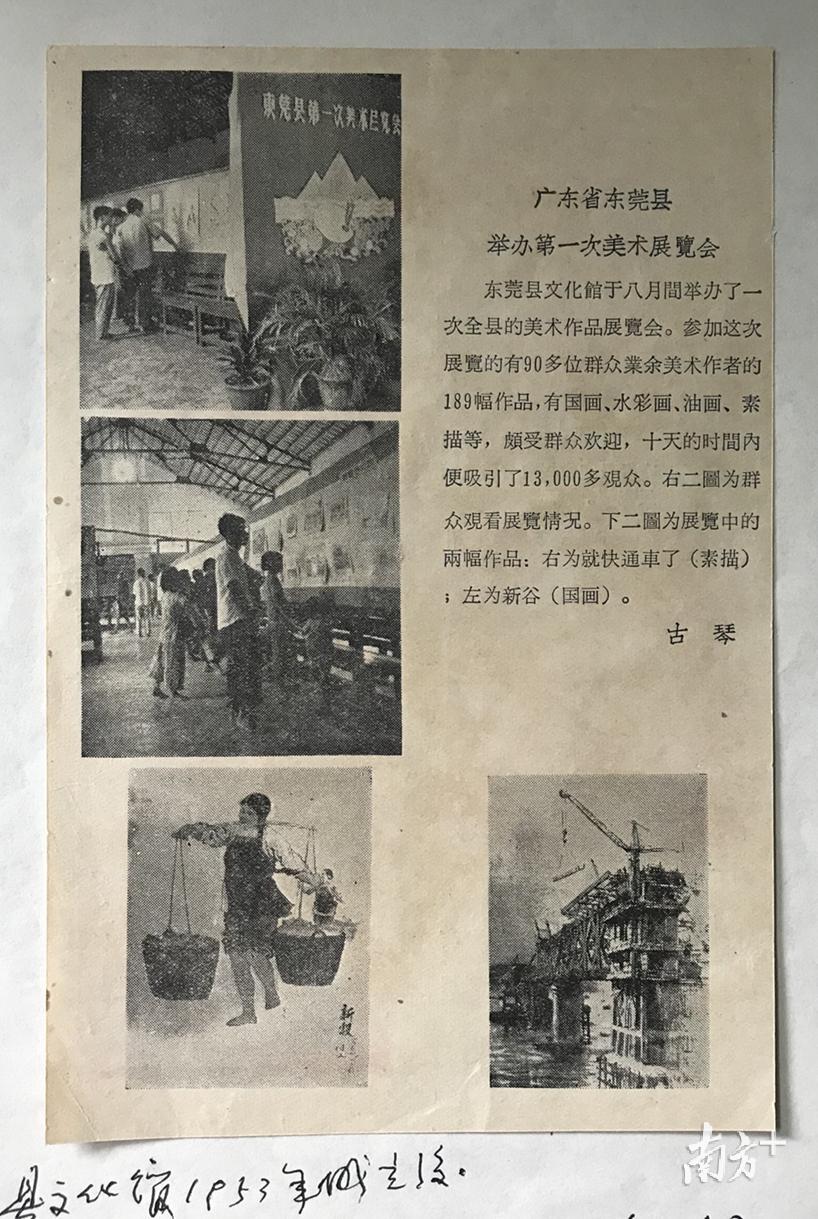

“东莞的美术力量不亚于其他地方,对于当时的广东来说,东莞展览是比较综合的,不单纯是美术,还有摄影等艺术形式。”东莞市书法家协会名誉主席岑诒立是新中国成立以来东莞美术发展史的见证人。1957年8月,东莞首个美术展览会在县文化馆举行,岑诒立与同事邀请全县87位业余美术作者,在县文化馆展出189幅油画、国画、水彩画、素描等美术作品。

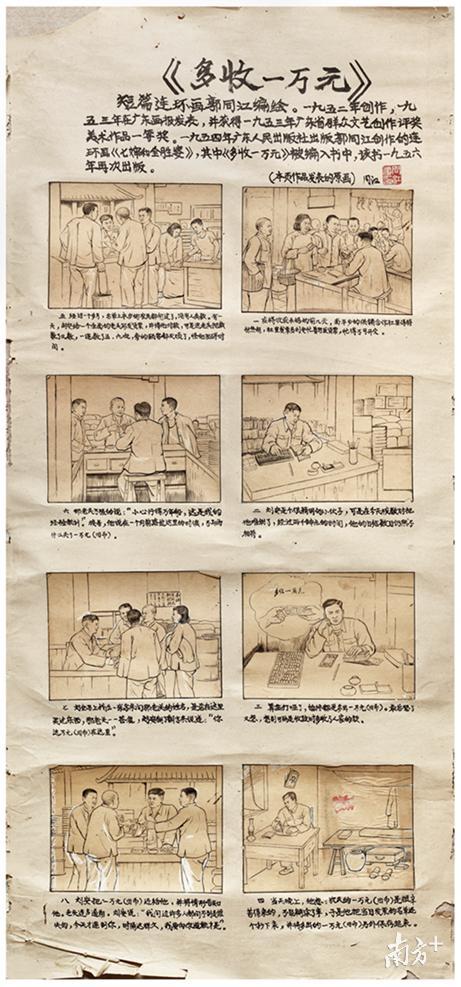

岑诒立回忆道,1958年至1959年,东莞县文化馆和莞城美术创作人员创作壁画多幅,并于1959年10月在东莞县展览馆举办“伟大祖国的东莞”展览,在文教馆展出郭同江的连环画作品。

郭同江被誉为“中国农民连环画第一人”,1951年起利用农业生产劳动的业余时间开始创作连环画、宣传画以及中国画,一生编创的连环画共200部左右,作品有2.5万多件,多是反映现实生活的作品。

1960年东莞举办美术学习班12期,101人参加培训。“美术培训班的老师主要是东莞本土画家及外来的美术教师,如非常有才华的本土速写画家熊超,在东莞定居的中央美院素描画家林运钊、谭铸尧教素描,李之澧教水彩,郭同江教创作,唐灵教写生。”据粤港澳大湾区美术家联盟副主席、东莞市美术家协会主席黄泽森介绍,这些画家将新颖的现代美术教学模式带到东莞,培育了大批东莞本土美术爱好者,为群众美术创作队伍的不断壮大打下基础。

20世纪60年代,郭同江被评为全国文艺先进工作者,与容庚、邓白、张松鹤等一批东莞艺术家被全国人民熟知。这期间,容庚任中山大学中文系教授,邓白创建浙江美术学院陶瓷系并任系主任,张松鹤创作新中国成立后第一件毛主席胸像《人民领袖》,黎冰鸿为中国革命历史博物馆创作大型主题性油画《南昌起义》,黄般若在香港创建七人画会,李汉仪和卢柏森在美术界崭露头角,在中国美术史上留下了东莞印记。

小小高潮

在“百花齐放,百家争鸣”文艺方针指引下的20世纪60年代,东莞县文学艺术工作者联合会于1963年6月28日至7月1日成立。1966年反映劳动人民在中国共产党领导下的反抗斗争史的大型泥塑展览在东莞县展览馆筹办。同时,不少东莞籍艺术家的作品走入人们视野:黄般若等人在香港大会堂举行“回国写生十一人联展”;卢子枢作品《水阁空明》选入中国美术馆“百年中国画展”;邓白作品《双环牡丹瓶》获世界陶瓷艺术博览会金奖。

20世纪70年代,鸦片战争博物馆广场上的大型雕塑正式落成,东莞群众美术群体活跃,莞城、虎门、石龙等地的工人业余美术创作组到广州冲击全国美术展览,东莞美术形成一个小的高潮,积淀了一批美术人才。

“1967年,我才11岁,因为父亲和石龙工人业余美术创作组一起搞展览,我就跟在他们后面的,他们对我的影响是很大的。”郭梅焕是出生于东莞石龙的画家,据他介绍,20世纪60年代石龙镇政府就组织了以中国画为主的石龙工人业余美术创作组,组长为赖树高,组员有姚志强等人。1965年到1975年间,石龙工人业余美术创作组在东莞美术圈较活跃。郭梅焕说:“他们的创作思维在当时的东莞较为前卫,很多中国画创作题材贴近东莞人的生活,表现了东莞工业和农业的发展。”

20世纪70年代后期,郭同江与其他画家合作的作品《春风桃李》获广东省工农业美展一等奖,邓锡清作品《工艺美术》《飞天》入选“建国三十年最佳邮票评选”活动,邓白、谭铸尧、熊超、唐灵、李汛萍等艺术家的艺术活动成果颇丰。

1978年,广东美术家协会东莞分会成立(前身为东莞画会),主席为郭同江,唐灵、黄泽森为副主席,熊超为秘书长,他们团结和组织全县美术工作者创作和发展具有时代精神和地方特色的美术作品,促进东莞精神文明建设。

高速发展

改革开放后,东莞的文艺事业迎来高速发展期,各类官方与民间的美术组织、教学机构恢复和创建,美术创作逐渐活跃。这期间,邓白回乡为东莞市政府创作巨幅工笔花鸟《白梅山鹧图》和《松鹤长春图》,被授予“恢复南宋官窑科硏成果荣誉奖”;李汉仪与雕塑家潘鹤、张松鹤等共同完成了大型纪念碑雕塑群《东江人民英雄纪念碑》;中国书画函授大学东莞分校成立,首任校长为罗阳;黄泽森作品《红荔飘香》获广东省美术比赛一等奖,并被选送参加全国美展。

20世纪90年代,东莞经济的快速发展吸引了许多美术专业人才来到东莞,为东莞本土美术创作注入新鲜血液。1992年11月,邓白向东莞市博物馆捐赠93件书画作品,表达对家乡人民的反哺之情;1996年4月,东莞市书法家协会成立;1996年10月,东莞美术作品第一次在北京中国美术馆集中展出。

新世纪以来,一批高标准的文艺机构在东莞政府的大力投入和倡导下建立:2008年2月莞城美术馆正式开馆;2008年4月22日,岭南画院正式成立,黄泽森为首任院长,首届全国画院院长高峰论坛在岭南画院举行。同时,首届岭南美术节在岭南画院开幕,这是东莞市当时唯一一个大型美术节;2013年5月16日,21空间美术馆正式开馆;2017年至2018年,岭南画院书法研究所、中国写意油画创作基地、中国写意国画创作研究基地、写意艺术研究院、岭南画院水彩画研究所相继于岭南画院挂牌成立。

依托日渐增多的高规格展览机构,东莞高水准艺术展览如雨后春笋般涌出,岭南美术馆和莞城美术馆自主策划的相关展览,如“图象就是精神——改革开放三十年广东美术”展、“传无尽灯——黄宾虹艺术大展”“靳尚谊与中国油画研究展”“丹心铸英魂——张松鹤回顾展”等展览接连在全国范围内取得不俗的反响,国家级展览“中国美术家协会水彩画艺术委员会年度提名展”更是连续四年落户莞城美术馆,吸引了众多国内外优秀艺术家来到东莞交流学习,为东莞本土艺术家提供优质展览资源的同时,满足、提升着广大东莞艺术爱好者的审美需求。

在以展览的形式引进世界范围内的优秀美术作品的同时,东莞美术创作活动逐步走向繁荣,许多本土美术家的作品开始走出东莞。黄泽森于2009年在中国美术馆举办个人展览“感悟水墨——黄泽森国画人物作品展”,袁赤峰的作品多次入选国家级画展,叶向明于2019年在中国国家画院美术馆举办个人展览“释放的能量——叶向明油画作品展”。

黄泽森、刘灿辉、刘岩石、周汉标、叶向明、陈广权、李志国、张峭然、张莹、叶文辉……如今,东莞已有许多成熟或是还在成长路上的艺术家,他们将赓续莞邑文脉,为东莞美术史续写新的篇章。

相关

活跃在东莞之外的莞籍艺术家

“我在这里祝愿祖国繁荣兴盛,人民的生活趋向美好,艺术生活能够得到丰富的收获,希望能与更多的东莞本土艺术家加强艺术交流和联系。”10月2日,香港艺术家陈成球受邀来到莞城美术馆,参加“与艺术家一起看展览”活动,为市民导览、讲述他的作品和创作故事。

陈成球1952年出生于香港,父亲为东莞东城堑头人。他师从现代水墨画大师刘国松和中国名书法家马国权,现为国际水墨画联盟成员、香港现代水墨画协会会长。在多年从事美术教育工作的同时,陈成球大胆突破创新,己成为香港现代水墨画坛上的代表人物,使现代水墨画成为香港标志性的艺术主流。与陈成球一样,活跃在东莞之外的莞籍艺术家还有很多。

近现代以来,东莞因地处岭南而得风气之先,许多艺术家走出莞邑,赴外求学工作,在美术领域取得丰硕成果,对新中国成立以来的美术发展都有所贡献,在国内外取得了广泛的影响力。

“知道容庚先生是古文字方面的专家,没想到他的字也这么好。”参观展览的观众刘先生说,看了展览才知道许多著名画家都是东莞人。

在“时代底色——新中国成立以来东莞美术作品展”中,展出了中国著名古文字学家容庚的篆书书法作品。他历任燕京大学、北京大学、清华大学、岭南大学中文系、中山大学教授,曾任《燕京学报》主编,与董作宾等人组织考古学社。容庚自幼便与书画结缘,跟随他的四舅邓尔雅和叔父容祖椿习字学画,打下了良好的传统书画基础。

展厅中,陈列着擅长山水画、书法以及文物鉴定的卢子枢的山水画《漱珠冈图》,香港现当代画坛最具影响人物之一黄般若的水墨画《绢本牧牛图》,中国美术学院工艺美术系创立者邓白的花鸟画《报喜图镜片》,人民英雄纪念碑浮雕《抗日游击战》的作者张松鹤的花鸟画《牡丹》,浙江美术学院副院长黎冰鸿的油画《南昌起义》,著名雕塑家李汉仪的雕塑作品《旗峰四英雄》,被中国社会科学院中国现代文化学会授予“世界铜奖艺术家”荣誉称号的卢柏森的油画《东莞渔港之四》等作品。这些作品都以图文并茂的形式为市民讲述新中国成立70年以来莞籍艺术家对中国美术发展所作的探索与贡献。

“我现在觉得逐渐需要融入莞城文艺圈里面,我很欣赏展览以‘时代底色’为标题。我很注重时代,底色在视觉艺术上,就是这个时代具体颜色的表现。”在“时代底色——新中国成立以来东莞美术作品展”中,莞城美术馆邀请参加本次展览的香港新水墨代表画家王无邪来到展厅。王无邪1936年生于东莞虎门,在香港成长。2007年获香港特区政府颁授铜紫荆星章,2017年再获香港艺术发展局颁授艺术终身成就奖。他曾于2018年9月25日在莞城美术馆举办个人展览“山水城象——王无邪作品展”。

王无邪说:“从时间的角度去观看展览,能看到新中国开始面对这个世界,一路寻找自己在世界的定位,到今时今日。这个时代,大家创作艺术无不会开创新路线,而这个展览无形中确立了东莞美术的新起点”。

声音

寻觅东莞美术史脉络

9月24日上午,“时代底色——新中国成立以来东莞美术作品展”交流会在莞城美术馆举办,主办方邀请参展艺术家以及家属,分享他们与东莞相关的艺术经历,梳理东莞美术发展历程,探讨东莞美术的过去、现在以及未来。

周汉标:我认为我们东莞人,敢为人先的精神也应该体现在美术领域。我们画油画习惯于按西方的方式去做,而画国画都是按中国古人的方法,很少想到将中国传统的艺术与当代艺术碰撞。在大湾区背景下,东莞美术先和港澳美术连成一片,加强双方的美术交流,让他们的作品影响东莞美术界,也让东莞传统美术与世界当代的艺术发生碰撞。

黄泽森:我看展览的时候,觉得里面有两条主线,一条就是伸向传统,一条是走向世界。实际上,东莞这批艺术家从来没有离开这个时代,现在是时候梳理东莞美术史了。美术史是和时代紧贴的,这个展览体现了东莞对文化的尊重,艺术家们要思考如何重视自己的本土文化,讲好自己的故事。

叶一稼:东莞的美术可以凭借东莞经济的优势来发展。很多搞美术的讲到钱就觉得太俗气,但美术馆可以起到与企业搭桥的作用,因为只有很好的展览机制来支持展览,美术活动才能做得更大更广,培养更多人才。

周敏强:本土艺术家能够有一定的时间和空间,把本土和身边的东西沉淀、创作,有时某个东西不会很显眼,但它是一个元素,将这个元素放大或组合,就形成了东莞自己的东西,这就得靠我们美术工作者慢慢去寻找。

刘岩石:这个展览呈现了这么多好的作品,有这么好的老师和前辈,我们能从中吸收到很多东西。但作为东莞美术圈内的一员,我现在感觉东莞的美术队伍很壮大,但出类拔萃的人不多。东莞美术一定要培养尖端人才,教学对一个地方美术人才的培养有很大意义,通过办学、办展可以引进名家好的作品。现在的美术馆有许多好展览,希望这些展览对我们今后有一些作用。

王无邪:东莞是一个科技和制造发达的地方,那东莞所欠缺的东西是什么呢?今天在场的各位老师在传统方面是领先的,但东莞没一个像故宫一样雄伟的美术馆,可以看到很多明清的作品,所以我们不必要在传统功夫方面领先,我们要面对海外、面对国际。艺术发展路线是很多元化的,我没有特别强调一定要走某一种艺术路线,多元化正适合中国的众多人口,在艺术上去拓展新的路线可以再进一步。东莞有一个很特殊的地理位置,就是东莞虎门面对珠江,珠江面对太平洋,这个特点是长存的。

【撰文】李彤晖