■开篇语

2019年的莞城美术馆“水彩画季”用两个重量级的展览完成了收官:一是纪念“中国水彩画之父”李剑晨的“独行艺坛——李剑晨艺术展”,二是“中国美术家协会年度水彩提名展2019”,两个展览在美术馆同步举行,借以表达中国水彩艺术的一脉相承。2020年初,后由于疫情展览改为线上展出。作为展示中国水彩艺术最高水平的两个展览,其中优秀作品不胜枚举。为了能够让更多宅在家中的读者,足不出户就能欣赏到这些优秀的作品,文化周末报将以系列专题的形式对展览中的艺术家及其作品进行分享和介绍。

谈及中国水彩艺术,就不得不提李剑晨的作品和水彩理论。他是中国水彩艺术的奠基人之一,被称为“中国水彩画之父”。他的作品色彩绚丽奔放,画法上灵活多样,在熟练的西画写实技法的基础上,融入了东方艺术的意境与审美,形成了别具一格的艺术风格。他对水彩画的题材与内容的开拓也作出了相当的努力,无论是画自然风貌、名胜古迹、风土人情、建筑新姿、时代印记等,他都积极采用多种不同的笔法来力求达到情景交融、诗意盎然的境界。晚年李剑晨自书“光明透彻”来总结自己的艺术品格。

以静写动描绘山水风貌

李剑晨的水彩作品以风景写生的作品为主。水彩氤氲的特性,在表现自然气候、山川风貌时更具表现力。

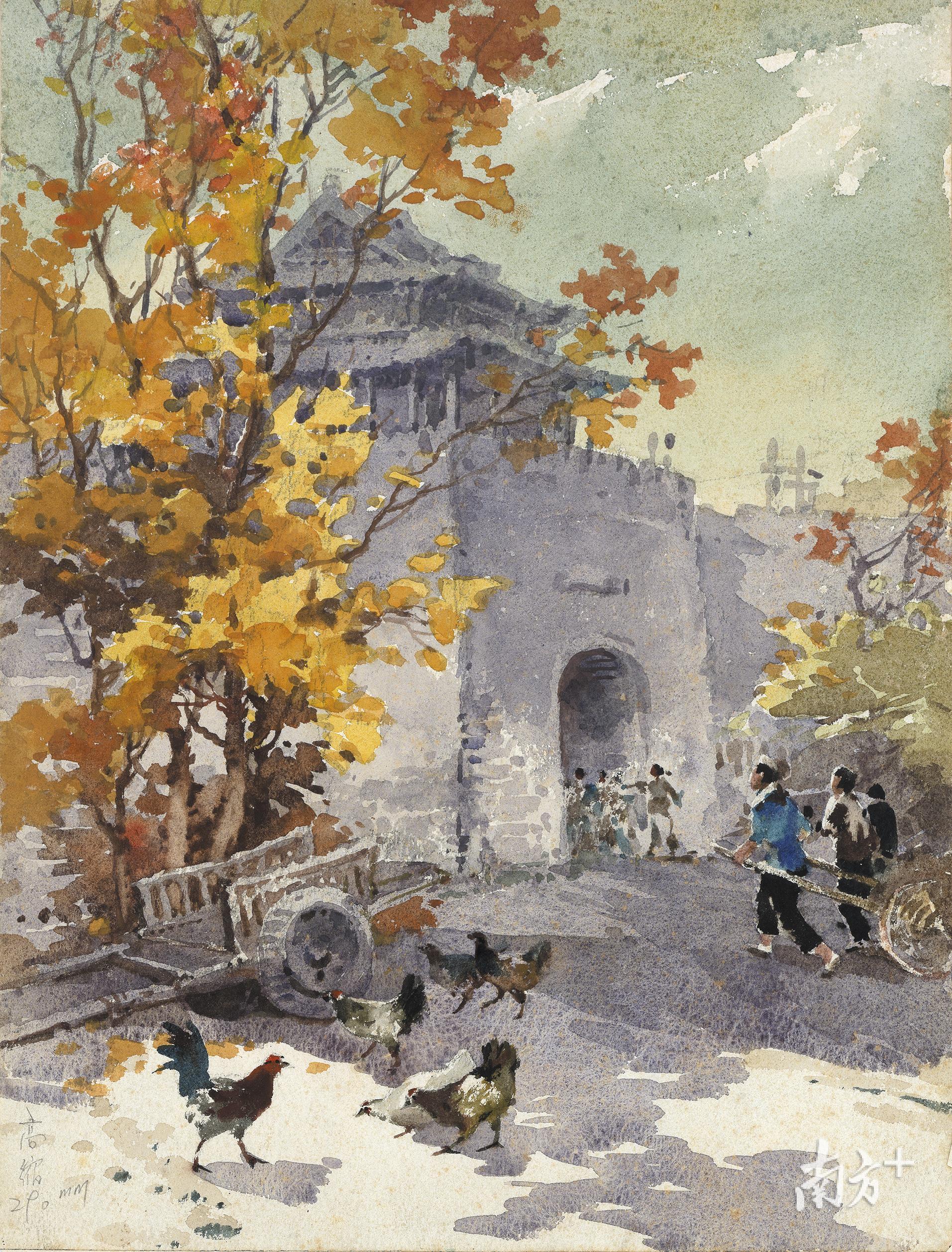

对于风景的描绘,李剑晨总能找到极具地域特色风貌,并充分展现出它的魅力。在他的作品中既有描绘水乡宁静祥和的《宁静的小巷》《晚霞》,也有描绘大漠苍茫的《前程》,还有描绘历史遗存的《龙门石窟》《壮丽的天坛》《艺术欣赏》,更有描绘海天一色、波澜壮阔的《东海风云》。李剑晨海纳百川,画遍了祖国的大江南北。

李剑晨风景画的一大特点,就是能在静止画面中展现出一种动势。尤其是他对于水、云的表现,可以说相当精湛。在李剑晨1982年创作的《东海风云》中,画面的大部分是翻涌的云与海浪。天空中翻滚的云层,触目惊心,海面狂风大作,海浪随风而起,十几艘渔船迎难而上,与风浪搏斗,几只海鸥盘旋在船的四周,矫健迅疾地飞翔着。整幅画面气势汹涌澎湃,渲染出海上风云变幻的惊心动魄之姿,让观者惊呼仿若置身风暴中的渔船之中。

记录时代印记

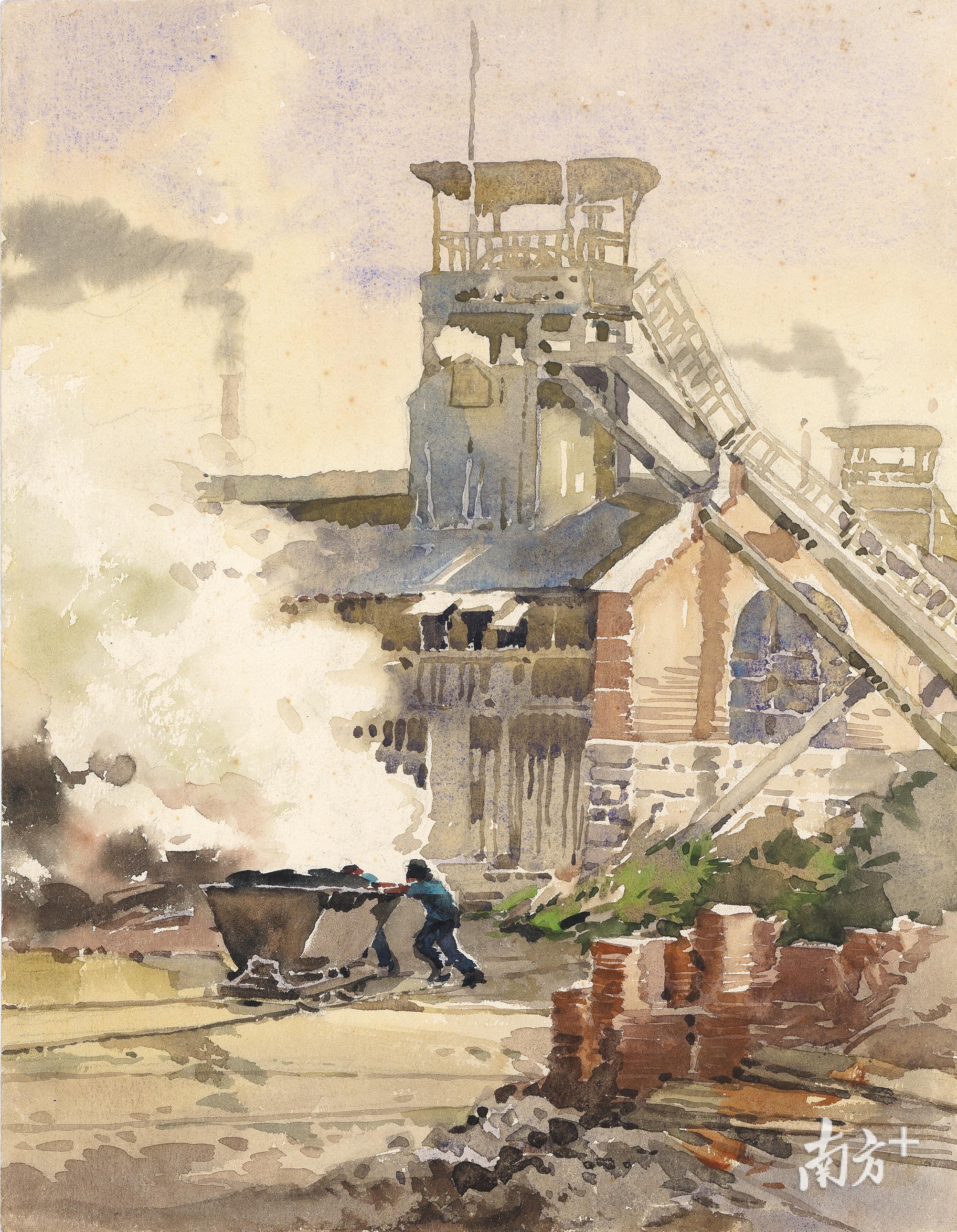

在李剑晨创作的诸多风景画中,他尤为中意用画笔去记录不同时期祖国各地的如火如荼发展建设场景。如1955年的《晨光》、1959年的《长江大桥建设工地》、1973年的《壮丽的天坛》、1975年的《金陵造船厂》等作品。

1955年李剑晨到北京写生,恰好记录下了还在建设中的人民英雄纪念碑。画面中纪念碑主体已经基本完成,下半部分还有脚手架,画面左侧有一台起重机,背景为正阳门,还有忙碌的施工工人,天空已经抹上了朝霞,朝霞映红了纪念碑。

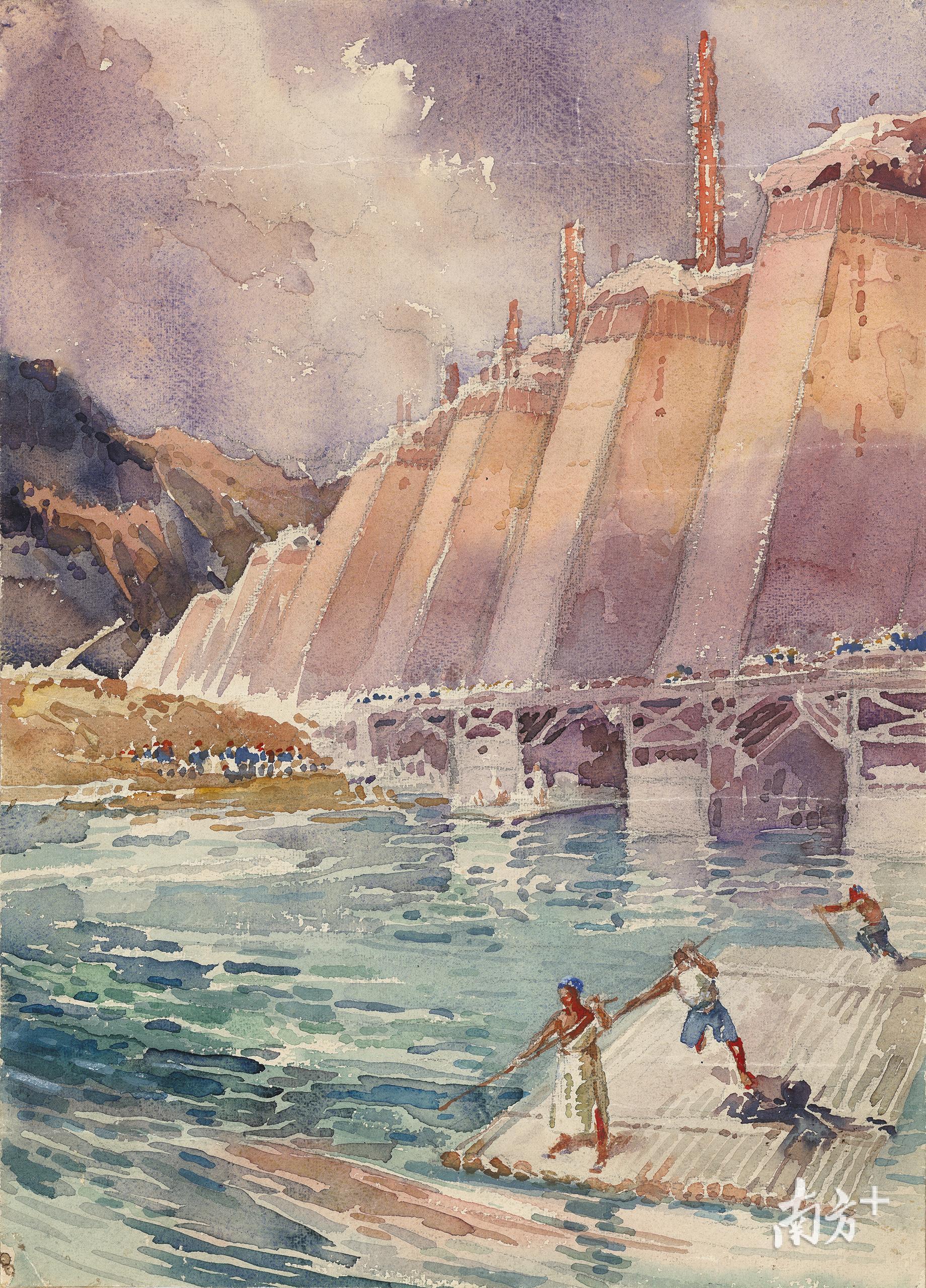

《长江大桥建设工地》是这一题材中不可多得的佳作。这是一幅充分体现水彩画特性的作品,画面之中充斥着淋漓的水汽,而这迷蒙的水雾丝毫无法遮挡工地上人们如火如荼的建筑场面。作者并没有刻意去展现人们劳动的场景,而是通过重重叠叠的人影,形散而神不散写意式的建筑表现,使得画面中的钢筋混凝土拥有了一种媲美小桥流水的柔美。

除了上述这些历史性的时刻,李剑晨还创作了许多日常生活中的建设场景,如《矿井》《产量统计》《龙门吊》《蒸蒸日上》《夜以继日》,这些作品记录下了不同时期,人们在生产生活中努力向上、朝气蓬勃的精神。

详略得当展现人物气质

虽然李剑晨的人物主题画相对较少,但在他的各类作品处处可见其对于人物塑造的精湛技巧。在人物的刻画上,李剑晨总是保持这一种偏概括性的塑造方式。例如在1961年《浣》中对于画面之中农妇的描绘,李剑晨只用了几个相当概括的色块来组成人物,然后通过占据了画面的三分之二的浅色水面,来与厚重着色的人物形成色彩对比,以此来突出浣妇的神态、气质和特点。同时也在整体用色上,使得人物、水与岸融为一体,达成一个完整和谐的画面。

不仅如此,李剑晨还善于同时用一些不起眼的细节来展现人物的气质与品格。其在1975年创作的《披星戴月》,画面描绘了一位医生在皎洁的月光下,连夜赶路去出诊的情景。尽管是夜景,画面整体却丝毫没有沉闷阴暗的感觉,反而体现出“光明透彻”这一特点。作品是一幅主题创作,采用经典上中下三段式构图,写景笔法松动而潇洒,用色统一在清冷的淡黄色月光之中,画面通透而灵动,即使是树木的阴影中也透着月光的律动。对于人物的刻画也保持着概括而松动笔法,笔法虽然概括却也丝毫不敷衍,赶路的医生一手提着医药箱,一手挽着来不及穿上的外套,充分体现出医生为了尽快赶到病人身边的急切心情。

《黎族采药女》是李剑晨一幅具有代表性的融合中西方绘画理念的人物画。在作品中,李剑晨采用书画结合的方式来呈现画面。在人物塑造上,他熟练地运用中国画式的线条勾勒人物的轮廓,并用西方艺术中的色彩造型方式来着色,塑造出体积感和前后景的虚实关系,为居中的人物营造出了一个恰如其分的空间,展现了李剑晨深厚的中西兼长的艺术造诣。

■艺术家简介

李剑晨(1900—2002)是一位享有国际声誉的艺术家、美术教育家,从艺80余年,为我国建筑事业、美术事业培养了几代学人。他德高望重、桃李天下,著作丰盈、蜚声海内外。他先后在北京、上海、南京、西安、郑州、武汉、香港、台湾等地举行过数十次个人画展。作品被中国美术馆、中国军事博物馆、周恩来纪念馆、朱德纪念馆、江苏省美术馆、河南省博物馆及美国、日本、印尼等国及香港、台湾地区的博物馆、展览馆收藏。91岁高龄之际,成为台湾邀请的第一位大陆画家,赴台举行了个人画展。因在水彩画领域的卓越成就而被誉为“中国水彩画开山大师”“中国水彩画开山鼻祖”,2002年在古都南京仙逝。

【撰文】龚艺超