▲ 点击图片查看《致敬改革开放,打捞惠州“独家记忆”》专题报道。

▲ 点击图片查看《致敬改革开放,打捞惠州“独家记忆”》专题报道。

在惠州下角,西湖岸边,惠阳机械厂宿舍依旧留存,至今仍有一些原机械厂工人在那儿居住。“机械厂宿舍”,红底白字的金属匾额曾见证改革开放后惠阳机械厂最为辉煌的年代。

这排宿舍楼便是陈景南当时担任厂长时修建的。陈景南从1963年大学毕业后进入惠阳机械厂,一待就是一辈子,直至1996年退休。

陈景南是改革开放后厂长负责制下的第一位厂长,在任十多年,带领机械厂走过了最好的时期。1988年的《社会主义企业家之六》中介绍:惠阳机械厂厂长陈景南依靠全厂职工干部,采取多方面措施大刀阔斧地整顿、改造这个残旧的老厂,取得很大的成效,被授予“广东优秀管理人员”的称号。

故事

在车间扎根的大学生

用专业技术破除迷信说法

陈景南今年83岁了,住在惠阳机械厂旧址一栋隐匿在“机械厂站”公交站附近闹市中一栋二层小楼里。如今,除了未曾更名的公交站牌,其他一切已沧海桑田,工厂早就消失在拔地而起的商业楼里。虽然陈景南在江北还有一套房子,但还是喜欢住在这里,这里烙印着他一生的奋斗。

“我是被‘抢’到惠阳机械厂的。”陈景南记得,在他之前,惠阳地区几乎没有一个铸造技术人员,当时机械厂十分需要像他这样的“稀缺工种”。

1963年,祖籍汕头澄海的陈景南从华南工学院(现在的华南理工大学)机械系铸造专业毕业后,被分配到惠阳机械厂。自此,他扎根在铸造车间长达21年。

由于大学期间赶上特殊时期,他对自己的专业知识并不自信。于是,陈景南在车间和工人共同劳动,不断交流学习,不断钻研探索,一个个攻破技术难题。

陈景南记得,他刚进铸造车间时,废品率特别高。“当时工人师傅生产出废品就直接重铸,根本没有人会去找原因。” 陈景南说,由于缺乏专业的技术知识,厂里当时甚至还流传着一些迷信说法。“大家充满疑问,同样的生产工序,为什么这里爆裂了,那里却不会爆裂。有人就会说爆裂的地方是因为碰到不干净的东西。”

为了解决这些问题,陈景南在车间里兴办起“炉前会议”和“炉后会议”。每天开炉前,他和工人师傅根据技术要求,明确铸铁成分比例,降低废品率。同时,陈景南是个“耳朵特别长”的人,每天关炉后都和工人聚在一起讨论,总结经验。

慢慢地,陈景南的技术水平不断提高,在惠阳地区颇有名气。惠阳地区曾成立铸造交流队,以陈景南为首,他们常常到其他地方帮忙解决铸造方面的难题。上世纪70年代末,很多工人辞职到深圳做生意,陈景南没能离开。“我已经离不开车间了,车间也离不开我。”他说。

改革开放后第一任厂长

带领工厂走过最后的辉煌

1984年,陈景南成为惠阳机械厂厂长,他是该厂改革开放后实行厂长负责制后的第一任厂长。“当时厂里是一堆烂摊子,找米下锅,也不管好米还是坏米,甚至还做过圣诞树。”陈景南说。

计划经济时代的惠阳机械厂根本“不愁吃穿”,都是由省机械厅调配产品。自1978年改革开放以来,国企改革进入到起步探索阶段,这一阶段以“扩权让利”“两权分离”为重点。有些国有企业由计划性生产转为市场调节为主,自产自销,很多工厂因无法适应而破产倒闭,惠阳机械厂在当时也受到严重冲击。

陈景南上任后第一件事便是处理不合时宜的新产品。他停产了热室式压铸机这样的老旧产品,报销过胶压合机十几万个库存零件,即便造成巨大的成本损失,也不愿让“坏产品”在市场上流通。这样的改革力度,伤了一些名校毕业的技术员的心,但陈景南觉得这是改革必经的阵痛。

惠阳机械厂在改革的浪潮中获得新生。1984年7月,惠阳机械厂生产的半自动胶囊填充机作为唯一的同类国产机器在北京的展销会上备受瞩目,深受好评。“这台机器当时定价3.5万元,利润十分可观。”时至今日,提起这款产品,陈景南仍充满自豪。

经过调研,陈景南发现,制药厂当时是朝阳工业。“当时,全国有1000多家制药厂,胶囊填充机的市场潜力很大。”之后,惠阳机械厂逐步转型,主要生产医药包装机械。陈景南号召各个车间加大与社会交流合作,不断引进消化吸收,继而研发生产自动胶囊填充机、制丸机等系列产品。惠阳机械厂的产品一度达到产销两热的局面。

“那段时间,机械厂工人增加到600多人。我们的产品出口20多个国家,包括泰国、巴基斯坦、马来西亚……”陈景南称,当时引进样机的生产国德国的厂家还曾到厂考察,他们好奇“这个地图上都找不到的小地方”是怎么生产出自己的产品的。

资料显示,自1985年以来,惠阳机械厂的工业总产值、上交利税、实现利润分别以年均23.33%、43.35%、44.48%的速度增长。惠阳机械厂已进入省级先进企业的行列,陈景南被评为“一九八五—一九八七年度企业优秀管理人员”。

对话

广东优秀管理人员、原惠阳机械厂厂长陈景南:

兴建职工宿舍,重视开发人才

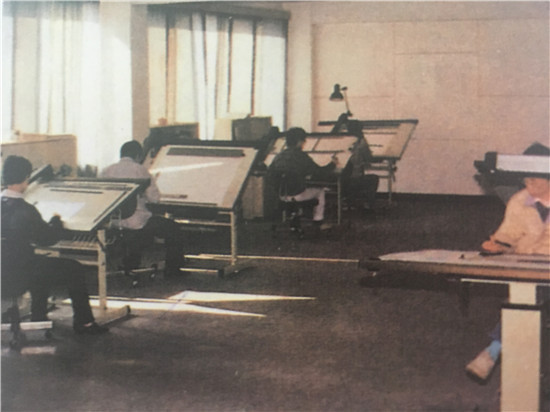

由于相隔年代久远,陈景南在接受南方日报、南方+记者专访的过程中,很多细节已经记不起,就连那张定格的老照片也是如此。在他的印象中,那张坐在办公桌前打电话当时他还是铸造车间主任,有记者来拍照,便坐在办公桌前摆个打电话的姿势。

那张老照片虽未能定格住陈景南在惠阳机械厂奋斗的岁月,但他确确实实在那里付出了毕生心血。

“改革遇到问题,一点一点解决”

南方日报:1984年您被任命为机械厂厂长时的心情如何?

陈景南:毕业后来机械厂时,根本没想到会在这里扎根。那天,我从外地出差回来,听到组织这个安排,特别惊讶,不知道自己到底行不行。

我只是一名普通技术人员,没有管理经验,能被选为厂长,说明知识分子越来越重要。

南方日报:从专业技术人员到一名管理者,这样身份的转变有没有带来什么困难?

陈景南:“新官上任三把火”,我当时不只是“三把火”。因为改革,得罪了不少人。停产产品时伤了一些技术人员的心,职工分配宿舍时也有很多耳语。不过,我为人坦坦荡荡,我从小看公仔书,海瑞、包公的清廉对我影响很大,一直是我做人的楷模。

改革遇到问题,我都一点一点解决。我很容易知足,做了一件事,解决了一个难题,我就心满意足了。

“重视人才,建设工人宿舍”

南方日报:听闻您在任职厂长期间,特别重视人才。您都做了哪些工作?

陈景南:我当时做的最大的造福职工的事情就是建设工人宿舍,解决职工的住房问题。我当年一家人就是住在厂房改造的宿舍里,中间靠隔断隔开,7户人家一起住,空间很小条件很差。

我上任头四年主要做这件事。当时建了很多宿舍楼,基本解决了全厂工人和退休工人的住宿问题。

我当时扩大人才住房奖励的范围,从各地引进十多名大中专毕业的科技人员骨干。

南方日报:如何调动工人的积极性?

陈景南:机械厂打破“大碗饭”做法,采取基本工资和效益工资的薪酬方式。我们根据实际情况,实行各种形式的经济责任制,把个人报酬与劳动成果挂钩。年末,我们评选“先进劳动者”作为精神鼓励,工人生产积极性明显提高。

记者手记

“消失”的惠阳机械厂

在国企改革进程中沉浮

2006年,曾为惠州三大厂之一的惠阳机械厂被悄然转卖。自此,1955年诞生的惠阳机械厂经过半个世纪的岁月蹉跎,退出了惠州工业的历史舞台。这令像陈景南这样在那里奉献了一生年华的人感到无比惋惜。

惠阳机械厂怎么会倒了呢?太多人抱持着这个疑问。陈景南这位老厂长也说不清楚。他只记得,1995年,机械厂开始股份合作制改革,他曾在退休后被请回机械厂主持大局。企业内部的调整和变动给这家微利企业带来剧痛,从人员到管理制度都无所适从。

内部混乱的同时,外部市场的冲击也越来越大。根据《南方都市报》报道,从1998年起,浙江、江苏、航天部、哈尔滨飞机厂等地方仿造惠阳机械厂的自动胶囊机系列产品开始投入市场,市场竞争出现白热化,各家企业打起价格战,导致惠阳机械厂的市场占有率从60%下跌至30%左右。

1993年到2002年,全国国企都逐步明确建立现代企业制度的目标,改革从根本上触及计划体制,企业必须面对优胜劣汰的生存法则。目前,国企改革正处于混合所有制改革阶段。党的十九大报告指出,要深化国有企业改革,发展混合所有制经济,培育具有全球竞争力的世界一流企业。

惠州市国资企业在经济发展中占有举足轻重的地位,拥有TCL、德赛等众多知名企业。2017年,惠州市国资委所属国企营收突破1400亿,骨干国企保持着快速增长势头。虽然形势良好,但随着国企改革不断深化,本地国企仍应具备忧患意识,谨记惠阳机械厂的教训,在改革浪潮中不断夯实核心竞争力,以免被时代淘汰。

【采写】于蕾

【摄影摄像】王昌辉

【统筹】周欢