摘要:在文物考古发掘中,河南(中原)出土汉代玉舞人,广州(岭南)南越王墓玉舞人,通过对这些玉舞人衣服上的纹饰、舞人的头饰、舞人的舞姿、动态进行局部和整体比较,便可分析出岭南汉代玉舞人与中原汉代舞人在舞蹈风格的异同之处。并能从中分析出岭南汉代宫廷舞蹈的主体风格和独特的审美特征。

【关键词】汉代舞蹈;玉舞人;南越;形态特征

一、历史渊源

从历史文化角度来看,在广东汉代历史最具历史影响力的时期,是南越王时期。可以说西汉南越王墓的发掘是广东古代文明的见证,是记录广东汉代辉煌历史的最好的佐证。南越王墓的开掘,及出土的珍贵文物对了解掌握广东汉代历史具有极大的历史价值,对开发研究岭南汉代舞蹈提供了宝贵资料,对在广东发展研究岭南汉代舞蹈事业提供了地域文化资源。

1.南越国的建立

公元前221年,秦始皇灭六国,完成了统一中原的大业。但这时的秦朝并未真正完全统一整个中国,因为在南方尚有百越之地(岭南地区),北方也有强大的匈奴存在。秦始皇为了其中央集权的稳固,完全统一整个中国,于是对岭南地区进行了两次大规模的进攻。第一次,公元前218年发动了首次征服岭南地区的战争,派秦两位大将屠睢、赵佗率兵50万进攻南越。由于不了解岭南地域特殊的地形环境,再加上秦军出现水土不服,不适应岭南的气候,最后以失败告终。第二次,秦军总结教训于公元前214年秦始皇命令任嚣、赵佗二将再次发动了征服岭南的战争,这次秦军进攻势如破竹,很快就攻占了岭南,秦朝终于统一了岭南地区,完成全国统一的霸业。秦在岭南设南海郡、象郡、桂林郡三郡,大将任嚣为南海郡尉,赵佗为南海郡龙川县县令。秦末,中原动乱,陈胜、吴广起义,刘邦、项羽兴兵,使得秦王朝势力大大衰落。于是秦朝大将赵佗趁全国战乱之机一举灭了岭南三郡,统一岭南。并绝秦关道,划岭而治;经过几年的经营后,赵佗建立了岭南第一个封建王国——南越国。赵佗自称“南越武王”。以番禺(今广州)为国都。在岭南地区大力传播中原文化,鼓励生产和经商,推行“和辑百越”的民族政策,推进汉越民族融合。秦朝灭亡后,汉高祖刘邦统一中原,于公元前196年派使者出使南越,赵佗俯首称臣承认南越国为汉朝的诸侯国。赵佗在位近70年,南越国共经历五主,存在93年。南越国的建立在开拓发展岭南社会政治经济及和促进汉越民族文化艺术融合上作出了重要贡献。

2.南越国与汉王朝的关系

赵佗建立南越国后,首先面临的就是与汉王朝的关系。南越国是在秦的南海、桂林、象郡的基础上建立起来的。这三郡是秦的新郡,刚刚进入封建制不久,政治制度、经济制度和文化生活等都比中原地区落后,赵佗起兵兼并三郡自立为王,能否稳住帝业很大程度上取决于能否发展岭南地区的经济。而当时开发岭南需要的技术和先进的工具,以及马、牛、养等都要仰仗中原输入。所以赵佗从立国开始,就十分重视汉王朝的关系。赵佗采取两项措施来稳固汉越关系发展岭南经济建设。南越国建立后,一方面南越国对汉采取友好政策向汉王朝俯首称臣,成为汉王朝的诸侯国。南越国沿用汉制大力发展社会经济发展,在国中实行“和辑百越”的政策,积极推广中原文化(汉文化),使得汉文化在南越地域广泛传播。从而使岭南的文化艺术既有本地的特色,又深深受到了中原文化的影响。另一方面,南迁的中原人士也逐渐接收了南越的文化艺术和生活习俗,南越文化在其进程中,不断地吸收和融合汉、楚及邻近其他地区民族的先进文化,从而使南越文化在保持本身特点的基础上不断发展,灿烂多彩。其中,中原楚汉文化已替代南越本土文化成为这一地区的主体文化。

3.南越国的艺术(音乐、舞蹈)

南越民族自古是一个能歌善舞的民族。在长期的生活和生产当中,创造发展了南越独特的艺术,南越国时期又与中原汉文化艺术的相互交融中,逐渐形成了岭南音乐舞蹈多姿多彩的风貌和特色。在南越国的墓葬中,南越国出土乐器种类繁多地方特色浓厚。在音乐方面,除了保存具有越民族传统乐器,如青铜勾鑃、建鼓羊角钟、铜鼓、铜锣、羊角钮钟、响器等外,还有不少是汉族乐器,如铜编钟、石编磬、琴、瑟、竹笛、木鼓、等。从这些乐器的的文化属性上来分析,可看出在南越国时期的音乐虽是以越族传统的乐器演奏为主,但也在不同程度上吸收了中原文化的一些艺术因素,至少在音乐演奏上或多或少的增添了当时中原皇家流行的铜编钟、石编磬、琴、瑟等乐器。在南越王赵佗在位期间甚至出现了以汉族音乐为主,越族音乐为辅的现象。早在先秦时代舞乐不分家,舞蹈与音乐密切相关,秦汉时期的舞蹈也可以分为雅俗两类,一类为祭祀祖先等大型典礼上使用的正统舞乐,表演庄重严肃,其演奏的乐器多以钟磬为主,又称金石之乐。我们称之为“雅乐”而另一类为民间歌舞,多以娱乐性为主,表演形式自由奔放、欢快活泼,其演奏的乐器以管弦为主,也称丝竹之乐。从出土的众多乐器的种类来分析,可知南越国时期的舞乐是雅俗共存。

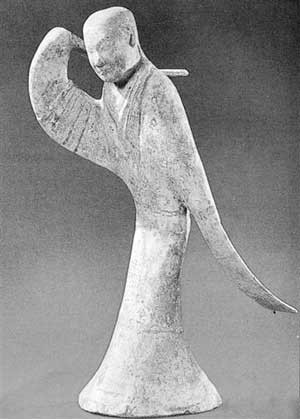

目前在岭南地区发现南越国时期有关舞蹈的器物并不太多,并且多是刻在铜器上用以装饰的舞蹈图案。从出土器物看南越国舞蹈既有地方特色的越式舞又有中原和楚文化特色的汉式舞。从各种舞蹈的场面和装束看,刻在铜器上的舞蹈图案都是人数多、场面大、舞者作羽人状、有明显的祭祀、祈祷之意。这类舞蹈应该为越族传统的文化艺术形式。如南越王墓B59铜提筒上的杀虏祭神或水战庆功图、广西贵县罗泊湾墓铜鼓上的舞蹈图等。越式舞种类繁多,有翔鹭舞、羽舞、武舞、芦笙舞、盘鼓舞、建鼓舞等,如在南越王墓出土的铜提筒,其纹饰图案是武舞和建鼓舞,均属雅舞。目前所见的南越国的“雅舞”大多数是“越式舞”,民间舞蹈也以越式舞为主,“越式舞”在很大程度上带有巫祝祭祀的性质,在一些大型的祭祀、朝会及宴享时多数以越族传统舞乐为主,以示尊敬越族,达到“和辑百越”的目的。在南越国时期汉式舞以南越王墓出土的10件姿态各异的长袖玉雕舞人最为生动形象。南越国最为典型的汉式舞只有一种,即长袖舞,如在南越王墓出土的10件玉舞人则刻画出汉式长袖舞的动作特点,袖如回雪、翘首折腰。从南越国出土的文物数量和纹饰图案来看,“越式舞”、“汉式舞”两种不同的舞蹈形式,都同时存在于南越国各阶层的生活当中,从南越王墓出土玉舞人来看,南越宫廷中流行的舞蹈多以汉式长袖舞蹈为主。

通过以上对南越国音乐、舞蹈的分析,我们可以看到,南越国时期,汉文化因素在国中逐步占据了重要地位,而越文化虽然保留下来,却逐步被汉化了。所以说南越国时期的艺术固然受汉文化影响,甚至可以断定中原汉文化艺术因素、风格审美在当时占据主体地位。

二、汉代舞蹈总体形态特征

汉代舞蹈的审美独具一格,其艺术形式丰富多彩。舞蹈艺术达到很高的水平,我们称这一时期为“汉舞盛世”下面我们通过出土的汉代玉雕舞人,从舞人的姿态神情分析出汉代舞蹈的总体形态特征。

汉墓出土的玉舞人很多,说明当时人们对玉舞人的普遍喜爱。张骞出使西域,打开了玉料东运的通道,都促使了玉器手工业的蓬勃发展。北京大葆台汉墓、扬州“妾莫书”汉墓以及安徽、陕西、河南等地汉墓出土的玉舞人都是典型的汉代玉舞人形象。玉舞人皆为长袖折腰翩翩起舞的女性,她们是典型的女乐形象,是专业的舞蹈伎人。从夏商开始,女乐表演就已经成为宫廷享乐的主要形式。到了汉代,上至宫廷,下至诸侯富商,豢养女乐的情况极为普遍,乃至女乐的多少成为权力和富裕的象征。玉舞人多出土于诸侯亲属等墓葬之中,正是这种供贵族阶层享乐的女乐的说明。同时,社会上也随之出现了专门培训女乐的机构,早年长沙汉墓出土的一件漆卮上的彩画,真实描绘了当时贵族之家训练舞伎的生动情景,她们所跳的舞蹈有“袖舞”“七盘舞”、巾舞等等,玉舞人便是取材于这些舞蹈的造型。

通过对出土的汉代玉舞人进行分析,这些玉舞人动作姿态有的精细灵动,有的则粗略简朴,我们从众多玉舞人的造型姿态可以看出汉代舞蹈的主体特征为 “舞袖”、“舞腰”这两个特点。一是“舞袖”,古谚“长袖善舞”,可见古人对舞袖的欣赏喜爱。运用道具作舞是我国传统舞蹈的一大特点。汉代舞蹈几乎都以长袖作舞,舞袖凌空飘逸,如行云流水,曼妙灵动,千姿百态。从汉代玉舞人的造型上看几乎全是以长袖作舞的姿态为主,有盘袖、有抛袖、有甩袖等。这些不同袖技,将汉代长袖舞的韵致表现的淋漓尽致。这足以看出长袖舞在当时舞蹈中所占据的重要位置。汉代舞蹈除舞袖外另一个特点就是“舞腰”。汉代舞蹈沿袭了楚风,舞蹈妩媚多姿,以细腰为美,细腰一时成为舞蹈审美的标准。腰是人牵动人身的枢纽部位,它的扭动变化,既舞动了上身,又带动了下肢,使动作前俯后仰,左右倾折,丰富善变,绰约多姿。 “舞腰”动作要求舞人练就一身柔功,做到“饶身若环”,“柔若无骨”,是很不容易的。“翘袖”“折腰”是当时舞蹈技巧中具有代表性的尖端技术,二者组成了美妙的舞姿,共同构成了汉代舞蹈特殊的风格特点,一直传承至今。且看那一个个转动着的玉舞人,长袖飘拂,细腰轻扭,秀裙曳地,五官清秀,把那且歌且舞时最传神的一瞬间,定格在一块灵巧的美玉之上,再现了当时汉代舞蹈艺术的神韵。

三、南北汉代舞蹈形态异同

通过中原各地出土的玉舞人和广州南越王墓出土的玉舞人两件舞人在局部和整体上和动态舞姿上进行比较分析。

1.从造型上看:中原出土汉代玉舞人,一手上扬抛袖,一手下摆甩袖,中段腰部呈大幅度的折腰动作。是汉代典型的舞蹈风格特点“翘首折腰”的写照,动作大气宏放。从舞姿造型上看中原汉代舞姿注重抓舞蹈的动态,表现舞人手舞足蹈,夸张传神的大动作,强调韵律和舞女的气势。衣着简化,作风粗犷之中又显活泼生动。南越王墓出土出土的玉舞人,扭腰并膝跪于地上,左手上扬,右手下甩,挥动着衣袖,正跳着优美的汉代长袖舞。从舞姿造型方面看南越国吸收了先秦(春秋战国)注重姿韵律感,强调舞人形体的姿态美。衣着讲究,服饰华丽。动作绰约多姿、潇洒秀丽。疾袖旋舞的姿态,古朴质拙,富有南方越族少女憨中见秀的美感特征。尤其是舞人她神情专注,嘴唇微微张开,好像正在动情地歌唱,更是刻画出南越舞女在宫廷里边唱边舞的优美乐舞场景。

2.从人物的发型上看:中原汉代出土玉舞人,不注重发型的修饰,头部没有雕刻,把发饰放在次要位置,平顶,借助舞姿一手在头上,用长袖盖住头顶,另一只手在下面。显的有些古朴简约,又有一分粗旷的美。南越王墓出土的玉舞人,她的头部右侧绾着一个螺髻,鬓角鬈曲,发根整齐,丝丝入扣,着意刻划出了女性秀发之美。因为这个独特的发型,许多史学家和专家们认为此玉舞人展示的是典型的南越舞女形象;

3.从五官上看:中原汉代出土玉舞人,五官轮廓是用简单的几刀阴线勾出眉、眼、鼻、嘴,雕琢粗糙,给人以淳朴的美感,比较粗犷大气。南越墓出土的玉舞人,面部五宫雕刻得秀气淡雅,给人以俊秀文雅的感觉,比较温雅秀气;

4.从服饰上看:服饰是中原汉代出土玉舞人与南越王墓出土玉舞人区别最明显的地方,中原汉代出土玉舞人,的长袖是直筒,上下基本一样粗,呈现的是单纯简洁的整体形象,以及粗线条、粗轮廓的构图方式,生动地显示出汉代艺术朴实无华的特点。汉代舞人服装却没有过多的纹饰,只用简单的几道阴刻线来表示衣纹,没有细节雕刻,突出的是用高度夸张的形体姿态,表现的是手舞足蹈的大动作。说明中原汉代宫廷舞蹈轻动作的姿态和外形侧重动作的动势和气势,其动作具有一种大气磅礴之美。南越王墓出土玉舞人,刻划的形象是宽袍大袖,衣着瘦长,领缘较宽,绕襟随身躯旋转而下,尤其是袖口、裙边、腰部上的飘带多刻蜷曲弯勾的纹饰,使我们看到了南越国服饰的华丽及用料的讲究,舞人好似在舞动中,苗条秀丽,高贵潇洒,神形毕肖;由此可以看出南越国的汉代宫廷舞蹈比较细腻注重细节,比较婀娜秀美。

综上所述南越王墓出土的玉舞人,从造型上、发型上、五官上、服饰上看既具备南越国舞人独特的艺术风格和美感特征,同时又与中原出土玉舞人在艺术形式和风格审美上很多相似之处。由此可以看出南越王墓出土的玉舞人是是汉越文化交流的见证,是汉越文化相融合的历史产物。

四、结语

从出土器物看南越舞蹈既有地方特色的越式舞又有中原和楚文化特色的汉式舞。文物考古发掘取得的广东粤西地区出土的大批铜鼓舞蹈纹饰和广州象岗山西汉南越王墓的玉雕舞人,及广州东郊先烈路东汉墓出土的盛装彩绘女舞俑等实物足以证明,南越国舞蹈艺术风格,吸收了大量楚国巫文化中那种神秘,浪漫,天人合一的审美思想和“以细腰为美”和轻盈曼妙的舞姿为基础的审美标准。从南越王墓出土的玉舞人可以看出,南越汉代宫廷舞蹈主体形态特征是“动赴度顾应声机迅体轻”,其形态以“纤腰”,“轻身”为美,舞蹈“机迅体轻”却又节奏感极强,如赋中所说“兀动赴度,指顾应声”,时而“绰约闲摩”,时而“纷飙若绝”,时而“翼尔悠往”,时而“回翔竦峙”;其动作以“轶态横出,瑰姿谲起”,双交长袖,手足并重,曼妙灵动,潇洒秀丽,绰约多姿为主,极富有南越族独有的憨中见秀的美感特征。同时又继承了中原汉代舞蹈“翘袖折腰”的舞蹈风格。舞袖凌空飘逸,加上大幅度的折腰,舞腰的动作。吸取了汉代古拙与新巧,厚重与轻柔相互对立统一的审美形式。其动作如行云流水,柔媚舒展,大气,秀美。

南越民族自古是一个能歌善舞的民族。在长期的生活和生产当中,创造发展了南越艺术,其中由于南越国的建立和汉楚文化艺术的进入吸收及与其他地区的文化艺术的交流融合,从而形成了南越舞蹈独特的艺术形式和风格。它多姿多彩的艺术风貌成为了秦汉时期中国艺术的一朵绚丽的奇葩。

参考文献:

1、张荣芳 黄淼章着 《南越国史》广东人民出版社 1995年12月

2、黄雅峰着 《南阳汉画像砖石的视觉造型》河南美术出版社 1994年10月

3、韩玉祥着 《汉画学术文集》河南美术出版社 1996年11月

4、周新献着 《南阳汉画与汉文化》中国文联出版社 2003年8月

5、李泽厚着 《美的历程》广西师范大学出版社 2000年3月

6、冯双白、王宁宁、刘晓真着《图说中国舞蹈史》浙江教育出版 2001年1月

7、朱松瑛着 《中国舞蹈志·广东卷》上 上海学林出版社 2006年2月

备注:出土文物图片

【作者】刘倬