文房四宝,笔墨纸砚,四大名砚,端砚为首。

新石器时代晚期的研磨器。

笔者从中国端砚博物馆了解到,暑假期间每天均有数百名学生和家长到馆参观,历代端砚制式如何形成备受游客关注。近日,南方日报联合中国端砚博物馆推出端砚制式审美变迁专题,敬请读者关注。

东晋越窑青瓷三足砚。

早在唐代初期,端砚就从岭南边陲传播到中原一带,得到文人雅士的由衷喜爱和赞美。中唐诗人李贺初见端砚,便发出了“端州石工巧如神,踏天磨刀割紫云”的感叹。进入宋代,端砚经历几百年检验,被公认为居于我国众多砚台之首。据《中国端砚图典》编写组考据,故宫博物馆藏有4000多方砚台,其中端砚便有1300多方。

2006年中国文房四宝邮票作品明宝月荷香随形端砚。

1500年文化兴旺,端砚的审美经历了从圆润、方正到随形的变迁。而端砚的审美变迁史,可以看作是中国从古至今政治经济文化社会变迁的缩影和佐证。

端砚砚石在地质上属于沉积岩,也叫泥质板岩,大约形成于3.7亿年前的泥盆纪中期,造就端砚石细腻滋润。很多人没有想到的是,早期的端砚石并非作砚,而是用做磨刀石。

随着古人制墨技术的发展,墨丸状矿物质演变为条状的烟墨,砚台的制式开始发生根本性变化。

唐凤池端砚。

唐代端砚个头小巧精致,看起来像扫地时盛灰的簸箕,所以统称为“箕形砚”。唐代端砚底部有“两只脚”,砚台倾斜,方便磨墨和储墨水。

箕形砚的造型与唐初人们席地而坐的习俗有关。唐中期之后,箕形砚的“两只脚”越来越矮,砚堂面积越来越宽,这应该与当时人们开始垂足而坐有关系。仔细看唐代端砚,砚体圆润,展现了唐代人“以肥为美”的审美取向。

宋抄手长方形端砚。

宋代审美观在中国古典审美文化发展史中具有重要的意义和价值,它是中国古典审美文化的繁荣期。宋代端砚讲究规矩方直,雕工精细,具有极高的观赏性和收藏价值。宋代端砚的主流砚形为抄手砚,砚台为长方形,底部挖空,头部落地,四侧内敛,可用手抄底托起。

宋代文人尤其喜爱收藏端砚,苏轼、米芾、宋徽宗便留下赞美端砚的名篇。《西清砚谱》记载了宋代文人要求砚台“持坚守白,不磷不缁”,端砚逐渐演变为文人高尚品德的象征。北宋年间,包公在端州任职,留下“不持一砚归”的清廉故事。

蒙古族统治下的元代崇尚武功,继而影响了端砚生产,这一时期砚台以石砚居多,粗放大气,不事精雕细刻。

明端石富贵长寿图长方形砚。

明代社会趋于稳定,文化艺术空前繁荣,促使端砚艺人在雕刻上力求突破,开始出现因石制宜的艺术风格。

上层文人圈子再次兴起收藏端砚的热潮,并且亲自参与砚台设计,砚台出现了不同的纹饰题材,砚台底部、侧边镌文刻铭十分流行。可以说,明代端砚开启文房艺术品的风气。明代端砚除了抄手砚外,还出现了长方形砚、圆形砚、风字砚等制式。

清工字纹钟形端砚。

清代,肇庆端砚的制作水平和能力更超前代,达到了艺术顶峰。砚台雕刻偏爱炫技,雕工纤巧。特别是清宫建立造办处,皇家所制端砚精细繁缛为历代所不及。全国各地匠人纷纷使用端砚石材进行雕刻,在民间形成了广作、苏作、海派、徽作等艺术流派。不过,在经历康雍乾盛世之后,端砚制作趋向实用性。

民国时期“西风东渐”,人们的书写工具从毛笔转向硬笔,砚台实用功能弱化。肇庆砚行由兴盛时期的500多家锐减到数十家。这一期间的端砚形制单一,又以简单的池头雕花砚、斗方砚居多。但是民间重金收藏名砚的风潮并没有停止过。

新中国成立之后,国家大力发展轻工业换取外汇,肇庆端砚制作又恢复了生机。这一时期,国营的肇庆端溪名砚厂尤其出名,成为肇庆大量制砚工艺美术大师的“摇篮”。

与此同时,1000多年来以采砚、制砚为生的端州白石村、宾日村制砚世家人才辈出,这里的制砚技术以家族和师徒传承为主。可以说,现代端砚雕刻集众家之所长,端砚形制无所不包,大制作的端砚雕刻空前繁荣。

在端砚博物馆内,重600公斤、由肇庆市人民政府拨款雕刻的老坑砚《九龙戏宝砚》,用高浮雕的手法因材施艺,祥龙穿云,仙鹤起舞,群仙唱乐,寓意国泰民安,传之后世。

重约2.5吨的《天道砚》取材麻子坑,将孔子思想与孔子形象融汇于巨砚之中,具有较高的文化价值、艺术价值和社会价值。

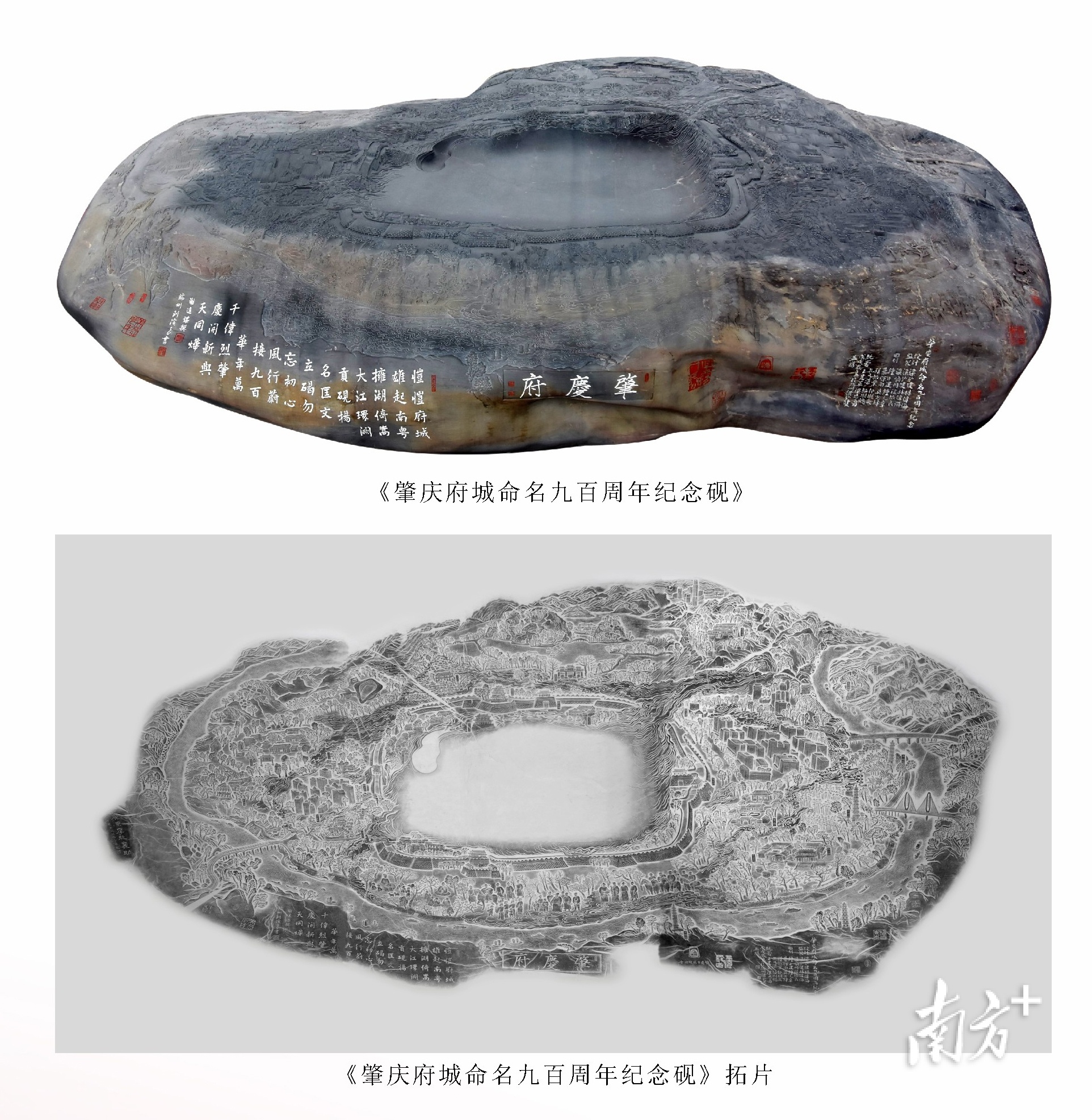

重达6吨的《肇庆府城命名九百周年纪念端砚》更是近年来少有鸿篇巨制。这方纪念砚展现一城、二府、三桥、四塔、五教、六杰、七星、八景、九鼎等题材,并以宋徽宗瘦金体“肇庆府”为题。这方巨砚集端砚界老中青三代制砚名家之力,历时一年完成。

现代砚肇庆府城命名九百周年纪念砚。

除了鸿篇巨制,现代端砚雕刻也融入了大量现实题材,比如融入了2008年奥运会、2010年亚运会、世博会,以及赞美抗击新冠肺炎疫情白衣天使等诸多元素。

现代砚——九龙戏宝砚。

当前的肇庆,端砚传承已经走进中小学课堂,端砚成为一张响亮的文化名片,肇庆还提出打造集旅游观光、文化体验、休闲购物于一体的砚文化旅游胜地。我们相信,蕴藏千年文化底蕴的端砚会持续焕发新活力,在传承中不断创新突破。欢迎对端砚感兴趣的朋友们到肇庆作客,品味端砚文化。

【撰文】梁洁 王焌鑫

【图片来源】中国端砚博物馆